ディランを楽しむ5枚 その⑤

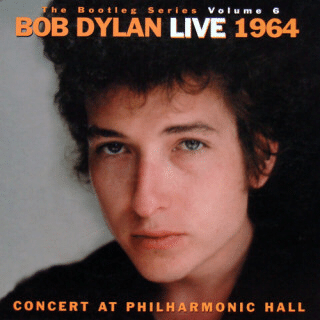

「コンサート・アット・フィルハーモニック・ホール」(1964)

ロバート・ジマーマンは1961年、ヒッチハイクでニューヨークにたどり着く。元々プレスリーやリトル・リチャードに憧れてバンドを始めていたものの、ロック衰退とフォーク勃興の流れのままに、エレキとフォークギターを交換で手に入れ、グリニッジ・ヴィレッジに出没しては歌を歌うようになる。その間にジョン・ハモンド(プロデューサー)に見出され、1962年にはデビュー作「ボブ・ディラン」を発表。

デビュー以降、加速がついたか自作曲を大量に作成したものの、マネージャー(アルバート・グロスマン)とジョン・ハモンドの路線に対する考えの違いからレコーディングが進まず、次作「フリーホイリーン・ボブ・ディラン」がリリースされたのは63年5月となる。当時のリリース間隔は概ね半年毎だったことを考えれば、まだディランが期待されていなかったことが伺える。

ところが63年7月、ピーター、ポール&マリーによる"Blowin' in the wind"のシングルが大ヒットしたことにより、状況は一変する。同時期に既にフォークの女王として飛び出していたジョーン・バエズがディランの曲を積極的にレパートリーに加えていたことも追い風となり、ディランは一躍フォークの貴公子としてブレイクを果たす。「フリーホイリーン」で腕を組んで歩いていた当時の恋人、スーズ・ロトロが運動家だったこともあり、ディランはニーズに沿う形でプロテストソングを連発、その地位を確かなものにしていく。

が、そこはディラン。早くも3作目「ザ・タイム・ゼイ・アー・ア・チェンジズ」を作り終えると、おそらく飽きた。故に4作目「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」はプロテストソングが極端に減り、"It ain't me,babe"では「キミが思ってるような男じゃないよ」と突き放し始める。更に楽曲はフォークではなくポップソング的な色合いが強くなる。

そんな過渡期に行われたのが、1964年10月31日(ハロウィン)、ニューヨークのフィルハーモニーホールでのコンサートである。そして「ディランを楽しむ5枚」のラストはこれを置く。

ヒット曲であり、プロテストソングである"The time they are a-changing"から始まると、場内がいきなり温まる。フォークの貴公子時代だから、当たり前のようにアコースティックギターとハーモニカ。後のディランとは違い、レコードのオリジナルから崩すことなく歌うディラン。上手い。しかしこの上手さは後の様々な、ホントに普通に上手いと実感しやすいアルバムを聴いた後であれば、よりわかりやすいと思う。

しかし2曲目から空気がやや変わる。当たり前である。レコードになっていない新曲を容赦なく挟みまくるのだから。観客ははてどんな歌かと緊張感一杯に耳を傾ける。ディランはその空気を手玉に取るように、時にラブソングを、時に風刺に満ちた物語を投げ放つ。客席はディランのなすがままに聴き惚れ、爆笑し、熱狂的な賞賛の拍手を返していく。ここでディランが投げ放っているフレーズにうっすらと、しかし確実に豊かなメロディが含有されていることは、これまた過去に紹介してきた4枚(プラス、バーズのカバーアルバム)を予め聴いていたら知る楽しみが増すだろう。

そして客席を手玉に取っていたはずのディランが豪快にスベる様を捉えているのも、このアルバムの魅力である。"Don't think twice,it's alright"。ディランらしい大失恋不貞腐れソング、マジに歌うのが恥ずかしかったのか、前曲の"Talkin' World war Ⅲ blues"の風刺がウケまくったのが余程気分が良かったのか、この曲を無意味なハイテンション、ハイキーで歌い始めてしまう。歌い出しで大歓声だったはずの客席が静まり返える。まだ若いディラン、ヤバいと思ったか徐々にテンションが下がる。辻褄合わせのようなパワフルなハーモニカも実らず、客席からはそれまでよりも落ち着いた拍手が返ってくるのみ。

しかしこのスベりが世紀の名演を運んでくる。流石にスベって終わるわけにはいかない、本気を見せないとまずいと思ったか、事実上本編最後に据えた"The lonesome death of Hattie Carroll"で、満身の怒りをウチに秘めながら、「まだ泣くとこじゃないぞ」とレイシストによる撲殺劇と、それが不平等な社会システムにより微罪に落とし込められていく様を歌い綴る。撲殺犯が僅か半年余りで釈放された下りのあと、「今こそ泣く時だ」と歌い、ハーモニカで怒りのハイノートを鳴らすと、客席からこの日最大の拍手が降り注ぐ。ライブはこの後おそらくこの日のハイライトであったであろうバエズとのデュエットタイムに移行するが、作品としては"Hattie Carroll"こそがハイライトである。

このライブを聴くとやはりディランは芸人であり、かつ歌手だったということが良く分かる。また、デビュー2年程度で既に歌が上手かった、出来上がっていたことも分かる。だからこそ、飽きたのだろう。スベりにスベったとはいえ"Don't think〜"での崩しは後の崩し芸の萌芽が見受けられ、また曲単位で言うとまだ新曲(未発表作品)だった"Mr.Tumbring man"や"Gate of eden"などは、既にフォークのフォーマットでの表現の限界を感じ、苛立ちながら歌っているようにも聴こえる。そうした面白さを味わえるか否かは、やはり事前にディランの本質が掴みやすい4枚を聴いた後になるのではないかと思う。

更に付け加えれば、このライブを含め、一回ディランとは?というものを掴んでしまえば、フォーク時代の作品であれ、近年のカバーアルバムであれ、聴こえ方は大分変わると思う。今回5枚に絞ったために外すことを余儀無くされた「フリーホイリーン」「ブロンド・オン・ブロンド」「デザイアー」「オー・マーシー」「ワールド・ゴーン・ロング」「タイム・アウト・オブ・マインド」といったオリジナル作品や、「ブートレグ・シリーズ Ⅰ〜Ⅲ」「ロイヤル・アルバート・ホール」、またザ・バンド「ラスト・ワルツ」のディラン出演部分(「ハードレイン」の時期ゆえ、最強にカッコいい)あたりも聴いてもらえたら、と思う。

ディランは難しくない。ディランはカッコいい。ディランは歌が上手い。ディランのメロディは深い。それは好事家だけが小難しく語るためのものではない。もっと気軽に聴かれるべきなのだ。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?