セルロイドの化学史: 素材の発見と発展の歴史

セルロースシリーズです。

前回までに、再生セルロースを例に、化学的に溶解する手段を用いることで、応用可能な製品の幅が一気に広がったというお話をしました。今回は一歩進んだ加工品ということで、セルロイドのお話。

はじめに:セルロースの化学修飾ついて

再生セルロースの手法は、セルロース分子中に多量に含まれるヒドロキシ基(水酸基、OH基)を、二硫化炭素(CS2)でフタしてしまい水素結合を遮断してセルロース同士の相互作用を弱め、アルカリに溶解する、という方法を経るものでした。この方法は、酸でセルロースが再生するので最終的に得たいものがセルロースそのものであるときには都合が良いのですが、CS2保護した状態はアルカリの濃厚溶液のため、これ以外につかいみちがありません。

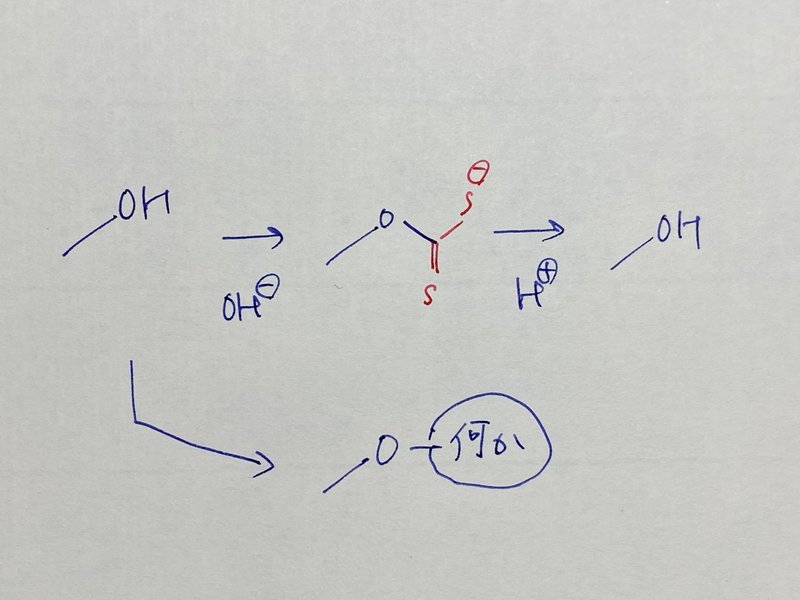

これとは別に、一般的な化学的な手法として、OH基を別の官能基に置き換えてしまうという考え方があります。呼ばれ方は、「保護」だとか単に「エステル化」・「エーテル化」など、相手の分子や目的、意図する文脈によって色々とありますが、要は、OHの先っちょを恒久的に違う分子に変換してしまう技術です。(下図)

ヒドロキシ基(水酸基またはOH基)の化学修飾

(上がCS2化/下が他の何か化)

何か化ってなんだ....

この、OHを何かで化学修飾した化合物(誘導体)が安定な化合物であるならば、何か新しい物性を示す素材として使える可能性が出てくる訳です。

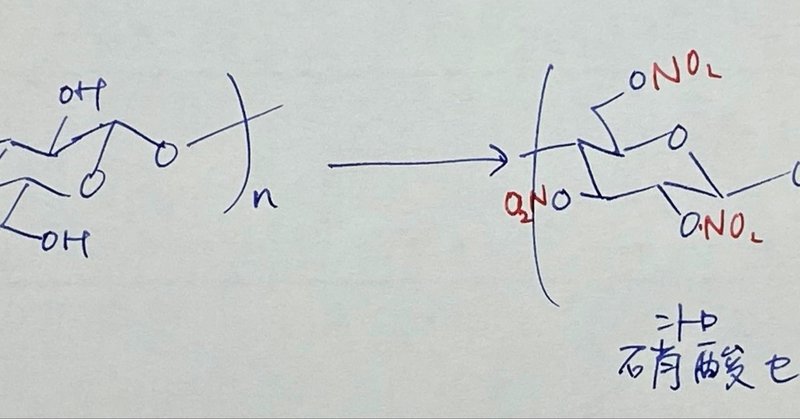

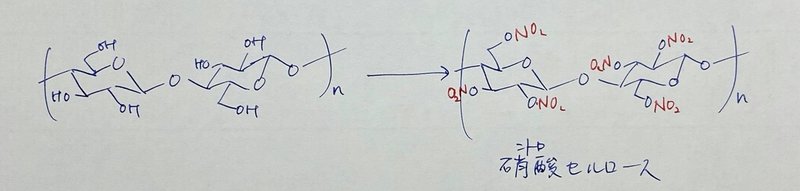

このOHを、硝酸(ニトロ基)で置換したものが、セルロイド樹脂の主たる原料である「ニトロセルロース」です。

ニトロセルロースの構造と製法

セルロイドの主成分たるニトロセルロースの分子構造と製法についても触れておきます。

ニトロセルロース(硝酸セルロース)は、セルロースを、混酸(硝酸(HNO3)と硫酸(H2SO4)を混ぜ合わせたもの)で処理してできる化合物です。

反応原理は、硫酸酸性下において硝酸から反応性の高いニトロニウムイオン(NO2+)が生成し、これによってセルロースのOH基がニトロ化されるというものです。

ニトロセルロースの生成

上記では、全てのOHをNO2に置き換えたものとして描画しましたが、実際はグルコース1分子あたり3箇所ほどニトロ化できる余地があり、その量はコントロールできます。(NO2量が多いほど、よく燃えるようになります。)

ニトロセルロースというものはこういう化合物とご理解ください。

我々が知るところの「セルロイド」というのは、このニトロセルロースに様々な添加物を加えた樹脂の製品名であり、化合物名ではありませんのでご注意を。

以下、そのように言葉を使い分けて、順にお話を進めます。

発見の話から時系列に。

ニトロセルロースの発見からセルロイドの発明まで

セルロースが高分子であることがよく分かっていなかった時代、むしろ「高分子化合物」の概念すらまだ無かった時代に、うっかり綿を化学修飾して、ニトロセルロースを作ってしまった人がいます。ドイツの化学者、クリスチャン・シェーンバイン(Christian Friedrich Schönbein)です。

シェーンバインは、1845年のある日、自宅の台所で実験をしていた時に硝酸と硫酸をこぼしてしまいました。すぐさま奥さんの綿エプロンでそれを拭き取り、ストーブの上につるして乾かしていたのですが、これが突然着火し、煙すら立てずに一瞬で燃え尽きるのを目の当たりにしました。このとき、シェーンバインは、綿が混酸によって「可燃性の何か」に変化するという事実を発見します。

(※この後シェーンバインが奥さんにどんな目に合わされたのかは文献が無いのでよく分かりません)

先述の反応式を見たらお分かりの通り、この時に生成していたのが、ニトロセルロースです。ニトロ化されているのでとにかくよく燃える訳で、当時は、この「燃える」という特徴が注目されました。綿を混酸で処理した物質は、著しく燃焼性が高く煙も一切出ない高性能火薬「綿火薬(Gun-Cotton)」として応用が進みます。

その後、シェーンバインはより安全な、ニトロ化度の低いニトロセルロース「ピロキシリン」を発明し、さらにこれをアルコールとエーテル類の混合溶媒に溶解することで、塗布可能なコーティング膜製品「コロジオン」を発明します。コロジオン膜は、水をよく弾くので、当時、傷口に塗布する「水絆創膏」として、常備品となるほど普及しました。

1851年、イギリスのフレデリック・アーチャーは、ヨウ素化合物を分散したコロジオンを塗布した無色透明のガラス板を更に硝酸銀溶液に浸したものを「コロジオン湿板」として開発しました。写真が好きな方は聞いたことがあるかもしれませんが、当時最高の感度を誇った写真フイルムです。数秒程度の露光時間で撮影でき、一枚のネガから焼き増しが可能であったことや、価格面での優位性、さらにアーチャーが特許を取得せず技術を開放したことなどから、それまで流行っていた写真方式のダゲレオタイプやカロタイプを駆逐する勢いで普及しました。

この時代、ニトロセルロースが火薬のみではなく、皮膜素材として扱われていたことを示す好例です。

1856年、イギリスのアレキサンダー・パークスは、このニトロセルロース溶液に植物油や樟脳などを加え、乾固して作ったバルク材料を、人工象牙のように利用することを考案しました。「パークシン(Parksine)」と命名して特許化し、製品化を試みましたが、製造コストの問題や、できあがった物品にひび割れが生じやすい、引火性が高いことなどの問題が解決できず、この時は商業的にはうまくいきませんでした。

同時代、アメリカではビリヤードが大流行していました。当時のビリヤード球は象牙製でしたが、あまりのビリヤード人気のため象牙の不足が懸念され、ビリヤード球を製造していたメーカーが1万ドルの懸賞金をかけ、象牙の代替となる素材を募集します。

1860年、アメリカのジョン・ウェズリー・ハイアットは、パークシンを参考にして試行錯誤した結果、布・骨の粉・象牙の粉(結局ちょっと象牙使ってる訳ですが)・シェラック(ロウ)で固めた球体の表面を更にコロジオンで覆うことで、代替ビリヤードボールの製作に成功しました。その後も彼は研究を進め、固体のニトロセルロースに樟脳、アルコール、添加剤を加えて混錬、加圧して樹脂塊を製造する手法を考案し、成型や着色、加工が可能な世界初の「熱可塑性樹脂」を完成させました。1869年以降には数々の応用特許も取得し、更に1872年にはこの樹脂に「セルロイド」の名づけ、商標を取得します。

ハイアットがセルロイドの改良を進めていたとのほぼ同時期の1867年、イギリスでは、パークスの共同事業者ダニエル・スピルが、一度失敗したパークシンを改良し、樟脳とニトロセルロース樹脂からなるより安定な樹脂「Xylonite(ザイロナイト)」を開発、特許を取得し生産を進めていました。英スピルおよびパークスは、このザイロナイトの先発明を根拠に、米ハイアットのセルロイドに対して特許侵害訴訟を提起します。当初、裁判官は、英パークスの初期の特許において「樟脳とニトロセルロースを組み合わせるアイデア」がすでに言及されていたことを理由に、パークスが発明者であることを認めますが、改良特許をめぐる法廷紛争は長く続き、結局、英パークス&スピル陣営と米ハイアット陣営の両方に製造を認める形で決着したのでした。

その後も改良は進み、ハイアットは加工技術をブラッシュアップしていきます。1878年にはセルロイドの「射出成型プロセス」まで開発し特許を取得しましたが、セルロイドはそもそも射出成型が非常に難しく、アイデアがあってもその手法が実用になるまでは50年程度かかってしまったとも....結局あまりこの手法は使われなかったようです。

1882年、化学者のジョン・H・スティーブンスは、セルロイドを有機溶媒の酢酸アミル(AlumiではなくAmylです)に溶解したものが造膜性に優れることを見出し、セルロイドを用いた強靭な透明フィルムが誕生しました。これを、イーストマン社(のちのイーストマン・コダック社)の技術者が、写真や映画のフィルムに仕上げたことで、写真や映画産業が発達していきます。

セルロイドはさらに活用が進み、メガネのフレームからピアノの鍵盤、生活用品に至るまで、1930年代には25,000種以上もの広範な製品に使用されました。

日本では1877年頃に輸入が開始され、1908年には国産化されるようになりました。特に、樟脳が採れるクスノキが日本や台湾に多く自生していたことから、原料調達の点で優位性があり、大いに発展しました。1926年には世界のセルロイド生産量の40%が日本製だったとも言われます。

原料面で言及した通り、もともと脆いニトロセルロースをここまで発展可能にしたのは、添加剤である樟脳(カンファー)の発見によるところが大きいと言えます。

樟脳は、硬いニトロセルロースに柔軟性を与える「可塑剤(かそざい); 塑とはやわらかい、変形する性質の意」として機能します。樟脳はニトロセルロースの高分子の周辺にまとわりつき、高分子同士が結晶化して硬くなるのを阻害します。(グルコースユニット1分子あたり樟脳が1分子配位したような形状であると推測されています)

この、樟脳を加えられたニトロセルロースは、熱を加えると柔らかくなって容易に変形し、冷やすとその形で固まってくれるという「熱可塑性」を示します。経緯から見て、セルロイドは人類初の合成熱可塑性樹脂と言えるでしょう。 (※細かいことを言うとセルロースは天然なので「半合成」熱可塑性樹脂...完全な合成熱可塑性樹脂はベークライトという論も.....)

熱可塑性という性質は極めて重要で、複雑な曲面形状をもつ製品は人力でひとつひとつ形成するしか手段が無かったところ、金型を用意してそれに熱した樹脂を押し付ければ、職人の腕がなくても、同じ形状のものを次々に作れることから、高品質のものを量産できるという、経済的なメリットをもたらしました。

ハイアットやパークス、スピルらの功績は、セルロイドの製造技術を最適化し、量産が可能なレベルまで押し上げたことにあるとも言えるでしょう。

さて、ここで、セルロイドの当時の製法と、得られる樹脂の性質も併せて見ていきましょう。

セルロイドの伝統的な生産方法

原料はこのような感じです。

・ニトロセルロース

・樟脳(ショウノウ、カンファー)

・アルコール

・着色剤

・フィラー(固形添加剤)

ニトロセルロースや各種添加剤を混錬した固形物に対し、50%樟脳のアルコール溶液を添加すると、均一なゲル状の物質ができます。この塊を高圧でプレスしブロック状にしたものがバルクのセルロイドです。

これを更に加熱成形することで、様々な形状の製品に加工されていきます。

セルロイドの長所

意匠性:独特の透明性と艶があり、さらに着色も容易であることから、他の合成樹脂では難しい、透明感のある美しい外観が得られるm

触り心地:吸水性があるため、グリップ力と、べタつきがなくさらっとしており、触り心地に優れる

耐衝撃性:独特のコシがあり、一般的な合成樹脂を上回る耐衝撃強度を有する。この特性のお陰で、眼鏡フレームなどの細い部材でも実用に耐えるものが製造可能に。

日用品に使いやすい性質を兼ね備えていると言えますね。

セルロイドの短所

可燃性:可燃性が極めて高く、170℃以上では自然発火する。(現在日本でも消防法指定可燃物のため、一定以上の保管や管理には許可が必要)

耐熱性:熱により変形および劣化

耐光性:紫外線により劣化

商業性:生産性、価格面で他の石油系合成樹脂に劣る

有名な話ですが、とにかく経時劣化しやすいのが短所と言えます。

セルロイドはなぜ劣化しやすいのか

セルロイドは、熱、水分、光に弱い素材です。

樟脳の分子は可塑剤として働きますがニトロセルロースとは化学的に結合している訳ではないので、熱が加わると高分子鎖の運動で、徐々に表面に押し出されていきます。表面にブリード(移行)した樟脳は、室温でも昇華しセルロイドから抜けていきます。樟脳が失われることによって、ニトロセルロースの分子同士が相互作用して結晶化が進み、柔軟性を失って脆くなっていきます。

また、セルロイドはセルロースの水酸基等に由来して吸水率が高いため、過剰な水分に晒されると、容易に内部まで水分が浸透します。長く水分(や熱)に晒されると、硝酸イオンの脱離が進行しニトロセルロースの劣化を促進します。

また、ニトロセルロースは紫外線を吸収する性質があり、紫外線励起によってニトロセルロース主鎖の切断、あるいは架橋による硬化などの反応が進行し、これも脆化の原因となります。

いずれも、日常利用の範囲で即どうにかなるという話ではありませんが、これらの劣化は時間をかけて徐々に進行します。長期保存された古いセルロイド製品が脆いのは、上記のいずれかの理由によるものと考えられます。

セルロイドのその後

産業史の話に戻ります。

セルロイドフィルムは1950年代までに、映画フィルムとして多用されましたが、映写機の光源で強く熱せられる用途であったことが災いし、自然発火事故が相次ぎました。火災は人命に関わるため、可燃性の問題は根深く、1955年にはアメリカで可燃物質規制法が成立し、輸入禁止措置などをきっかけに市場からのセルロイド排斥が進みました。可燃性を助長する樟脳の代替物質も探索されましたが、これに変わる有用な可塑剤は発見されず、その間に、アセテート樹脂やフェノール樹脂(ベークライト)、ビニル化合物(ポリ塩化ビニル)など後発の新興合成樹脂に代替が進み、20世紀後半には、セルロイドの主量産用途はピンポン玉のみとなりました。

日本国内においても、1996年以降は新規に製造されておらず、国内には加工メーカーのみとなりました。

おわりに:セルロイドという素材の意義

かつて重宝されたセルロイドは、時代の変遷により使用されなくなっていきましたが、近代化学産業の黎明期において、技術発展のみならず経済にも大きなインパクトを与えてきた重要な素材です。高分子素材の発展の象徴として、その時代の熱量も含めて語り継ぐ価値のある素材と思っています。

現在では製造できるところが世界的にも限られているとはいえ、まだまだ入手が可能ですので、万年筆やメガネなど、手元に置いておけば楽しむことができます。

透明感のある美しい外観は、今でも他の樹脂に負けていませんからね。

出典

The 100 Most Influential Inventors of All Time (The Britannica Guide to the World's Most Influential People)

塩化ビニル環境対策協議会誌「伝えたい、セルロイドのこと」 No.97 Vol 6 June 1996

CELLULOID OBJECTS: THEIR CHEMISTRY AND PRESERVATION, JAIC 1991, Volume 30, Number 2, Article 3 (pp. 145 to 162)

磯貝明「セルロースの科学」, 朝倉書店

他

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?