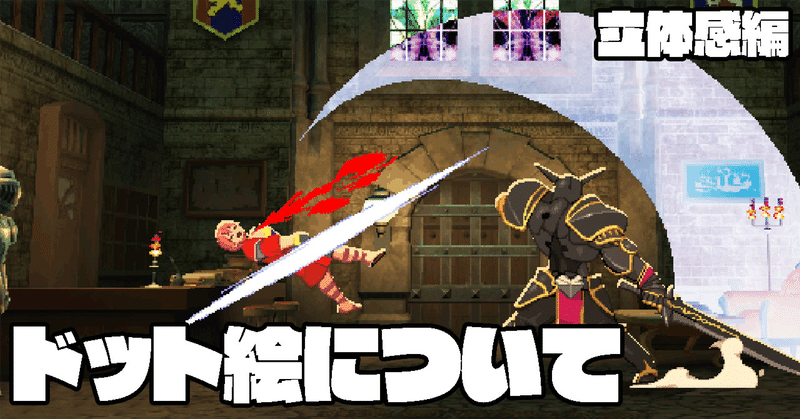

ドット絵の作画について(立体感について)

立体感のある作画とは

立体感を表現する、と一言に言っても様々な要素がありますが、1980年代中期あたりまでゲームは「真上」か「真横」視点の等角投影法(アイソメトリック)で描かれているものが多数派(現在でもゲーム性からの要請で真横や真上視点のものも多いですが)でした。「スパイ VS スパイ」のように、立体的に描かれたものも存在はしていたのですが、平面的なキャラクターを擬似的な3D空間に置いたような見た目でしたし、それ自体もかなり特殊なケースだったように記憶しています。

このため、キャラクターが真横から見た地面にぴったりと立っている、という描かれ方をすることが多かったのですが「熱血硬派くにおくん(AC版)」の登場で、ベルトフロアアクションゲームと言われる奥行きのある背景(ステージを見下ろした擬似3D空間)でキャラクターがバトルするようなゲームが流行し、徐々にですが背景の奥行き感に合わせてキャラクターも立体的に描写する、という手法が見られるようになります(関連性については個人的な感想です)。例えば「ファイナルファイト」。このゲームにはキャラクターを立体的に見せるいくつかの仕掛けがありました。

1・手前と奥の落差で奥行きを感じさせる

まずひとつめ。参考画像を貼れないのが歯痒いのですが、キャラクターの奥行き側が、手前側よりも1階調暗い色で塗られています。この頃はまだ過渡期で、また、厚塗りされているためちょっと分かりにくいのですが、コーディーのデニムなどをみてみると、手前側の足にはハイライトがあるのに対し、奥側の足にはハイライトがなく、全体的に少し暗い階調で描かれています。このため「手前」と「奥」が明確になり、奥行きが表現されています。まだ顕著とは言えないものの、大なり小なり、全てのキャラクターにこの塗り方が適応されています。

先輩の受け売りですが、これ以前にこういう塗り方を作画ルールとして採用していたケースがあまり無かった(自分もあまり記憶がない)とのことで、これ移行の作品にこの手法が基本的なテクニックとして取り入れられていることも含めて考えると、「ファイナルファイト」はドット絵の作画面でとても画期的だったのではないでしょうか。

2・立体的な作画で奥行きを感じさせる

前述の通り、ベルトフロアアクションゲームの背景は床に奥行きのある、見下ろし型カメラの擬似3D空間でした。その床(背景)にキャラが立って違和感の無いように、キャラクターの作画そのものも、パースを意識したものになりつつありました。これはむしろ「熱血硬派くにおくん(AC版)」の方が顕著なのですが、キャラクターの足の接地面を左右でずらすような描き方をすることで、背景の立体感に合わせて、自然にそこに立っているような効果を狙っていました。

ただ、くにおくん(AC版)のキャラクターは、真横を向くのではなく画面に対して手前向きと奥向き、2種類の待機ポーズがあるため、より立体的な作画をする必要があったのかも知れません。

ここで言うキャラクターのパースとは、本来キャラクター全てが同一の画角で描かれていないといけないはずなのですが、時と共にこの「立体感」の表現が発展していき、キャラクターによっては、その魅力を引き出すために極端な煽りパースなどを使用するケースもありました。つまり、背景に対して違和感なく配置する、という目的を超えて、キャラクターの巨大感などの個性、魅力を表現する手段へと変化していったところも、非常に興味深いポイントです。

3・立体を意識した動きで奥行きを感じさせる

「ファイナルファイト」ではアニメーションの面でも立体感の表現がなされていました。特に、回転系の「ダブルラリアット」「ローリングソバット」などは、全方位に攻撃判定を持つ、という企画的な要請もあったと思いますが、ちゃんと奥行きを含めて全方位に攻撃力のある技として描写されていました(キャラクターがY軸でくるくる回るゲームはそれ以前にもあったが、立体的とまでは言えないかなと)。これも画期的だと言えるのではないでしょうか。

この立体的なアニメーションについては、作品を重ねる毎に洗練されていくのですが、昨今のSpineやSpriteStudioを使用したような、2次元的な動きとは一線を画していますし、トータルとしての奥行き感の演出に一役買っていると思います。

サンプルでは歩きのアニメーションを貼りましたが、上半身をしっかり捻って腕を振り、立体的に動いているのが確認できると思います。このような立体的なアニメーション表現が、今現在自分がテーマにしている部分でもあります。

4・リアリティのある陰影で奥行きを感じさせる

前項に戻るのですが、明快な光源によるリアリティのある陰影によって、背景との一体感が生まれている、というのもポイントになってくると思います。「ファイナルファイト」の時点でも光源の設定はありますが、作品を重ねる毎に陰影の表現は洗練されていきました。より空間的、立体的な解釈によって陰影描写がされた、と言ったらいいのでしょうか。ただ物体の周囲に陰影を描き込むのではなく、物体を”面”で捉えて、光が当たる部分、影になる部分をかなり明確に描き分けていくように変化していきました。この陰影表現をもって、90年代アニメ調ドット絵スタイルは、ひとつの到達点に至った、と考えられるかも知れません。

重要なのは、これら個々の要素ひとつひとつではなく、全てが、立体感(奥行き)…すなわち背景を含めたアートとしての一体感を高めるために採用されたものでした。それは、ビデオゲームのグラフィックが今までのものから変質していく、ちょうどその瞬間の出来事なのかもしれません。

と、勢いのままに書いてしまいましたが、このあたり開発メーカー各社がドット絵について様々なスタイルを模索しており、その表現はこちらの方が早かった、などの齟齬はあるかと思います。

今回、自分の作業をまとめるにあたって、聞き齧ったことを思い出せる範囲で自分なりの解釈でまとめましたが、元々、技術体系としてまとまったものではなかったために、後年「あれはこういう効果があったのだな」と気付いたり、他の作品から得られた情報も多々ありました。

もし当時のドット絵事情に詳しい方が居られましたら、自分の認識や解釈について色々なツッコミを頂きたいところです。

それらの集積がドット絵史、のようなものに繋がっていくと楽しいなと思ったり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?