人間関係に役立つ哲学~愛されたい気持ちから自由になる

そもそも愛するってどういうこと?

「愛する」と聞くとどんなことを思い浮かべるだろうか?恋人、配偶者、子供、家族愛、国家愛もそうだ。今、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の試合で日本は盛り上がっている。こういうときは断然、国家愛に目覚める。

「人から愛されたい」と思うのは万人の持つ自然な願いのように思う。しかし、誰からもということはあり得ない。頭では分かっているのに日常生活ではきちんと区別せずに、モヤモヤすることがあるのではないだろうか。

今回は、「汝の隣人を愛せよ」という言葉にある「愛せよ」っていうことは、命令なのか?ということについて考えていきたい。それを通して日常の人間関係のモヤモヤ解消に役立つ哲学のヒントを探る。

隣人を愛せよって命令?

哲学者カントがこの問題について考えを述べている。

カントとは、哲学者イマヌエル・カント(1724~1804)のこと。

若いころは経済的に恵まれなかった。身体も弱かったことから苦学して教授になった。

カントのルーティンが正確すぎたエピソードが有名である。カントが散歩する時間を見て町の人は時刻を知ったといわれるほどである。

『純粋理性批判』など難解な書物を書いたが、社交的で学生からも人気があった。

「汝の隣人を愛せよ」とは、キリスト教聖書の言葉(新約聖書:マルコによる福音書 12章28b-34節)である。

「あなたの隣にいる人のことを自分のことのように愛しなさい。」という意味だ。とてもいい言葉だと思う。でも、そこに疑問を投げかけるのが哲学者。カントは「愛せよ」って命令だが、そんなこと可能なのか?と問う。

カントによる感覚的愛と実践的愛とは

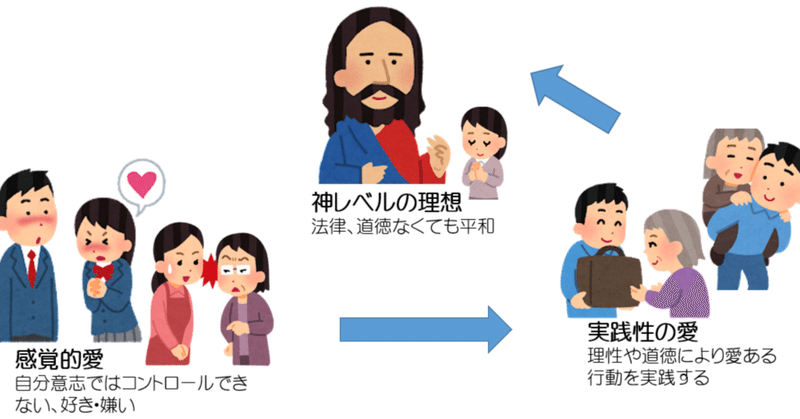

カントは、「愛せよ」が命令であるかどうかについて考え、愛情を感覚的愛と実践的愛に分ける。

感覚的愛とは、自分自身の感覚から湧き上がってくる愛。

好き嫌いを感じること。誰からもコントロールされない本人の感覚的な愛のことだ。

大好きだった初恋の相手、苦手な上司、気の合わない友人など色々な形で好き嫌いの形として現れる。

実践的愛とは、感覚的愛では愛せなかった人に対しても理性的にまたは道徳的に正しいと考えることを行うことだ。

例えば、職場で苦手な上司がいても表面上はそれを顔に出さず、仕事ではきちんと指示に従う。笑顔で接し、出来る限りの業務を行い、上司のサポートをする。これを実践的愛という。いわゆる「大人の振る舞い」だ。しかし、それを嫌々やらされているというよりは、自分なりの道徳観を持って行うことが近い。

実践的愛の先にあるもの

感覚的に愛せないことは良いとして、理性や道徳心を使って実践的愛を行っていくとどうなるのか。

カントは、実践的な愛として親切を行っていくうちに自分の中から「人間愛」が生まれてくるようになるという。

例えば、日本で財布を落とした場合そのまま返却されることが多いそうだ。他の国では考えられないことだ。日本人として誇りに思う。

財布を拾ったとき、着服せずに警察に届ける行為。これは、まさに実践的愛と言える。着服すれば自分の得になるにも関わらず、誰も見ていないのに警察に届ける。見ず知らずの落とした人への愛を実践しているといえる。

自分の経験も振り返ってみたい。

私は若い頃、良く電車で貧血を起こした。ある日、ホームで貧血が起こりその場に座り込んだ。

そこへ会社員らしき女性が「大丈夫ですか?」と声をかけてくれた。そうこうしているうちに時間がたってしまい、「遅刻しませんか?もう大丈夫です。」と伝えると「もう遅刻けど大丈夫!お大事にね!」と笑顔で走り去った。

見ず知らずの私のために会社を遅刻してまで介抱してくれるなんて本当に優しい方だ。実践的愛の先の人間愛を感じた記憶である。

ヘーゲルの目指した「神レベルの理想」

このようなカントの実践的愛について哲学者ヘーゲルは批判する。

ヘーゲル(1770-1831)は、当時29歳。75歳のカントに向かって批判するとはいい度胸である。ヘーゲルは「弁証法」で有名な哲学者。ヘーゲルも難解な哲学で有名だが、私生活では20歳年下の女性と結婚していた。

カントの実践的愛は、人間の作った法律を守り、人間の考える道徳心に従うものだ。しかし、この言葉はイエスの発した言葉なのだから、人間が考えうる以上のものなのだと主張した。

つまり、法律や道徳がなくても愛し合うような「神レベルの理想」(註1)だというのだ。

例えば、農家が家の庭先を利用して行う野菜の無人販売。新鮮で安い。代金はたいてい指定場所に買った分を自己申請で支払うシステムだ。

近所にもあるのだが、「おじいちゃんが大切に作った野菜です。必ずきちんと支払ってください。」と怒りを込めた注意書きが貼ってある。つまりきちんと支払われていないのだ。とても悲しい。

ヘーゲルのいうところの神レベルの理想は、お金を払うのはもちろんのこと、無人販売というシステムさえ必要ない。というイメージだ。

ツイッターについても考えてみたい。リアルタイムに話題の事項について一般の人の意見がみられてとても便利だ。しかし芸能人の誹謗中傷や迷惑投稿などがあとを絶たない現状にある。

これに対し、迷惑投稿を行った投稿者には刑事告発やアカウントブロックなどの制裁が科せられる場合がある。

ヘーゲルの目指すところは、そのような制裁が科せられなくても自ら気持ちの良い投稿しかしないツイッター。いつ見ても誰もが幸せなことをつぶやいている。誰も悪口も書かず批判めいたことも書かない。(それが良いかどうはか、別として)そんな、現実の人間には到底到達しえない神レベルの理想をあえて掲げているのではないか。

そのようなツイッターが現実になる雰囲気はない。しかし、皆が理想を掲げてみると何世代か続いたのち変わってくるかもしれない。大切なのは、達成できないとしても理想を持つということだ。

哲学を人間関係に生かす

人間関係において、好き嫌いは必ずある。感覚的愛なのでコントロールは出来ない。ならば、今気の合わない人がいても無理に好きになる必要はない。ただ、実践的愛として理性的・道徳的に行動することに注力すればいい。

逆に私嫌われてるかも・・・と思っても気にすることはない。お願いしても好きになってはもらえないからだ。だからって無視したりせずやっぱり実践的愛を持って接していけばいいのだ。

人間関係のモヤモヤをこの原則に立ち返って考えてみると、思い当たることもあるのではないだろうか。

私は「嫌われたくない」と気を使いすぎてしまう所がある。もう少し地に足をつけて、淡々と実践的愛を励んでいきたい。

註1:わかりやすいように「神レベルの理想」と記述した。俵木(2022)によるとヘーゲルは、『「律法の意図する内容」を与えることによって「律法という形態」を無用のものにしてしまう、すなわち「律法の止揚」(アウフレーベン)が意味されている(p.143)』としている。

参考文献

白石克己 俵木浩太郎『教育哲学』玉川大学教育学部教育学科通信教育課程 2022年

Skyrocket株式会社「日本ではなぜ落とし物が戻ってくるのか? 海外メディアが原因を分析」『New Sphere』(2023年3月12日確認)

https://newsphere.jp/national/20200901-1/

みふねたかし『かわいいフリー素材集いらすとや』いらすとや 2023年3月12日確認

https://www.irasutoya.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?