#2 「ぼくはきみに話しかけたかった」のか。(2)

(その1)で吉行淳之介さんの現代詩への言葉があったと書いた。それは次のようなもの。

甚だ独断的な言い方をすれば、この場合の「詩」とは、現実と対峠しつづけている作家の心の膚に滲み出た脂汗のようなものを言うのである。

この脂汗のようなものが無いかぎり、形が散文の形をしていようが詩の形をしていようが、そういうこととは関係なく詩とは縁遠いものだと思う。したがって、一つの理論によって、人生が明快に割りきれている作品には詩はない。アジ風の勇ましい文句は、詩ではなくて、宣伝ビラの上に書く文字である。

(「詩よりも詩的なもの」吉行淳之介自選作品Ⅲより)

この言葉が書かれたのが1960年。僕がこの短い文章を読んだのは詩を書き出して、投稿をもう始めていた頃。吉行さんの小説が好きで、新潮社の全集がまだ出る前に、短文をおさめていた自選集を古書店で購入したのだった。そしてこの文章を読んだ影響がいまだに続いている。

「脂汗」である。

一方、河津聖恵さんの「吐息」では、幼少期を過ぎる頃『何かを言うための『喉』を探して』いて、大学進学後は学生運動の余燼のなか、ハンドマイクの声や立て看の文字も『喉』を誘う言葉だったという。そしてリルケを卒論に選びドイツへ旅をし、一種のマニフェストに至る。

詩人はみずからの孤独を、言葉という網を通し、いや言葉を豊かにゆがませてより普遍的なものとする。(中略)

何であるか分からないけれど、分からないからこそ言いたい、と促される喉。深く隠されていた生命のくちびる。それがわずかにひらき、ひらかれるまま吐息がよるべなく勁く、放たれていく。そしてあらたに生きることがはじまるーそれが私にとっての詩だ、いや詩であるならばと思う。

(『吐息』河津聖恵詩集 ・現代詩文庫 より)

これが書かれたのが2005年。みずからの「喉」が探し当てた詩。まさにかけがえのないもの。

1960年から2005年の間。上記の二つの文章に挟まれて、僕が「詩を書いていた」などと言うと汗顔のいたりである。

大学から就職と生活は変わっていった。そして僕は弱々しい字でメモ用紙に短いフレーズを書き続け。それをまとめ、編み、ネットで、雑誌で投稿を続けていた。自明のことのように「詩」があった。「散文」があった。

世界を見つめる。世界が答える。それを写す。そしてそれを持ってたぶん「ぼくはきみに話しかけたかった」のだろう。辛うじて言えることはそこまでだ。精一杯書いて、本も出していただいた。そして、そこで「止まった」。

2015年頃からぼくは脳梗塞で17回の入退院を繰返した。お陰様で後遺症はない。ただ病室のベッドで様々な人と隣り合わせになった。四肢が動かない人。言葉が出なくなった人。右目の視界が消えた人。様々なことを語りあった人。亡くなった人。その人たちと一緒にいた。「たった今」の直後に自分自身の身体も口も動かなくなるのではという恐怖に怯えながら。

そんな中、点滴でベッドに「釘づけ」にされながら、ぼくは自然に音楽を求め、言葉を求めていた。生きることを許されたという感覚の中で。

やがて身体に関心が向かっていった。隣のベッドで家族の人たちや看護師さんたちが言葉ではなく、身ぶりや仕草で患者の意思や要求を感じ、理解する様子を目の当たりにしてからだった。声は無いけれど何かがある。それこそ「言葉」かもしれない。すると言葉と身体の繋がりを不思議に感じ始めたのだった。やがて「喉」がまた詩に向かった。家にある詩集を持ってきてもらい読みなおし始めた。そしてノートに書き始めたのだった。

最近、河津さんはこう書いた。

孤独な戦いへと追い詰められていくこの状況下で、詩を書いたり読んだりすることはなんだろう。唾棄すべき「毒虫」的行為だろうか。あるいはむしろ自ら「毒虫」となり「声なき声」を聞き届けようとすることで、新たな闇の中で詩は生まれるのか。いずれにせよ共同体の水槽に漂う「詩のようなもの」になり果てたくはない。

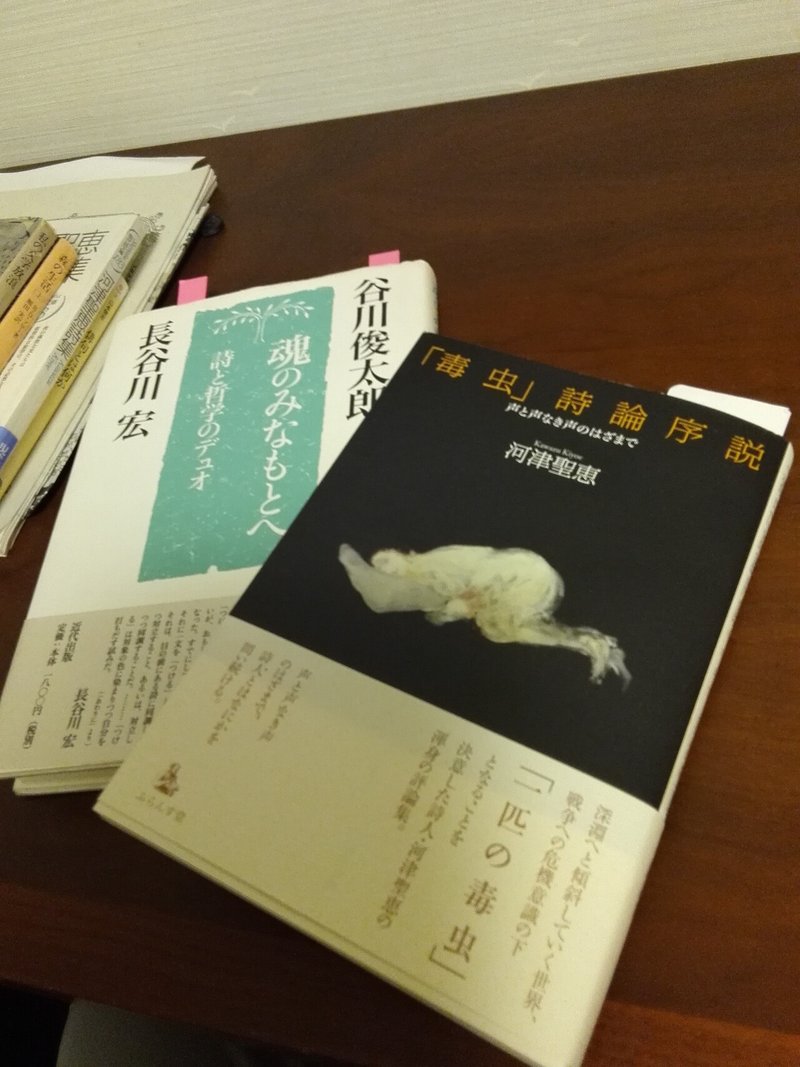

(「『毒虫』詩論序説」 河津聖恵 詩論集 ・ふらんす堂)

「吐息」に書かれたことから、この「毒虫」への転回には慄然とする。それは詩人の歩みを包み込む社会状況の大きな変化を直視したがためであろう。痛ましい、とさえ思う。それだからこそ、と言うべきか、詩を書くことに自覚的であろうとする姿勢には共感を覚えた。しかしこれは「詩を書いている」と「自覚(或いは錯覚)」している人間にとって痛烈な一言でもある。無論、僕にとっても。

(この「毒虫」は黒田喜男の「毒虫飼育」の指し示すものであり、黒田はカフカの『変身』の主人公ザムザを重ねている。詳しくは本書を読まれたし)

さて、『自分が生まれて初めて一人で買い求めた(自分の稼いだお金で)詩集』のことを書き出して、この地点まできた。ではその谷川俊太郎の詩と、その後どうであったか。彼の詩集もこ少しづつ増えていった。その中から二つの詩を引用したい。

世界が私を愛してくれるので

(むごい仕方でまた時に

やさしい仕方で)

私はいつまでも孤りでいられる

私に始めてひとりのひとが与えられた時にも

私はただ世界の物音ばかりを聴いていた

私には単純な悲しみと喜びだけが明らかだ

私はいつも世界のものだから

空に樹にひとに

私は自らを投げかける

やがて世界の豊かさそのものとなるために

┉私はひとをよぶ

すると世界がふり向く

そして私がいなくなる

(『世界が私を愛してくれるので』・「六十二のソネット」より 創元社)

おそらく、今のところ、谷川さんの詩でいちばん好きな詩である。書かれたの1953年。世界と私の幸せな関係。世界に抱き止められる「私」。まるで溶け込むように。

「私」とは読んでいる「あなた」だ。或いは「世界」が「あなた」だ。そう読んでみる。無防備なまでの世界に対する「信頼」がそこにはある。

もう一つの詩から抜粋しよう。

どうしても忘れてしまう

記憶だけが人間をつくっているのだということさえ

だからきっと人間は本当は歴史のうちに生きてはいないのだ

限りない流血も人を賢くしない

そして忘れ去ったものがゴミのように澱んでいる場所でしか

きみもぼくも話し始めることが出来ない

(『忘れること』 ・「BRUTUS 図書館 谷川俊太郎」マガジンハウス)

この詩が書かれたのが1999年。前掲の詩から46年が経っている。詩人の「姿勢」が変わった。いや詩人の世界認識が変わったと言うべきか。いやいや、人は変わらず愚かであると言うべきか。

しかし、「毒虫」的認識が河津さんと通低してはいないだろうか。「ゴミの澱んでいる場所でしか」「話し始めることが出来ない」のだから。

もう一度、『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』の表紙を見つめる。カバーの破れた詩集をぼくは死ぬまで持っているだろう。誰かに話しかける詩をメモ用紙に書きながら。

話しかけてくる詩集を読みながら。

(『世界が私を愛してくれるので』『忘れること』が共に読めるのは、『魂のみなもとへ』・近代出版。哲学者、長谷川宏さんとのデュオ。これも愛読書です。)

終わり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?