#2「ぼくはきみに話しかけたかった」のか。(1)

#2 「ぼくはきみに話しかけたかった」のか。(1)

ふいに「自分が一人で、生まれて初めて、書店で買い求めた詩集」のことを書こうと思った。たまたま読んでいた詩人・河津聖恵さんが『吐息』というエッセイ(詩作品の『吐息』とは違う)でその事を書かれていて、その文章に反射的に共鳴を起こしたから。

それは、その時の少し高揚した気分を思い出したからなのか。それとも二度と訪れない「初めて」という機会だったと、今、気がついたからか。わからないけれども。

アマチュアの、詩を読み、書き(「詩のようなもの」かもしれないけれど)するものの一人として立ち止まってみた。

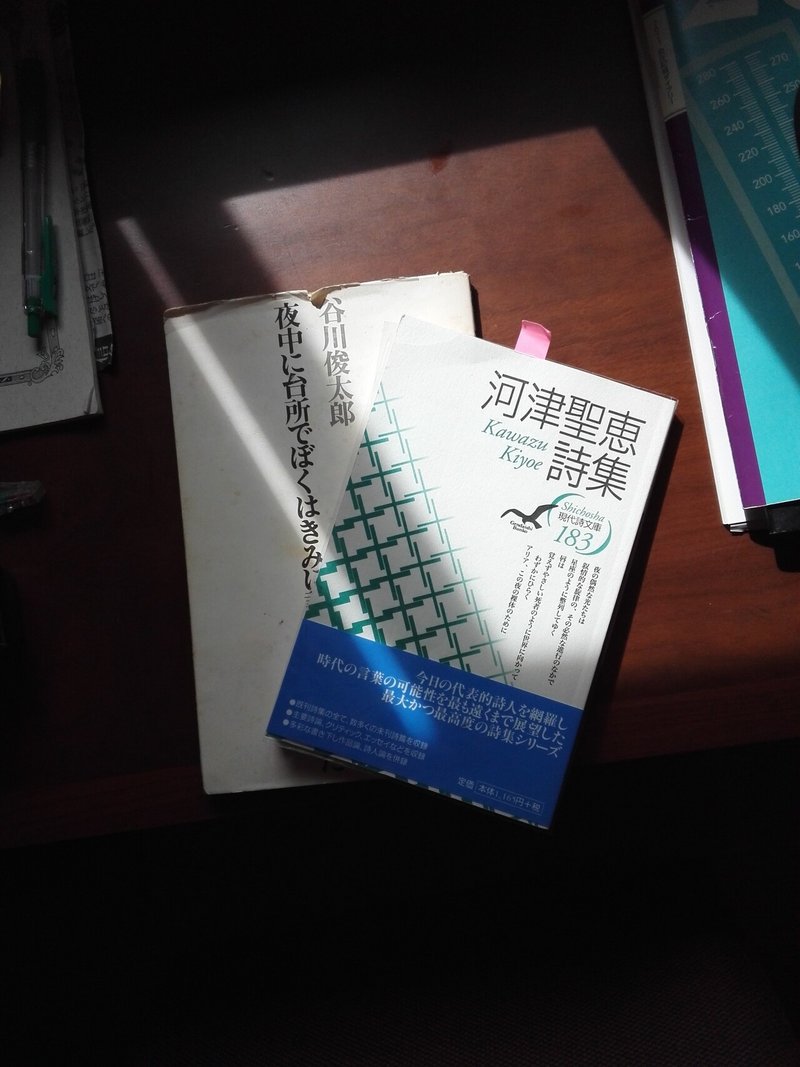

とまれ、僕が「自分が一人で、生まれて初めて、書店で買い求めた(自分で稼いだお金で)詩集」は

『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』

著者は谷川俊太郎。出版社は青土社。 奥付をみると初版1975年。

詩は好きだった。中原中也、萩原朔太郎、三好達治。みんな図書館で読んだ。中学生の時に。だけど本は買わなかった。詩集を買うという行動に結びつくほど好きじゃなかった。その頃何に夢中になっていたかというと、筒井康隆。「アフリカの爆弾」とか。もう読むたびに腹を抱えて笑っていた。面白くて面白くて。

だからこの詩集を買った頃の自分がどういう状態だったのか、何十年もたった今の自分から覗いてみようと思ったのだった。たんに「たまたま」だったのか、どうか。

しかし「生まれて初めて自腹を切って詩集を買った」のだから、何かしらあったのだろう。本棚を眺めながら考えてみた。すると高校生の時に遠い因があった。当時、僕の周りでは山之口獏という詩人がよく読まれていた。読まれる前段には歌があった。

さあこれから怒濤の個人史が続くのだけれど、実際に書いていて嫌になったので割愛。焦点を詩に絞ってみたい。

高田渡の唄う「生活の柄」。これが山之口獏の詩だった。重要なのはそこだけ。

大学は文学部。国文学専攻へ。魔境。

そんな背景をへて、僕はある日、京都、三月書房の棚の前に立っていたのだった。

大学でまず詩の洗礼を受けた。先輩たちから「これ、読んでみる?」といわれ、貸してもらった本の詩人達。「詩が好きだ、という生意気君」に向けて。それは石原吉郎、北川透、黒田喜男、「荒地」の詩人たちなど。吉本隆明も詩人として知った。そして「本なら寺町の三月書房にいけばあるよ」とも。

さて、それでだ。何故、谷川俊太郎なのか。

不思議だ。彼の詩集を持っている先輩は一人もいなかった。僕は名前だけは知っていた。

そうだ、立ち読みをしたんだ。そう。そしてそのままレジへ。(これだ、と思ったんだろうな)

この詩集は、特定の個人名がかかげられ、そこに語りかける体裁をとった長編詩が中心。それが詩集の名前にもなっている。そしてパウル・クレーの絵画作品へのオマージュとなっている全編ひらがなの連作が特徴的だった。何時も読んでいる詩と違う語り口にたぶん惹かれたのだろう。40年近くを経て読みなおしてもそうだ。

「柔らかな口語」がよかった。想像力の伸びやかさ、豊かさ。軽さ。

だから「たまたま」とは言えない。自分で選んだのだ。

この本を皮切りに詩集が本棚の一角を占めていく。前出の人たちに加え、金子光晴、井坂洋子、吉原幸子、茨木のり子、河津聖恵、伊藤比呂美、大岡信、高橋順子、高橋睦郎、天野忠、パウル・ツェラン、プリーモ・リーヴィ、尹東柱などなど。何度かの引っ越しと生活の激変をくぐり抜け、まだ手元には詩集が何冊もある。

そして、その10倍以上ある小説が、いつからか詩集よりも愛読書になっていった。ミラン・クンデラや吉行淳之介のような詩人に出自をもつ作家の現代詩に対するシニカルで厳しい言葉にも出会った。そしていつかそれに首肯する自分もいた。

何が起きたのか。

時間は前後するけれど、18歳頃から自分で詩を書き出したのだ。前出の河津さんの「吐息」には『喉』という言葉が三度出てくる。その言葉に倣えば、僕は「喉が求めるように」書き始めたのだと思う。いみじくも僕に詩人を教えてくれた先輩が「とうとう歌いだしてしまったな」と嘆いたように。

僕も誰かに「語りかけたかった」のか。

それからは多くの「同志」と同じように個人詩集をつくる。確かブームでもあったのか、路上で売る人も結構いた。ぼくは自分の書きためたノートをコピーして、当時、通っていたJAZZ 喫茶で常連客とママさんに読んでもらった。

それから今に至るまで僕はいろんな方から評を頂いたが、「ええやん。本気やねんなあ」という言葉がそれらの最初。その夜を今でも覚えている。それが40数年前。

その後も詩作は続くけれど、就職と共に一気に数は減った。再びたくさん書き始めたのは、東京での仕事をやめ、京都に帰ってから。そして僕が「まだ」書いていることを知った友人が投稿を勧めたことと、インターネットの登場が大きく関わってくる。ネットで一番驚いたのは詩を書く人のなんと多いことか。素晴らしいと思った作品はたくさんある。

そうだ音楽はどうだったか。京都でまたしてもあるバンドの音楽の直撃を食らう。「村八分」というバンド。とにかく音が凄かった。京大西部講堂でのライブなんか、外に出ているほうがクリアにきこえるほどだ。歌詞は当然聞こえない。言葉を越えていく音。越えていくパフォーマンス。それを目にして自分の中に立ち上がるものを見つめていた。呆然としていたのを覚えている。

あ、また自分のことを書き出している。以下、削除。

ようは僕にとって歌に張り付いていた歌詞と詩はとうに別物になっていたということ。むしろ音に呼び起こされるものに注目していた。動く体、指、口をつく言葉を。

さて、話は詩に戻る。

書くものは投稿が始まった。友人が勧めたのは井坂洋子さんが選評をしていた雑誌。ネットでは17歳で衝撃を受けた詞を書かれた松本隆さんのサイトに参加し、その主宰されたコンペに参加する。そしてゴザンスという文芸投稿サイトに投稿を始める。多くの作品が掲載された。そしてその解散まで続ける。

その間の自慢話やら失敗談やら怖い話やらは気持ちが悪いので削除。(自分のことを書くということはやはり気持ち悪い。この記事だけはなんとかまとめたいけれど。)

そして、書かなくなった。立ち止まった。(その2へ続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?