『共感資本社会を生きる』を編集した先に待っていた世界(その2)

“農村生活は詩を生み出しますが、都市は物語の発展を促します”

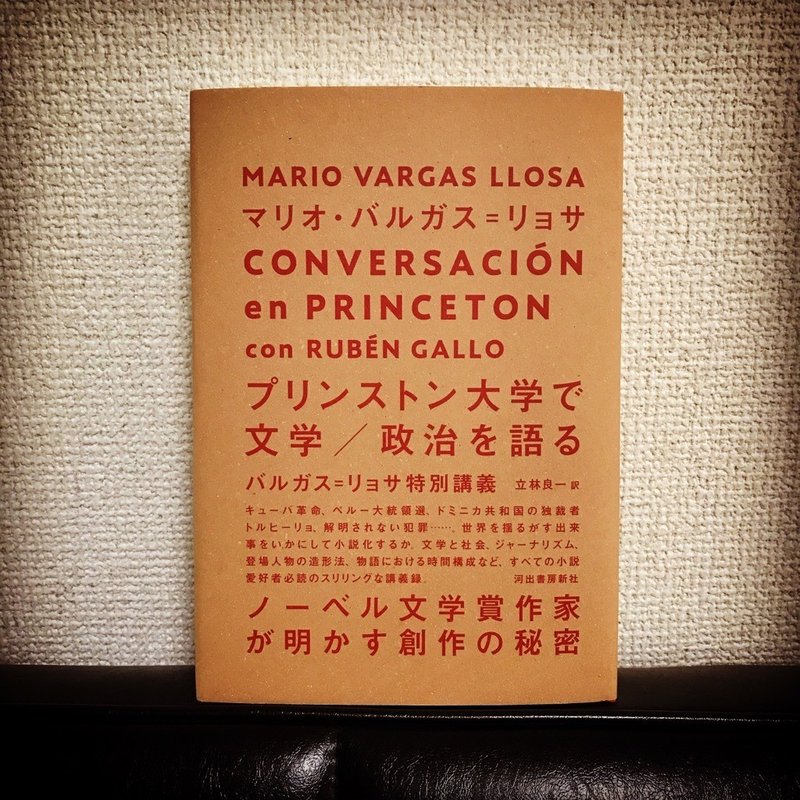

まったくのジャケ買いで入手したマリオ・バルガス=リョサの、『プリンストン大学で文学/政治を語る』。のっけからこちらを見透かしたような言葉に出会い、しびれた。

というのも、『共感資本社会を生きる』の対談の後編を秋田県で行った時の感覚がぶわっとよみがえってきたからだ。真夏の畑で感じた、地面から身体を伝って湧き上がってくるあの名状しがたい感情――あれは、詩だったのか。そう思うと、ストンと腹落ちした。

本をつくることで自らの血肉に変えていくのが編集者だと思っているけれど、ここまで身体化できた本はそうはない。前回は企画のきっかけと、作った後に得た“異質なものとの出会い”についてまとめたが、今回は、『共感資本社会を生きる』という本の製作プロセスで得た経験と、その経験が「今この時代に持っていた本当の意味」を、順に綴ってみたい。

秋田で見た「忘れられない光景」

「対談は、東京と、地方の2箇所でやりたいです」

企画が動き出してすぐ、僕はそう伝えた。分断された都市と地方をどうかき混ぜるかをテーマに含む本書にふさわしい仕掛け――最初はそんな打算が先に立っていた。

そんな僕の提案に、新井さん、高橋さんのふたりはすぐにOKをくれた。それだけでなく、高橋さんのご紹介・ご尽力で、秋田への旅程が組まれた。

対談は南秋田郡五城目町にあるシェアビレッジ町村で行われたが、その前日、ある農家さんの元に立ち寄った。かつて高橋さんが『東北食べる通信』で取り上げた、ファームガーデンたそがれの菊地さん。

耕さないたんぼ、たそがれ野育園……実践で培われた確かな言葉で話す菊地さんにすっかり魅了された。そんな菊地晃生さんの言葉に触れたい方は、以下の菊地さんの論考を読んでほしい。

このとき、畑で収穫体験をさせていただいた。新井さんも高橋さんも。そして僕も、連れていった息子も。そこで見た景色は、一生忘れないと思う。オクラを収穫しに畑に分け入る長男と、菊地さん。頭に浮かんだのは、「まるで親戚のような」。この瞬間、この本をつくることが自分にとってどれだけ意味があるのかが、身体で理解することができた。

取材中で、新井さんと高橋さんは、異質なものと出会い、その「間」に共感が育まれると言った。そのことが、圧倒的なリアリティをもって迫ってきた。編集者自身が、「共感資本社会」と名のつく本を製作するなかで、異質なものと出会い、共感資本を体感したのだ。

対談から3か月で刊行。急いで製作した理由

こうして取材は無事終えたのだが、この本は、ふたつの意味で、とにかく急いでつくることになった。新しい時代、新しい社会での「生き方」について普遍的な価値を伝えたくて企画したのに、なぜ急いだのか。

最初は、広報的な側面で、急いでいた。もちろんアツい思いを込めまくってはいたが、新井さんが新しくつくろうとしている「新しいお金」の実証実験(2019/9/15~2020/2/29の約半年間)が終わらないうちに、という極めて「売るための理由」から急いでいた。

だが、まさに制作が佳境を迎えていた10月。列島を台風15号、19号、さらに大雨が襲った。もはや都市も地方も関係なかった。大きな被害が身近で起こることを痛感した。言葉を扱う仕事でありながら、現実に圧倒され、言葉を失ってしまった。秋田で異質なものとの出会いを経験していた僕は、もはや目を背けることはできない。でも、何をどうすれば力になれるのかわからない。自分にできることは、目の前の仕事に取り組むことだけだった。

台風19号の被害が徐々に明らかになろうかという頃、被災地を駆け巡る高橋さんから「本に書き加えたいことがある」と相談を受けた。そこには、共感が循環する社会について議論した本書の内容を受けて、こう書かれていた(同書230ページ)。

生産者と消費者のつながりは、いざというときに大きな力となる。自分とつながっているのだから、もはや他人事じゃない。共感する、すなわち相手の悲しみを我が痛みと感じることができれば、心が揺さぶられる。黙っていられなくなる。当事者として動き出す。自然災害が多発する時代だからこそ、日常からそんなつながりを日本中に広げていきたい。

思わずハッとした。災害が身近になった僕たちに必要なのは、普段からその地に住まい、暮らし、活計(たつき)を得ている人たちのことのことを思い、つながり、共感することなのだ、と。

この高橋さんの言葉は、あえて本文中には取り込まず、最後に「特別寄稿」として凝縮させ、掲載している。はからずも、本書でふたりが提唱する「共感資本社会」のケーススタディとしても読める内容となった。

こうして、この本は、僕にとって違う意味で「急いで届けなくてはならない本」となった。この国を覆う「分断」の傷跡を、共感の循環で埋め、つないでいくために。

「会いに行けない世界」で見えた、共感の本当の力

当時の回想をまとめようと綴った全2回のこの稿は、本当は、ここでしめられていた。筆は重いけれど、もう少し続けなくてはならない。

COVID-19の感染流行により、一見、そうした分断は加速されているように見える。異質なものに出会おうにも、移動が制限されている現状を鑑みれば、そう言いたくなるのもよくわかる。

だが、実際に高橋さんが運営するポケットマルシェで起こっていることから示されたのは、今回のような未曾有の危機ですらつながることで危機は乗り越えられる、という可能性だった。先に引用した「生産者と消費者のつながりは、いざというときに大きな力となる」という言葉は、現在の危機下でも有効であったのだ。最近のインタビューで、高橋さんはこう語っている。

小池百合子・東京都知事が3月25日、会見で週末の不要不急の外出自粛を要請すると、スーパーの棚から食品が消えました。こうした中、ポケマルのお客さんには、全国各地の生産者から「困ってない?食べ物送るよ!」「食べ物以外も送るよ!」という連絡が殺到してるらしい。あるお客さんは、「スーパーの食品棚は空だけど、私たち家族は怖くありません!」と言ってくれました。

それだけではない。生産者を助けることは、結局消費者である僕たちを助けることだったのだ。再び、高橋さんの言葉を引用したい。今度はある日のTwitterから。

誰かの仕事でぼくらの暮らしや社会は回っている。それが見えれば、もっと他者に感謝できるし、他者から感謝されるようになる。みんな消費者であると共に何かの生産者なんだし。そこに関係が生まれ、ピンチのときは力になってくれる。ポケマルは食の分野でそれを可視化する。

異質なものと出会い、共感を育むことは、危機のときにこそ助けあい支えあうための礎となる。あの日、秋田で体の芯で理解した教えの重要性は、会いに行けない今、さらに高まっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?