カワラケツメイ

【カワラケツメイ】河原決明

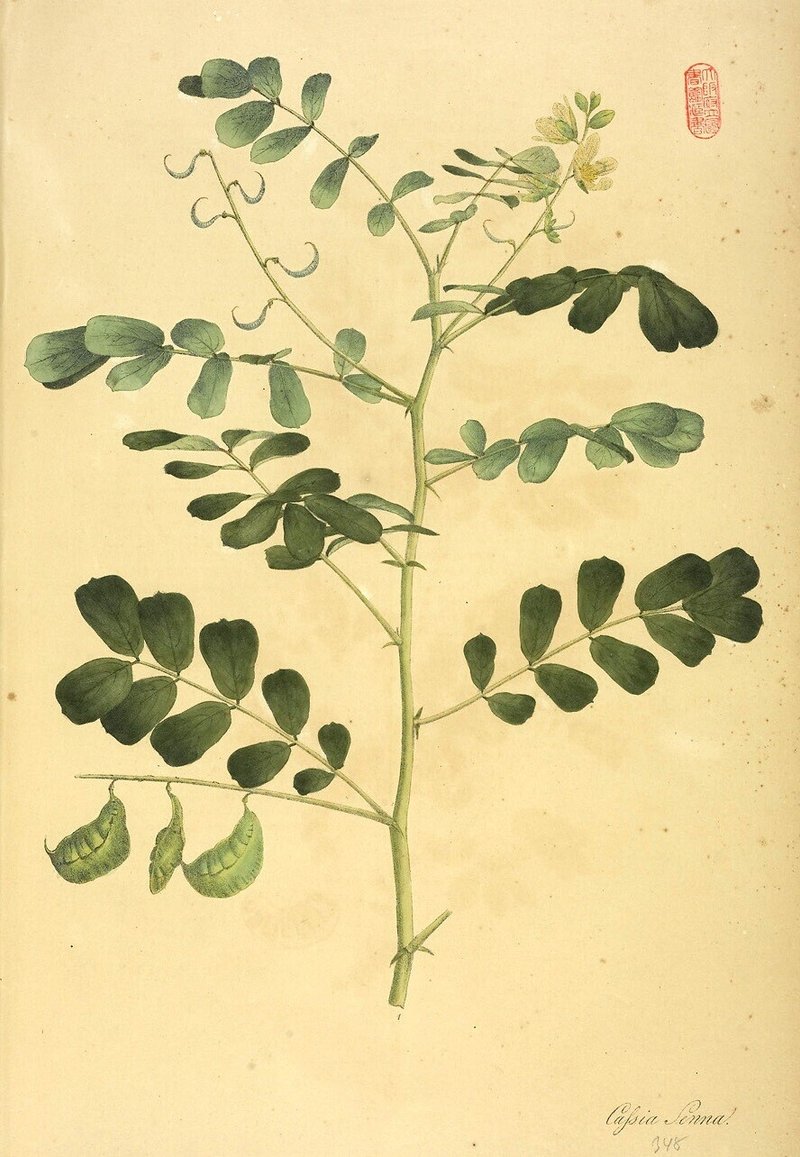

学名:Chamaecrista nomame(Cassia mimosoides var. nomame)

マメ科(ジャケツイバラ亜科)カワラケツメイ属 一年草

英名:Nomame senna、Cassia nomame

主な分布:本州〜九州、日本以外では中国東部、朝鮮半島

<基本情報>

河原や土手などに群生する植物。工事や帰化植物により減ってきている。

マメ科の特徴である蝶形花ではなく放射状にあまり開かずに咲く。

葉は他のマメ科同様に偶数羽状葉で、その形は「ネムノキ(Albizia julibrissin)」に似ているが葉を閉じる就眠運動はしない。

▼ネムノキ

古くからお茶として利用されてきたこともあり、地域により様々なお茶の名で呼ぶことが多い。似ているネムノキから「ネム茶」、「マメチャ」、弘法大師が広めた説から「弘法茶」など。

「カワラケツメイ」の名の由来は生息している「河原」、似た植物で同じマメ科の植物エビスグサ※(Senna obtusifolia)の漢名「決明」からとされている。

※アメリカ大陸原産で日本では帰化植物。種子は生薬「決明子(けつめいし)」で「ハブ茶」として飲まれている。眼病に良いとされている。

▼エビスグサ

カワラケツメイ属は、旧分類での学名Cassiaであったが今は分割され、Chamaecristaカワラケツメイ属、※Sennaセンナ属、Cassiaナンバンサイカチ属となっている(1981年から/日本大百科全書、小学館より)。

▼園芸種のセンナ

近縁種、類似の植物が450種あるとされる(熱帯中心)

※医薬品としての「センナ」は主にアレクサンドリアセンナ及びホソバセンナ(S. alexandrina 、C. angustifolia)。

Drawings of the Royal Botanical Expedition/マドリード王立植物園

<文化・歴史>

高知県では「岸豆」と呼ばれ、地域で愛飲される「土佐番茶」に入っている。(茶の産地でもあり江戸時代の大名に禁じられた町民が茶の代わりに飲んだという伝説がある)

岐阜県や長野県の一部で古くから飲まれていた「ねぶ茶」はカワラケツメイが原料となっている。島崎藤村の小説「夜明け前」にも登場する。

島根県津和野町では「ざら茶」といい、茶粥にする。山口県徳地などでも茶粥にする文化が残っている。

乾燥させた全草は生薬で、便秘、利尿作用および腎臓炎などに良いとされる

※生薬名「山扁豆(さんぺんず)」と書かれている文献が多いが要調査。

<主なフィトケミカル>

複数のフラボノイドが含まれており、その一種ルテオリンは肝臓や脂肪組織での脂肪酸代謝への影響により肥満防止に役立つ可能性があることが確認されている。(青い森の食材研究会より)

乾燥させたものは50%以上が食物繊維で、食品全体でもその量は上位に入る。センナにも含まれるアントラキノン(緩化作用)が含まれる。

<青森県では>

青森県の野辺地町(陸奥湾沿い下北半島への入り口付近)では、カワラケツメイおよび茶粥が名産。藩政時代に北前船で伝来したとされ、商家で朝食などにしていたことが広まったといわれる。

▼復元北前型弁才船『みちのく丸』

http://www.town.noheji.aomori.jp/life/news/news-4

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?