「異性装の日本史」展に見る女性差別

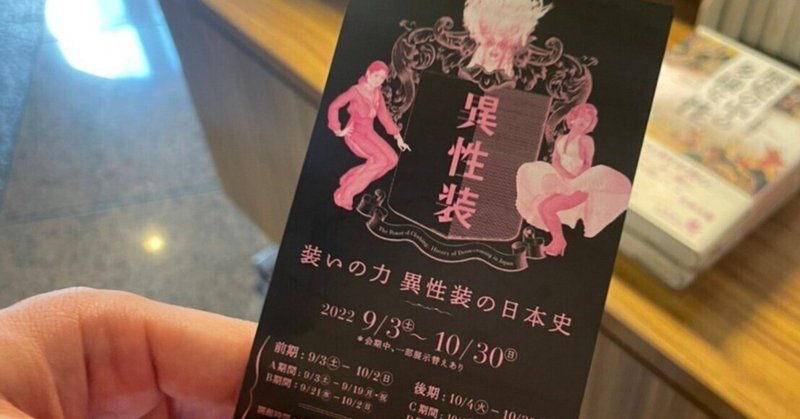

「異性装の日本史」(主催:渋谷区立松濤美術館)

展示の内容に、多くの女性差別を見ました。

たとえば、敵の男性の油断を誘うための女装(弱いものとして女を装う)や、女装した男性の成功を複数の展示で取り上げる一方、

男装してもなお差別された女性(女性歌舞伎の禁止など)については多少触れる程度。

‐

「違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)」

展示では、異性装が禁止された明治の条例として紹介されていましたが、そこにも女性差別が。

よく読むと例外として

男性による歌舞伎における女装は許されていて

女性による歌舞伎における男装は許されていない。

‐

展示から、男性の女装と女性の男装の非対称性、そこに女性差別があることは明らかでした。

にもかかわらず「男女の二項対立」「性を越境する」というような言葉で異性装(特に男性の女装)を肯定し、性差を否定し、

男性が女装をするそのことのなかにある女性差別から目を逸らさせる内容だと感じました。

‐

また、寺院における稚児(男児)への性愛においても、異性装(男児の女装)があったと解説。

それを「ヘテロセクシュアル(異性愛)に近いものであった」と解説していることに、恐ろしさを感じました。

それは性愛ではなく虐待では……

異性装を肯定したいあまりに、児童虐待をも肯定してしまうなんて……。

‐

「セーラー服」の由来も

元々は軍服であったものを

男児用に小さく仕立てたものが

女性用のかわいらしいデザインとして採用されていった、それが異性装であると解説。

いやいやそこには

子どもの弱さ・かわいらしさと

その弱さ・かわいらしさを女性に押しつける

女性差別があるのではないか……。

‐

異性装ーーというよりも女性装ということそのものに、女性差別が内包されているということ

そのことから目を逸らすーーそれは性の越境でも解放でもなんでもなく

女性差別への加担にほかならない。

男性が、女性差別を無視し、女装を続けることのグロテスクさ……

そのことを実感した展示でした。

-

男性の女装、女性装は女性差別を内包している。

そこでは「被害者属性として女性」(の経験)が軽んじられている。

むしろ、その「女性」を利用している。

男性たちは「女性」を装うとき、マゾヒズムさえ感じているのではないか。

(本記事はTwitter@plmakotoに投稿した一連のツイートを転載したものです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?