捨てられる材料を使ったプロダクトのデザインから制作までのお話

こんにちは。

家具の制作からお財布の制作まで

いろんなことをやっています、PLYLIST(プライリスト)の小尾口です。

タイトルの通り、捨てられる材料を使ってトレーを作りました。

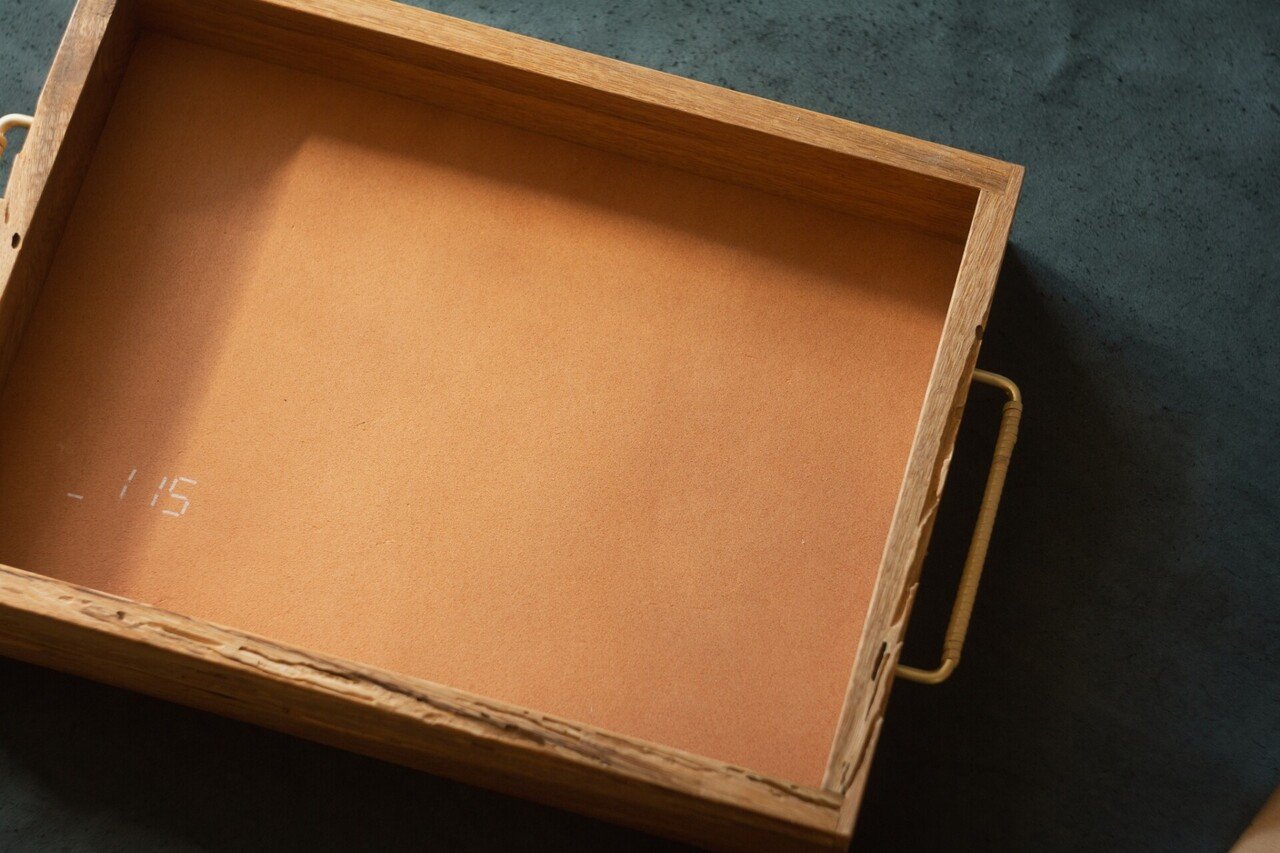

まずはとにかく、どんなトレーを作ったのか見ていただきたいです。

こんな感じです。

今回のテーマはずばり「捨てられる材料」です。

材料に縛りを設けてデザインしました。

正確には「捨てられることが多い」「端材」「欠点材」

というのが正しい表現かもしれません。

ご覧の通り、

木材には「割れ」やら「欠け」やら「虫食い穴」やら、いっぱいあるのがわかっていただけるかと思います。

このnoteでは、なぜ僕がこんな材料でプロダクトをデザインしようと思ったのか

ということについてお話ししようと思います。

どうして捨てられる材料をテーマにしたのか

僕は家具やお財布を作る仕事をしています。

木工作家であり、革作家でもあります。

あとたまに、金継ぎで割れた器を修復したり、

家具や小物で使う金物や、お財布で使うファスナーの引手なんかを真鍮で自作したりもしているので、

なんちゃってですが彫金もしています。

ものづくりをしていると必ず出るのが端材であり、欠点材です。

そういうものはいろいろな理由で捨てられてしまいます。

しかし、時にめちゃくちゃ個性を持った端材というか欠点材が出ることがあります。

「これは逆にこのインパクトを前面に押し出すプロダクトを作りたい!」

と思わせるようなやつです。

こいつは戦う土俵が違うだけで、別の場所で輝ける

そういう材料ですね。

もちろん、すべての材料がそうではないです。

捨てる以外どうしようもない材料ももちろんあります。

ですが、捨てるだけではなく、

その材料が輝けるような場所をなるべく見つけてあげたい

と思うのです。

材料の現状

どこの業界も多かれ少なかれそうだと思いますが、

原材料の価格が上昇していると思います。

僕の場合だと、

材木がまさにその状況です。

価格が上昇しているし、

いわゆる「いい材木」「上等な材木」というのはかなり貴重になっています。

全体の傾向としては

資源として枯渇しているわけではないけど、

質は確実に下がって値段は上がっているというのが現状です。

例えば、いい材木の例としては

まっすぐで、年輪が細かくて、大径木(太い木)で、節がない

とかですかね。

あとは、そもそも貴重な樹種というのもあります。

ワシントン条約で規制されていたりするものもあり、

日本には条約以前に入ってきた在庫が流通しているのみ

みたいなやつですね。

こういうやつはべらぼうに値段が高くなります。

例えばマホガニーとかですかね。

マホガニーとか、家具ではとてもじゃないですけど使えないですね。高すぎて。

というわけで、

良質な木材資源は年々縮小しているというのが現状です。

現在は普通に使えている材木が

近い将来全く使えなくなるということも全然あり得る業界です。

あと最近あったのは、

ラワンですね。

ちょっと昔までは、あらゆるものに使われていた最強のラワンですが、

東南アジアの生産国で輸出の制限がかかってしまったため(乱伐が原因)、日本には全然入ってきません。

合板ラワンはありますが、

無垢ラワンは実は、今となっては貴重なんですよ。

ということで、

将来、僕が使える材木というのは

確実に現在よりも選択肢の幅が少なくなっているというのは決定づけられているのです。

だから、僕はものづくりをしている者として考えなければなりません。

材料があって初めてものづくりができるのだということ。

ものづくりをする上で、なるべく材料を無駄にすることはできないということ。

今以上に材料に制約がある状況の中で、ものづくりをせざるを得ない将来のことを。

だから、僕は捨てられてしまう材料に、新しい価値を付加できないかと考えました。

うつになった過去があるからという側面も影響している

実は僕はうつになって会社を退職したという経歴があります。

当時はとてもつらかったですが、

今振り返ってみると、その経験がたまにプラスに働くこともあったりします。

今現在、個人事業主として毎日とても楽しく元気に生活できています。

で、異色の経歴ということもあり、いろんな人から経歴ネタを求められることも多いです。

経歴については

大学院に飛び級して入学したにもかかわらず、

新卒で畑違いの分野に転身して研究職として入社するもうつになり退職

そこから家具の専門学校に行って、

修行するわけでもなく独立

家具ばかり作っているかと思いきや、財布や金継ぎなんかもやっているし、

最近は動画制作も始めたとか

みたいな感じです。

情報過多ですみません。自分でも何者なのか分からないんですよ。

もし僕のことが気になってくださる方いらっしゃいましたら、

noteの別の記事にいろいろ書いてあります。

話を戻しますが、

僕の経歴の話や作っているものの話、

そこから人生観とか屋号に込めた想いや作品に込めた想いにまで話が広がると、

「小尾口さんの性格だからこんな作品が作れるんですね」

みたいに言ってもらえることがたまにあります。

おそらく、僕はサラリーマンはあまり向いていなくて、

個人で自由にやりたいことやるほうが、いいパフォーマンスできるんだと思います。

前職では僕の性格が裏目に出てしまうことが多かったけど、

違う環境だと個性として認めてもらえることもある

ということなんじゃないかと思っています。

つまり、戦う土俵次第で欠点もプラスになるんじゃないかということです。

これは人間だけでなくて、材料にも言えることなんじゃないかって思うんです。

ということで、欠点があって捨てられてしまいそうな材料を見つけると、

なんかちょっと自分を重ね合わせてみてしまうところがあるんですよ。

「こいつはこういう使い方したら、きっと輝けるんじゃないか…?」

という視点で材料を見てしまうんです。

なるべく救える材料は救ってあげたいという気持ちが芽生えるのは

こういう僕の背景があるからかもしれません。

トレーに込めた想い

というわけで、前置きが長くなりましたが

いろんな想いがあって、捨てられてしまう材料を使ってトレーを作りました。

このトレー自体にはこんな想いや願いを込めました。

まず、

①ものづくりの現場では毎日こういう材料が発生しているということ

製品にならない捨てられてしまう材料が必ず発生してしまうということ

この事実を知るきっかけになって欲しいです。

現代は、生産現場から消費の現場が断絶されているので、

意外と知らない人がいます。

あと、捨てるのにもお金がかかるということを知らない人もいます。

材料費は

実際に使う量+余分

としないと実際には足りなくなります。

使えない部分があるからですね。

そして、

②捨てられてしまう材料でも発想次第でかっこいいものが作れるということ

資源が乏しくなっていく未来では、

乏しい資源でなんとかやりくりするしかありません。

正直、いい材料で作ったものは誰が作ってもいいものになると思っています。

テーブルがいい例ですね。

いい木材(素材)を使えばいいテーブルになるんです。

ですが、へぼい木材(素材)をかっこよく見せるのはなかなか難しいです。

そこがデザインする人や作る人の腕の見せ所ではないでしょうか。

発想の転換と、それを可能にする技術があればなんとか将来もやっていけるんじゃないか?

だから、常にアンテナ張って、インプットたくさんして、常識にとらわれないものづくりをしたい。

という個人的な考えです。

③ものの値段についてちゃんと理解してほしい

原価厨と呼ばれる人たちがいます。

おそらく数字だけ知っていて生産現場を知らない人たちのことだと思います。

確かに原価はその金額かもしれないけど、

その商品にはいろんな人の努力と失敗と試行錯誤の上にできあがったという

見えない金額がのっかっているんだよ

ということをちゃんと知ってほしいんです。

作った人の目の前で「高っか!これ原価いくらなの?」

なんて簡単に言わないでほしいです。

そして最後に

④不完全な人もモノも愛してくれる優しい世界になってほしい

ということで、

①~④のそれぞれの想いがどう表現として表れているのか、解説していきます。

①モノづくりの現場で捨てられる材料たち

今回のトレーには2種類の捨てられる材料を使いました。

1つは木材。

もう1つは革です。

僕は家具を作るので、そのときに必ず端材や欠点がある材料が発生してしまいます。

今回のトレーは家具にはなれなかった材料を利用しました。

虫食いの酷い材木と

辺材と呼ばれる樹皮に近い部分で、さらに割れもある材木です。

辺材は一般的に強度がないのと、腐りやすかったりもするのであまり好まれません。

例えばどういう材木が使えないのか、想像できないと思うので

例を紹介したいと思います。

↑のような材木は大きな割れと穴、節がありとても使いずらいです。

そして、うまく使えたとしても芯持ち(木の幹の中心がある)だし、

木目が複雑で内部応力がかなり残っていそうなので反ることが予想されます。

こういう材木が正直使いずらくて困って捨てられることが多いです。

次に革については、床革というものを使いました。

僕は革財布なんかも作るので、

革の仕事をするときにも捨てられてしまいがちな材料はあります。

それが床革です。

床革は革の厚さを薄く割いたときに出る革です。

例えば2mmの厚さの革を1mmにしたいとき、

表面の1mmの革と裏面の1mmの革に割くんです。

床革とは、この裏面の革のことです。

こんな感じで1枚の革が2枚になります。

床革の用途としては芯材として使われたり、

試作品として使われたりしますが、

欲しい厚みじゃないことも多いので、

使わないしいらないっていう人も多いです。

結果として捨てられてしまうことも多いです。

製品として床革が使われることもなくはないですが、

お財布やバッグとして使うには、

強度や耐久性が低いので販売されているものはごくわずかです。

ということで、

家具屋からしたら使いたくない材料だし、

革作家からしたら使い道に結構困っている材料(副資材?)。

この二つの材料をかけ合わせることで、

どっちか片方のジャンルの専門職では

なかなか想像できないようなアップサイクル的なプロダクトをデザインできたと思っています。

僕みたいな半端者だからできたんじゃないかとも思っています。

虫食いの酷い木材だけでトレーを作ったとすると、

ラフすぎてしまう

床革だけで作ったトレーも然りです。

ですが、

両方の素材をかけ合わせることで

ラフさや素材の個性というかちょっと無骨な感じを前面に押しつつ

でも、上品にまとまったんじゃないかと思います。

で、さらに細めの真鍮の取手をつけたことで、

繊細な感じもアクセントとして加わっていると思います。

真鍮のものは基本すべて自作です。

細めの籐も自分で巻きました。

割れた木材の割れ止めにも、細くて小さい真鍮のくさびを自作して使っています。

ですが、人によっては(特に建築学んだ人とか)

「素材がごちゃごちゃしすぎ」と言われてしまいそうです。笑

でも僕としては

この素材がごちゃついている感じが、

多様性そのものを表現しているので

個人的には絶対外せないポイントです。

いろんな人がいて、いろんな材料があっていいんだというメッセージ的な感じです。

②捨てられてしまう材料でも発想次第でかっこいいものが作れるということ

ちょっと以前までは、少しでも欠点のある材料を使うと

「これB品じゃないの?」

と言われていました。

ですが、時代が少しずつ変わってきた感じがしています。

欠点でもそれを「表情」「個性」と認めてそれを受容してくれる人が増えてきた気がします。

だからこそ、その欠点をどう個性として魅力を爆発させられるか

というのが作り手の腕の見せ所になってきた気がします。

その感性の磨き方や個性を活かせる技術、

そして販売の仕方

これが作り手に求められるようになる時代に入ってきている気がしています。

僕にはそれができているという自信はまだ全然ないですが、

少しずつチャレンジしている状態です。

今年制作させていただいたダイニングテーブルがその一つです。

テーブルの中央に大きな割れのある材料を使いました。

正直これは、結構使い勝手が悪いと感じる人もいると思います。

でもめちゃかっこいい!!と感じてくれる人もいると信じています。

かっこいいと感じてくれる人は、きっとこのテーブルの割れも愛してくれる気がしています。

おそらく、どんな材料でも、それをかっこいいとか美しいとか受容してくれる人がいるかどうか

それ次第で材料の価値がめちゃくちゃ変わると思っています。

だから僕は少しでも材料に感謝を込めて、材料が輝けるように自分の感性と技術を磨いていこうと思います。

③ものの値段についてちゃんと理解してほしい

現代は海外で作られた量産品が信じられないような低価格で高性能なものがある一方、

国内の職人がひとつひとつ時間をかけて作る工芸品みたいな

めちゃめちゃ高価格で性能は?みたいな、どちらかというと観賞用かな?

みたいな商品が混在しています。

また、デジタルコンテンツも充実しているし

AmazonPrimeみたいに低価格なサブスクで充実したサービスを享受できる

というサービスまであります。

現代は、お金の価値ってなんだ?ってなっているような気がします。

同じ金額で享受できるものの振れ幅がすごいと思います。

そして、ネットで検索すれば簡単に比較できるというのも

コスパ重視な現代の流れを加速させいていると思います。

僕もなんだかんだでコスパは意識してしまいますし(あんまりそればかりにはしたくないんですが。。。)、

Amazonとかめちゃめちゃ使いますしね。

汚れる作業着なんかはワークマンでそろえてしまいます。

一方で、僕が作っているものは

はっきり言ってコスパは良くないと思います。

僕が一人でデザイン設計から材料の仕入れ、制作、発送まで全部やっているので、

人件費かからないじゃん!

と思われるかもしれないですけど、、

逆ですね。

僕一人でやっているから人件費かかっちゃうんです。

一つの商品の制作だけずっとしているのであれば、

作業効率良く仕事ができますけど、

設計や仕入れしている時は制作できないし、

でもそれをやらないと制作できないです。

あとは、見積もりしたけど結局仕事はもらえないとかもしょっちゅうあるわけです。

その見積もりにかかった時間(お客さんとの打ち合わせにかかった時間、材料屋さんに電話して調べたり、設計して制作工程洗い出して金額を出す作業)はただ働きになっちゃうわけです。

で、僕が作るものって、毎回違うんですよ。

家具作っている時もあれば、財布作っている時もある。

家具もオーダーのテーブル作る時もあれば、椅子やら本棚を作る時もある。

財布もファスナー付きの長財布を作る時もあれば、コンパクトな財布を作る時もある。

量産していないので、作業工程の効率化がなかなかしづらいです。

具体的には、治具(ジグ)というものを作りづらいというのもあるかもしれません。

量産品になれば治具という

効率的に同じ加工するための道具を作るんですが、

オーダーで1つしか作らないとなると、治具を作る時間と材料費の方が高くついてしまうことが多々あります。

だから効率的に作るにも限界があります。

こういう理由で、僕が1ヶ月で作れるものの数というのは

かなり少ないです。

となると、

必然的に1つの作品の単価が高くなってしまうということになります。

で、お金を取れるところというのは

作品を実際に加工している時にかかる人件費

しかないんです。

打ち合わせとか見積もりはお金取れないので。

そして、今回のトレーに関しては

欠点材を使っています。

欠点のない普通の材料を使った方が簡単で効率的で、短時間で完成させることができます。

これは勘違いされやすいんですが、

B品どころか商品にすらできない材料って、逆に人件費かかってしまうから商品にできないんです。

例えば、虫食いの材料に関していえば、

虫食いの穴はすべて虫が木を食べた食べカスが詰まっていました。

この食べカスをすべて取り除くという作業をしました。

つまり、虫食い穴がなければこの作業はなかったはずなんです。

そして、塗装の時にも、穴がいっぱいあるため、

穴の中にも塗料を染み込ませないといけないとか

他にも無駄にめんどくさいことや、気を使う工程が発生します。

割れた材料に関しては、

割れを止めるためのくさびを作って打ち込むという作業が発生します。

これは割れていなければやらなくてよかったはずなんです。

あとは、割れているから材料が安定しないので鉋がけに時間がかかるとか

地味だけどじわじわと人件費を膨らませる要素が多いんです。

そして、端材というのは

規格化されていないというのがさらに人件費を大きくします。

材料の長さ、厚み、幅、すべてバラバラ。

ひとつひとつの端材の個性が強いと、

どの端材をどのパーツに使うかとか決めるのが

意外と時間かかるんです。

部分的に使う材料があったり、逆にすべて使えないくらい酷い状態の材料もあったり。

使うところと使わないところを決めて、

さらに、サイズが小さすぎて機械が使えない材料を除いたり

とかいろんな余分な工程が発生します。

捨てられてしまう材料を使う

とか

端材を使う

というのは、

一見とてもエコな感じもするし、推奨すべきことのように思われがちですが、

いざ商品化しようと思うと、

とても非効率的な要素が多いため、

真面目に計算したらとんでもない金額になったりします。

果たしてこの金額で買う人はいるのだろうか?

というものが出来上がるわけです。

量産品と機能性は同じなのに、価格はめちゃめちゃ高い。

コスパだけで考えたらめちゃめちゃ悪いです。

しかし、これからはコスパで選ぶものだけでなく、

コスパ関係なく選ぶものというのも増えてくる気がしています。

その基準というのが人それぞれ違うと思いますが、

例えば、

世界観

倫理観

ライフスタイル

環境負荷

希少性

ストーリー

作る人を応援したいという気持ち

などなど色々あると思います。

で、今回僕が作ったトレーというのは

このコスパ関係なく、何かしらに「響く人」「刺さる人」に使って欲しい。

そんなプロダクトです。

単純に、唯一無二な感じでかっこいい!とか、

このトレーに入れておくと、入れたものが映えるとかでもいいんです。

どういう理由でもいいんですが、

とにかく一般的な量産品のトレーに比べたらとても高いです。

それでもいいと思ってくれる人に使ってもらえたらと思います。

仮にB品として安く販売してまうのは、

この素材たちの価値を低く見積もっているようで僕は嫌なんです。

素材たちの都合により通常よりも手間暇かかるぶん値段は高くなってしまうという理由も知ってもらえたらと思います

④不完全な人もモノも愛してくれる優しい世界になってほしい

これは完全に僕個人の願いです。

この作品は欠点のある素材や捨てられてしまいがちな素材を集めて作りました。

この記事の中ほどでも書きましたが、

僕はこの素材たちは土俵が変われば輝ける素晴らしい素材だと思っています。

ただ、その土俵に持っていくには

他の優等生の素材たちよりも手間も時間もかかってしまいます。

そして、とても不完全な感じがするけれども、

その不完全性の上で成り立つ美しさみたいなものを僕は作りたかったんです。

人間も素材も同じで、

完璧な人や完璧な素材なんてのはごく少数です。

それでも、価値観やものの見方、そういうのが少し柔軟になれば、

世界はもっと優しい世界になれるんじゃないかと思っています。

そして、人も素材も、もっともっと多様性を認め合って

みんなが素晴らしい個性を発揮できる世界になって欲しい。

そういう願いを込めて作りました。

たかがトレーなんですが、

その器の大きさはものすごいと僕は思っています。

例えば、

僕の仕事道具を入れた時はこんな感じ↓

僕の作品である、

カードウォレットを入れたときはこんな感じ↓です。

このトレーは使う人の想像次第で、何を入れても受け入れてくれると思います。

そして、このトレーを使ってくれる人の器も大きくなってくれたら

作り手としてこれほど嬉しい事はないです。

トレーの今後の生産予定

トレーで使われる欠点材や端材

そして床革は材料の供給という点ではとても不安定です。

そういう素材を買ってくるわけではなく、

あくまで作品を作っている過程でたまたま生まれてしまう素材です。

なので、ある程度素材が集まった時に、僕の感性で素材を組み合わせてトレーを作ります。

素材の個性が強いため、すべてのトレーが一品ものです。

一つとして同じものはありません。

なので、出来上がったものからひとつひとつ写真を撮って

オンラインストアにアップしていく予定です。

トレー以外にも欠点材や捨てられてしまう材料を使ったデザインの作品は

今後増やしていく予定です。

入荷のお知らせはinstagramとtwitterにてお知らせします。

ご興味ある方は、

ぜひ、アカウントのフォローをしていただけると

とても嬉しいです。

日々の制作風景や日常を投稿しています。

↓PLYLISTの SNSアカウントはこちら↓

よろしければサポートしていただけるととてもうれしいです。製作活動に必要な道具に充てさせていただきます。