淡谷のり子は「ブルースの女王」?

淡谷のり子と言えば「ブルースの女王」として有名ですが、果たして本人はどう思っていたのでしょうか?

しばしばエピソードとして取り上げている昭和16(1941)年に発表された淡谷のり子の記述はしっかりとテキスト化していないので、このタイミングで記しておこうと思います。

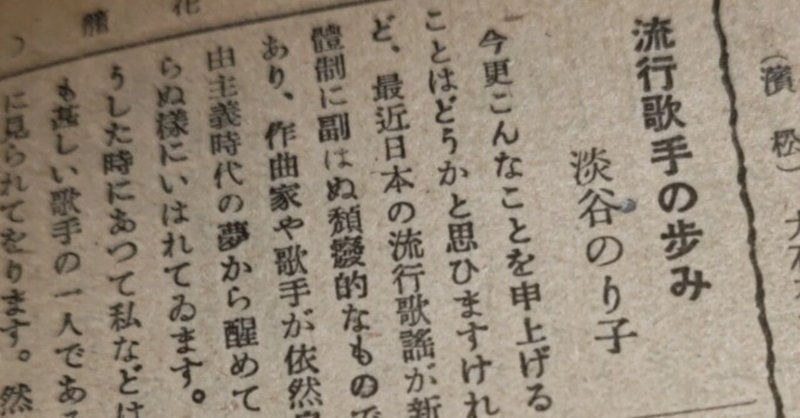

「流行歌手の歩み」 淡谷のり子

今更こんなことをもうしあげることはどうかと思ひますけれど、最近日本の流行歌謡が新體制に副はぬ頽廢的なものであり、作曲家や歌手が依然自由主義時代の夢から醒めてをらぬ樣にいはれてゐます。さうした時にあつて私などは最も甚しい歌手の一人である樣に見られてをります。然し、私共の藝術のどこが時局に副はぬのでせうか。

私は十三年レコード歌手として唄ひつゞけて來てをります。その間唄つた唄を考へますと、いつもレコード會社から與へられます曲は、十三年一日の如くその歌の精神に變化がありません。こんな唄が唄つて見たいと思つて、自分が研究し、又苦心して練磨したものはレコードに不適當な賣れないものとして吹込ませてもらへません。私は結局十三年一日の如く、同じ傾向の歌を唄つて來たにすぎません。

そこに歌手の進歩が阻まれてゐるのではないでせうか。私が唄つた『別れのブルース』がなんでも數十萬賣れたとかいふことから、私は昭和十二年から今日までブルース歌手の樣に思はれてゐませう。その間に私はタンゴ樂團を組織して生粹のアルゼンチンの民族藝術としてのタンゴを研究して、今ではタンゴの唄ひ手として舞臺に立つてゐます。そして更に一つの歐州生粹の藝術を求めてシャンソンをも唄つてゐます。それだのに映畫館の看板には『ブルースの女王』と書かれて、自分が脱ぎ捨てた古いよごれた衣装をかざられた樣な淋しい辱しさを今更感じさせられます。

私共は日に月に一歩一歩前進すべく苦心して、自分の藝術を錬つてゐます。勿論、私としてもリード物やオペラも歌ひ度いのですが、そこには生活も考へねばなりません。それですのに、私達歌ひ手がいつもなまけ者で十年一日の如く舊い時代の流行歌に歩踏みしてゐると思はれることは一番淋しいことです。

※可能な限り旧字体・旧かなづがいとし、文章・用法もママとしました

「ブルースの女王」と言う呼称は我々団塊ジュニア世代の目線からでも晩年までテレビやメディアで喧伝された呼称だった。テレビ番組で乞われて歌う曲も『別れのブルース』『雨のブルース』などが多かった記憶だ。

昭和16(1941)年11月の淡谷のり子の心境は上記引用の通り『ブルースの女王』と呼ばれることに淋しさを覚えているようである。いわく、自分はタンゴとシャンソンの研究に勤しんでいるのだが、大ヒットした『別れのブルース』ばかりクローズアップされるのは据わりが悪い。というわけだ。しかしこの文章の言わんとしている「ブルースの女王と言う呼称は実態とあっておらず迷惑」と言うのは確かにある一面を表しているが、違った側面として「時局に呼応しない軽佻浮薄な歌手」と扱われていたことへの抵抗ともとれる。商業主義全般の世の中であればこのような文章を表明する必要はあまり感じないが、時は昭和16年秋である。

この時期の日本の情勢としては前年に奢侈禁止令として有名な「七・七禁令」が施行され、贅沢品の追放の風潮の中、ダンスホールも閉鎖となり、我々が現在「ジャズソング」として享受している戦前のポピュラー的な音楽は主にレコードと映画館で映画と抱き合わせで上演されたアトラクションと言う時代だ。とは言え米英との戦争は予感として感じられたとしても世間では開戦直前まで大っぴらにはジャズ音楽を鑑賞することが許されていた時代でもある。

恐らく、軽佻浮薄な風潮を糾弾する勢力と、(引用から拝借するが)自由主義時代の夢から覚めえぬ勢力とのせめぎ合いが最も激しかったであろうという時代である。

米英と戦争をしてしまえば軽佻浮薄な風潮を糾弾する者たちとしてはこっちのものである。しかし、いまだ混沌とした世の中では人々もどうしてよいかわからなかった時代でもあると思う。

こう言った人気商売が槍玉にあがるのは今も昔も同じで、今のバズりに近いような目立った立ち振る舞いに物申す風潮もあったのだろう。文章では米英音楽に寄り添う事について糾弾されることを憤っているようにも思えるが、実際にはそもそもが軽佻浮薄な娯楽について真摯さを強く要求する風潮に疑義を呈しているともとれる。そんな風潮も嫌な物だし、またそれに対しても「努力はしているんです」としか反論できない世の中であったともいえる。もちろん、なかには不真面目な流行歌手もいたであろうが、少なくとも人気商売である流行歌手の中でも淡谷のり子などは努力を惜しまなかったであろうことはレコードを聴いただけで誰でも感じるだろう。一方、レコード会社やアトラクション現場である劇場への苛立ちも感じられる。これらは世間の風当たりにさらされる芸能人の事も考えずに商業主義へ走っている姿への苛立ちだ。もちろん、生業としての側面も認めつつも。

この文章は当時の流行歌専門雑誌『歌の花籠』が戦時体制に即して14あった音楽雑誌が6誌へと統廃合される最後の号に掲載されている。いわば掲載を読んで反論が出来ないタイミングに公開されているわけだ。あるいはこの文章は以前から編集部に存在した物をこのタイミングに乗じて掲載したとも思える。初めて読んだ時、その当時の風潮へのアンチテーゼにも似た違和感を感じたのでもしかしたらそのつもりで掲載されたのかもしれない。

戦後と言うか、自分たちの知っている範囲では『ブルースの女王』と言う呼称について訝しんでいる姿は見かけなかった。若気の、と言うのもあるだろうし職業人としての自覚の変化もあるだろう。しかし、世間からの風当たりの強い戦時中の芸能人によるフラストレーションみたいなものをここに感じられるのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?