失明得暗──新たな「ユニバーサル」論の構築に向けて ①──広瀬浩二郎

「濃厚に触れ合うことによって人間は文化を作り、歴史を歩んできた」と語る広瀬浩二郎さんは、全盲の文化人類学者。国立民族学博物館准教授で「誰もが楽しめる博物館」の実践的研究にも取り組んでいらっしゃいます。

2021年秋に国立民族学博物館で開催された「ユニバーサル・ミュージアム──さわる!“触”の大博覧会」を成功に導いた広瀬さん。

「誰もが楽しめる」とはどういうこと? わたしたちがこれからの本づくりをする上でもヒントが満載の「新たな『ユニバーサル』論」を広瀬さんに書いていただきました。全3回で連載します。

広瀬浩二郎(ひろせ・こうじろう)

1967年、東京都生まれ。日本宗教史・民俗学・触文化論を専門的に研究する文化人類学者、国立民族学博物館准教授。自称「座頭市流フィールドワーカー」。

13歳の時に失明。筑波大学附属盲学校から京都大学に進学し、2000年、同大学院にて文学博士号取得。「誰もが楽しめる博物館」の実践的研究に取り組み、“さわる”をテーマにしたイベントを全国で企画・実施している。

おもな著書に、『万人のための点字力入門』(編著、生活書院)、『目に見えない世界を歩く』(平凡社)、『さわって楽しむ博物館』(編著、青弓社)、『知のスイッチ』(共編著、岩波書店)、『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!』(小さ子社)、『てんじつきさわるえほん 音にさわる』(絵:日比野尚子、偕成社)など多数。

■失明を説明する発明

失明とは不幸なのか。「そんなこと、当たり前ではないか」と感じる方が多いだろう。たしかに、失明によって、できることができなくなるケースは枚挙に暇がない。僕自身は13歳の時に失明し、以来40年、「全盲」状態で暮らしている。現代社会は目が見える人の論理で成り立っているので、目の見えない僕が不自由・不便を味わうことは多々ある。一方、40年も「お先真っ暗」な生活を続けていると、「人生とは先が見えないからこそおもしろい」とも実感する。「全盲者は困ることもあるが、視覚に惑わされない生き方はけっこう楽しい」。これは、現在の僕の素直な心境である。

アート作品の豊かな表現を触って楽しむ。

本来、「失明」と「得暗」は表裏一体であり、目が見えなくなるとは、明を失うと同時に、暗を得る効能を人間にもたらす。近代化の流れの中で、人類は視覚に過度に依存する生活を送るようになり、得暗の価値が忘却されてしまった。「失明=得暗」の本義を探究することによって、人類は近代文明の桎梏(しっこく)から解放されるのではなかろうか。いきなり結論めいたことを述べたが、目が見えないこと、すなわち障害を多角的な観点でとらえ直してみたいというのが、近年の僕の研究・実践の主題となっている。失明の意味を説明する暗中模索の旅は、きっと新たな発明に至るに違いない。僕はそう信じている。

明と暗の関係を再検討するきっかけを僕に与えてくれたのは、夏目漱石の小説『明暗』である。本作は漱石最晩年の新聞連載小説で、彼の死により未完となった。この小説で、漱石は明と暗が簡単に分離・区別できないことを力説する。ストーリーは、主に登場人物同士の会話形式で展開していく。近代社会において、人々は善悪・正邪・優劣など、二項対立の発想で物事を判断する。「文明」が「未開」を支配・教化するという植民地主義も、近代化の産物といえよう。

しかし、そもそも善と悪、正と邪、優と劣は簡単に決めることができるのだろうか。さらに、それを決めるのは誰なのか。漱石は近代的なエゴイズム(二項対立の世界観・人間観)からの脱却をめざし、「則天去私」の理念を提唱した。則天去私の境地を作品化したのが『明暗』である。『明暗』の結末が文豪の手によって描かれなかったのは残念だが、逆にそれゆえに本作は、21世紀にも読み継がれる「問いかけの書」になったということができる。

明と暗はつながっている。明の中に暗があり、暗の中にも明がある。僕は漱石の『明暗』に刺激され、本稿で「失明得暗」という造語(四字熟語)を提案したい。もともと不可分だった失明と得暗が分け隔てられ、失明のみが強調されるようになったのはなぜなのか。得暗の復権は可能なのだろうか。具体的な事例を挙げながら、考察を深めていこう。

■「見え方=見方」の多様性

僕が失明した40年前、大半の眼科医は「目の見えない人を見えるようにすること」を使命としていた。つまり、「失明者=現代医学の力では目が見えるようにならない人」は、眼科医の守備範囲から外れることになる。この図式は、基本的に今日も同じである。しかし、近年は医学と福祉、リハビリの連携を意識する眼科医も確実に増えている。「ロービジョンケア」という語も広く用いられるようになった。

これまで、人間は「見える/見えない」に二分されてきたが、じつはその間には多種多様な「見え方」の人が分布している。遠視・近視・乱視、そして弱視など、人の見え方は、まさに十人十色である。僕自身はさまざまな見え方を経験し、最終的に全盲にたどり着いた。元来、全盲者は視覚的に明と暗を識別することができない。いや、むしろ全盲とは視覚に惑わされない生き方、近代的な明と暗の相剋(そうこく)から解き放たれる自由な状態というべきだろうか。

一般に、失明とは「見える」から「見えない」への転落と考えられがちだが、見え方のゆるやかな変更・移行と定義する方が実態に即している。「私たち」(見える人=健常者)・「彼ら」(見えない人=障害者)は、二項対立の存在ではない。「私たち」と「彼ら」の住む世界は地続きであり、両者の間には多彩な見え方のグラデーションが広がっている。高齢化社会の到来に伴い、人の見え方は今後ますます多様化していくのは間違いない。地続きの認識が定着すれば、障害に対する偏見も是正されるだろう。

見え方の多様性を尊重することで、事物の見方も変わっていく。文字どおり「色々な見方」を味方にした人間は、強くて柔軟な思考力を持つ。繰り返しになるが、眼科医の仕事は「障害者を健常者化すること」のみではない。さまざまな見方・見え方をありのままに受け入れる心構えを育む。そんな眼科医の新たな役割は、則天去私の理念にも通じる。両者の意外な共通点に気づいたのは、僕にとってささやかな発見だった。漱石の『明暗』を読みながら、あらためて僕はロービジョンケアの現状と課題を整理した。

間島秀徳「Kinesis No.743(dragon vein)」に大きく手を広げて触れる。

さまざまな人の「触れて感じる」作品鑑賞から、新たな対話が生まれる。

■盲学校で獲得した「点字力」

次に、僕自身の得暗体験を紹介しよう。13歳で失明した僕は、できるはずのことができなくなり、大いに戸惑った。もっとも大きな変化は歩くことである。人間は無意識のうちに目で安全を確認し、前へ進む。この確認ができなくなった僕は、当然よく壁にぶつかり、通学路で立ち往生する。視覚に頼らずに歩くためには、触覚・聴覚をフル活用しなければならない。13年間親しんできた視覚依存型の「生き方=行き方」(way of life)は、徐々に非視覚型へシフトしていった。

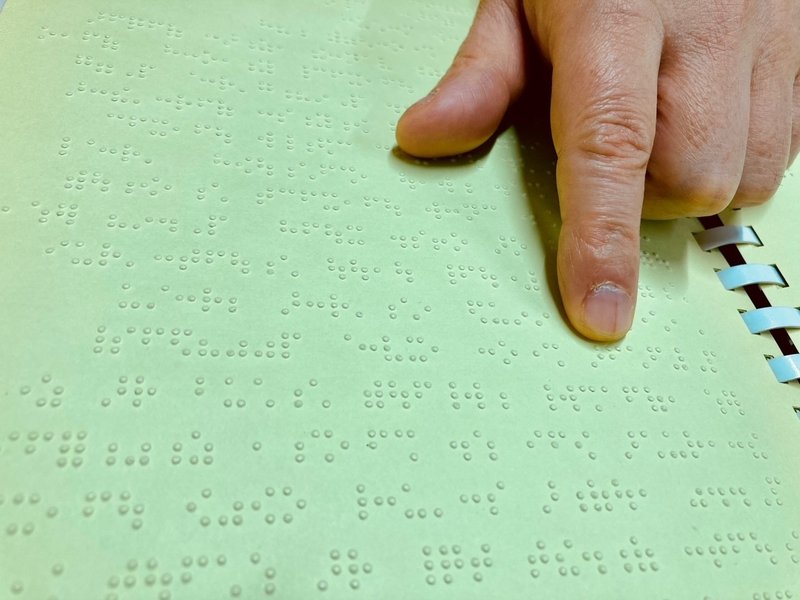

僕が触覚・聴覚依存型の「生き方=行き方」を身につける上で自信となったのが点字の習得である。初めて点字の凸点に触れた際、「こんなブツブツ、読めるわけがない」と感じた。だが、盲学校では点字の教科書を触読しなければ、授業に参加することができない。僕の周囲では、同級生たちがすらすら点字を読んでいる。「あいつにできるなら、俺だって……」。僕はぶつぶつ文句を言いながら、連続する凸点を指先で追った。

原本(高柳光寿、竹内理三・共編『角川日本史辞典』)はハンディサイズの辞典だが、

それを点字にすると、電話帳のような冊子が99冊(本棚4段分)となる。

今日では視覚障害者もインターネットでさまざまな辞典を自由に検索できるが、

30年前は大学で日本史を専攻する上で、この点字辞典が大いに役立った。

現在、この辞典を使うことはほとんどないが、

貴重な史料として、学生時代の思い出とともに大切に保管している。

そのうちに、ランダムに並んでいる凸点は僕の頭の中で明確な形を作り、文字が単語、文となっていく。「読めたぞ!」という喜び、眠っていた感覚が開く興奮が指先から全身に広がった。「点字=さわる文字」との出合いを介して、失明後、ようやく僕は「できない」を「できる」に変換することに成功した。「できない」が続く苦境の中で、新しく「できる」ことを開拓した僕は、触覚・聴覚依存型の「生き方=行き方」の可能性を追求するスタートラインに立った。これが僕の失明得暗の原体験である。

余談になるが、昨今、各地の盲学校の名称が「視覚特別支援学校」に変更されている。この名称変更の背後には、特殊教育から特別支援教育への転換という文科省の方針がある。たしかに、「盲」という言葉に抵抗感を抱く当事者も多い。しかし、僕は「視覚特別支援」という用語に強い違和感を持つ。視覚支援とは失明の克服、足りない部分を補うというスタンスを示している。

盲学校の名前を変えるならば、「触覚・聴覚支援学校」とすべきではないか。触覚・聴覚支援学校とは、教育目標が非視覚型の「生き方=行き方」の獲得であることを明示(いや、暗示?)する名称といえる。名は体を表すというが、視覚特別支援学校の名称の普及・定着によって、失明得暗の分断(失明の強調、得暗の忘却)がさらに加速してしまうことが懸念される。旧聾学校、旧養護学校などを含め、21世紀の特別支援学校が「支援する人=健常者」「支援される人=障害者」の二項対立を助長してはなるまい。

点字に話を戻そう。点字の特徴は、以下の2点に要約できる。「少ない材料から多くを生み出すしたたかな創造力」「常識にとらわれないしなやかな発想力」。この二つを合わせて、僕は「点字力」と呼んでいる。ルイ・ブライユはわずか6個の点の組み合わせでアルファベット、数字、さまざまな記号を書き表す方法を考案した。6点点字が日本に導入され、五十音への翻案が確定するのが1890年である。今日でも日本語点字は表音式で、発音どおりに書くことが原則とされている。「僕は東京から京都へ引っ越した」は、点字では「ぼくわ□とーきょーから□きょーとえ□ひっこした」となる(点字は文節ごとにスペースを入れて分かち書きする)。触覚文字である点字が、じつは聴覚依存型の「生き方=行き方」を内包していることは興味深い。

点字が汎用化する以前、欧米、日本の視覚障害教育の現場では「浮き出し文字」(凸字)が使われていた。アルファベットにしても、漢字にしても、視覚文字は複雑な線で構成されている。木・紙・金属などを用いて、視覚文字をさわってわかるように工夫したのが浮き出し文字である。浮き出し文字を読み書きするには時間がかかるが、ルイ・ブライユ以前の盲学校では、「視覚障害者も健常者と同じ文字を使用すべきだ」という常識が支配的だった。この常識を覆したのがルイ・ブライユである。「触覚には線よりも点の方が適している」という信念に基づき、彼は実証実験を積み重ねて、ついに究極の「さわる文字」を編み出した。

(まんが:新井隆広、ストーリー協力:広瀬浩二郎、監修:大内進/小学館)。

ブライユのドラマチックな生涯を追いながら、

功績を子ども読者にもわかりやすく紹介する。

最近はICT(情報通信技術)の進展により、視覚障害者のパソコン、スマホ利用が一般化している。視覚障害者の「点字離れ」が進み、多くの中途失明者は点字を用いずに、パソコン、スマホで情報入手・発信するようになった。だが、「点字力」は視覚障害者の「生き方=行き方」の根幹である。失明後、僕自身が視覚障害者としてのアイデンティティを形成する過程において、点字が果たした役割はきわめて大きい。視覚障害の有無に関係なく、点字に込められた創造力と発想力は、閉塞した現代社会を改変するヒントを万人に与えてくれる。僕は、21世紀の盲学校が「点字力」の拠点として再評価されることを願っている。そのためにも、「私的点字論」、または「点字的私論」を書き続けていきたい。

++++++++++++++

広瀬さんの連載は全3回です。②はこちら、③はこちらからお読みいただけます。

++++++++++++++

*広瀬浩二郎さんの本

*『ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑』(ポプラ社)