マンガワールド②現代マンガへの道 -人類の絵の歴史-

はじめまして。こんにちは。近々「閃光のハサウェイ」を観覧することを楽しみにしているライトなマンガファンのGプレッソです。

いつか描き手としてマンガ表現を駆け抜けてみたいと構想しています。

が、作品作りは相変わらず『カメの歩み』でのろのろとマイペースで

進めております。

さて、今回の『Gプレッソのマンガワールド②』におきましては、

『現代マンガへの道-人類の絵の歴史-』と題しまして、人類がどのように『絵』と関わってきたのかについて、ワタシなりにピンときたこと、気になっていることなどをライトにまとめていきたいと思います。

「『絵』とはどこからやってきたのか?」「マンガ的な表現はどこから始まってきたのか?」などをテーマに、独断と推測と空想を交えながら(といいましてもキュレーション的に資料を読んだり一応の表立った客観性は追究していきたいと思っています)綴ってみたいと思います。

曖昧で未知の部分が多い分野なので、いろいろな意味で「答え」があるわけではなく、結果的には「問い」を提出することに留まっているのかもしれません。そこのところを広い心でご了承願えればと思います。

目次

はじめに『マンガ』とは何か?

マンガ的読み物の呼称

マンガとは「絵」

A最古の『絵』はどこにある?

B 最古級の洞窟壁画群&ロックアート&洞窟戯画

インターミッションⅠ

『絵』は何のために描かれるのか?

インターミッションⅡ

絵の種類エトセトラ

C 絵文字から~「文字」「書」へ

D文明の中の絵

E 宗教美術としての絵の時代

F 紙の流通-絵の水準が上がる-

素描画 ルネサンス絵画

コーヒーブレイクⅠ

『絵』に関係する技術/『絵』の道具/『コピー』の歴史

G 自己表現としての『絵』のスタート

『絵』ワールドの拡がり

謎絵~トリック絵~抽象絵画~アールブリュット~諷刺絵~ユーモア絵etc

H 現代マンガへのバトン

I 歴史の中のマンガ表現

J絵物語から吹き出しマンガへ

はじめに『マンガ』とは何か?

「マンガ」とは何でしょうか。漫画を読む全てのヒトそれぞれにそれぞれの定義があると思われますが、今回「マンガワールド」の記事を書いていくにあたり、ワタシにとっての「マンガ」とはどういうものであっただろうか?ということも確認しておきたいと思いました。

マンガ的読み物の呼称

『マンガ的読み物』においては、古来より

絵巻物 絵物語 戯画 紙芝居 漫画 まんが マンガ MANGA 萬画 劇画 連環画 らくがきマンガ パネルマンガ コミグラフィック

バンドデシネ(BD)コミックストリップ パンチ画

カートゥーン カリカチュア サイレントマンガ 影絵マンガ 写真マンガ

アメリカンコミック グラフィックノベル イストリエタ

ウェブトゥーン トゥーンエッセイ 動画漫画 モーションコミック

電子コミック ・・・

世界的に様々な呼称があり、歴史的に内容や形式など含め、それぞれの定義的なものも異なってはいると思いますが、ここではひとまず、『マンガ』というワードにまとめていきたいと思います。

※究極的には、それぞれ各人が「自分自身がマンガだと思えるものが『マンガ(あるいはマンガ風)』である」という解釈でいいのだと、ワタシ自身も緩く思っております。

『マンガ』とは「絵」である

「マンガ」に欠かせないのは『絵』であることに今更ながら気づきました。

また、ヒトと『マンガ』とのつながりから

・人間は「マンガ」を描く、かつ「マンガ」を楽しむことができる(おそらく)唯一の動物である。ーことも確認しておきたいと思います。

そして、ワタシにとって『マンガ』は

・空想生活への入り口

・好奇心を満たしてくれ(得)る高度な視覚的コンテンツ

・シビアな現実を一時忘れさせてくれるサプリメント(活力)

・少しばかりの息抜き(カフェタイム)

・学びや秘密への扉(世界理解)

・日々を生きるモチベーションを与えてくれるもの(作品によっては)

・哲学書そのもの(作品によっては)

etc,etc・・・『マンガ』からは様々なギフトを受け取ってきた感じがあります。

※『絵』や『宇宙・地球の歴史』などの推定年代について

今回の記事で掲載しております幾つもの参考書籍等よりの模写による図像の推定年代は、書籍やサイトにより(諸処の学者や研究者の見解によって幅があり色々な説があるようで)まちまちなので、おおよそそのくらいの年代であるとの仮定の解釈により暫定的に掲載しています。

基本あまりに古代の年代特定などは、どれほど測定方法が進歩してゆくのだとしても、もどかしくもおそらく永遠にブラックボックスの領域なのだとも思えます。

また、いわゆる古代の洞窟絵画やロックアートからの模写掲載『絵』に関しましては、無数のモチーフがある中から、有名どころやピンときたものを抜きだしチョイスしているに過ぎませんことをお断りしておきます。

何千~何万とある絵の中からの、ほんの1点に過ぎません。

それでは、ここからが、「マンガワールド②」の本題となります。

A 最古の絵はどこにある?

洞窟壁画が最古なわけはない(はず・・・)

本当かどうかは確かめようもなく、けれどもすべて冗談であるとも言い切れないという鵺のような曖昧な立場から、ワタシたちの暮らす現宇宙は「138億年」ほどの歴史があるとされています。仮にでも、そのことをベースとして考えていこうと思います。

太陽系、地球(「46億年前」という暫定←本当かなあ・・・?)が誕生し、38億年前に生命が誕生し、以来、多様性を伴いながら進化し続け、700万年前頃二足歩行の猿人が歩き始め、40万年前頃、現生人類の祖であるホモ・サピエンスが現れた。―とざっくり仮定しておきます。

さて、その間、いわゆるサムシンググレート(メタ的な仮想超越存在)的な存在がいたとするなら、宇宙の始まりを、きっと『絵(映像)』として捉えていたような気がします。そのようなメタ存在が、ダイナミックかつ美しい「宇宙絵巻物語」を眺めていた読者であったのでしょう。

そのようなシュールな空想を絡めつつ、日々の暮らしの中で、リアルな体感としては感じられないとしても、プレートテクトニクスという本当があり、その年数(年代)等はさておいても、地球上の大陸が移動し続けている、というのは確実なようです。

バールバラ超大陸から始まり、ウル大陸、ヌーナ大陸、ロディニア超大陸、パノティア超大陸、そして3億年ほど前のおなじみ超大陸パンゲアが分裂して散分してよりの、現在の世界地図。

どうも地球上の大陸は、長い歴史の中で何度も集合-離散を繰り返してきたことは本当のようです。そして、都度都度起こってきた地球規模の火山活動や気候変動など含め、世界中の土地の環境は、浮かんだり(海底よりの浮上)、沈んだり(水没)、衝突し盛り上がったり、潜り込んだり、・・・を繰り返してきたのでしょう。

とすれば、例えば現在のサハラ砂漠が水の豊かな土地であったこともおそらくは普通に事実なのでしょう。

さらには、現存人類以前の「先人類」的な存在が地球上にいたのかもしれないというSF・マンガチックな空想も絡めつつ、そのような事実から推察できるのは、現在地球上で確認できる最古クラスの数万年来の洞窟壁画よりも、さらに遡ること古き『絵』の存在は、

①砂漠の砂の下に ②海の底に(深海含め)

③地上の地下深くに ④世界中の山の中(山腹地中)に

⑤氷河の中に ⑥未踏の森林(21世紀の現在でも)の中に本当の意味での『最古の絵(たち)』は埋もれているのかもしれません。

—以上の可能性を前提に、以下、 現状言われている限りの『人類の「絵」』の歴史を概観していければと思います。

B 最古級の洞窟壁画群&ロックアート&洞窟戯画

最古級の洞窟壁画群-それは世界中で同時多発的に?-

洞窟壁画やロックアート(岩壁画)は、世界中で散見されるようです。

かつてワタシ自身も書籍などで積極的に調べてみるまでは、美術の本などによく掲載されるラスコー壁画(フランス)やアルタミラ洞窟壁画(スペイン)というワードを耳にする程度でした。しかし、太古の人類は世界中に広がっていたわけであり、「絵・画・像を描く行為」はヒトあるところどこででも開始されてきたようです。

※幾つかの地域のロックアートに関しましては、長い期間をかけて描き継ぎが行われてきての現在でもあるようです。

インターミッションⅠ

『絵』は何のために描かれるのか?

現在であれば、

・情熱を表出したい(芸術は爆発だ)

・生活の糧として(職業絵師)

・教育課程として図工や美術の時間があるから(授業の時間)

・休み時間のお楽しみ(授業中の暇つぶしなど含む)

・描かずにはいられない(描写マニア・フリーク)

・毎日の日課・日々のたしなみ(ルーティン)

・リフレッシュのためのレクリエーション(心の洗濯)

etcetc・・・

とにかくも描く人それぞれの動機でもって、日々世界中で『絵』は絵描かれているでしょう。

太古のヒトたちであれば、呪術上の目的や祈りなどの意味、いろいろ動機があると言われてもいますが、ひょっとして余暇活動(趣味)目的の線も無きにしもあらず(数人くらいはそんな意図で絵描いていたヒトもきっといると思います)と想像すると、太古の名も無き誰かさんへも親近感が沸々と湧いてきます。

現在も昔も、絵描かれる目的はそれぞれとして、『絵そのもの』の大目的は

『人間のコミュニケーションのツールとして描かれている』というのが基本線といえるのでしょうか。

※もちろん、外部へのコミュニケーションを本当の意味でまるで求めず、ただただひたすらに独り描き続ける達人・仙人のような絵師もいることは想像できますが、その場合でも、「自身との(あるいは大いなる何かとの)コミュニケーション」は成立しているのかなあ、とも思えます。

インターミッションⅡ

絵の種類エトセトラ

『人類社会のコミュニケーションの方法の一つである「視覚的手段」としての『絵』』

歴史の流れの中で、どのようなものが『絵』といえる

-絵とされてきた-のでしょうか?

ひとまず箇条書きに記してみたいと思います。

※さらにいい分け方が閃いたら随時更新してみたいと考えています。

A洞窟画&ロックアート(岩壁画)

B人工的建築物に刻まれた絵(レリーフ(浮彫)など含め)

C紙に描かれた絵 ※パピルス、羊皮紙、竹、木、など様々支持体含む

D額縁に収められたタブロー絵画

E版画絵(複製画・印刷画-プリント画)

Fモバイルアート的絵(はんこやマグカップや仮面やetc含め)

G写真絵(カメラで撮像されたもの-フィルム-デジタル-)

H映像絵(動く絵 アニメーションや投影映画なども含め)

I デジタル絵

Jイマジナル絵(中空に描いた絵、脳内スクリーン想像絵、など含む)

K立体絵 ここが今回迷うポイントです。→(記事の最後に記載)

「絵の歴史」を続けようと思います。

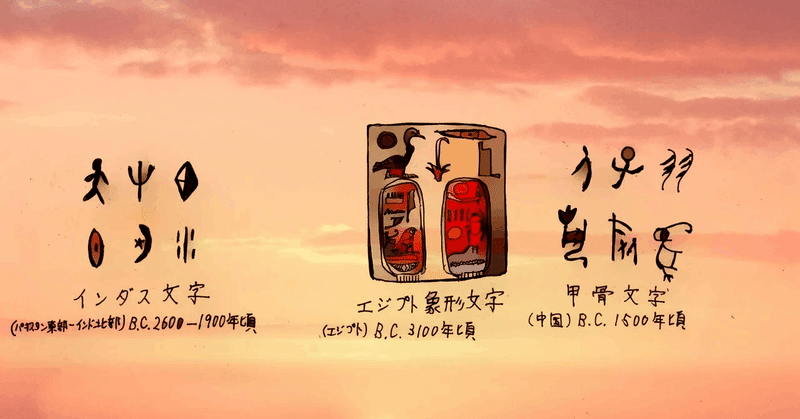

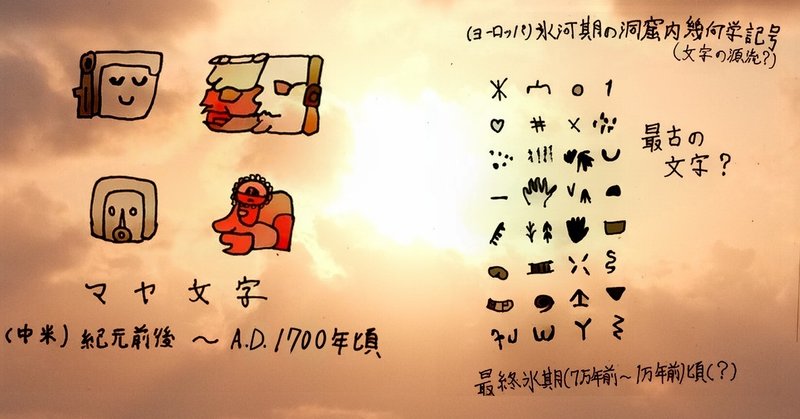

C 絵文字から~「文字」「書」へ

さて、何らかのコミュニケーションの産物として、図像や絵(象形絵)が絵描かれてきた中で、主に集団内において、より明確に、かつ素早く効率的に他者に「意思・意図」を伝えよう・共有しようとするチャレンジとして、人類に「文字」の季節がやってきたのだと思います。

※絵文字や象形文字は当然ですが、ここでは記号的な文字もやはり「絵」であると捉えていこうと思います。

「『絵文字(文字的な絵)』」と「『文字』という絵」が発明された

世界の文字エトセトラ-一部ー

古代文字

エジプト象形文字(ヒエログリフ)

メソポタミア 絵文字&楔形文字

インダス文字 ピクトグラム的(?)

中国最古の象形文字 甲骨文字(漢字の起源)

中米 マヤ文字 絵文字的

イースター島 ロンゴロンゴ

最古の文字候補

その他 世界中で

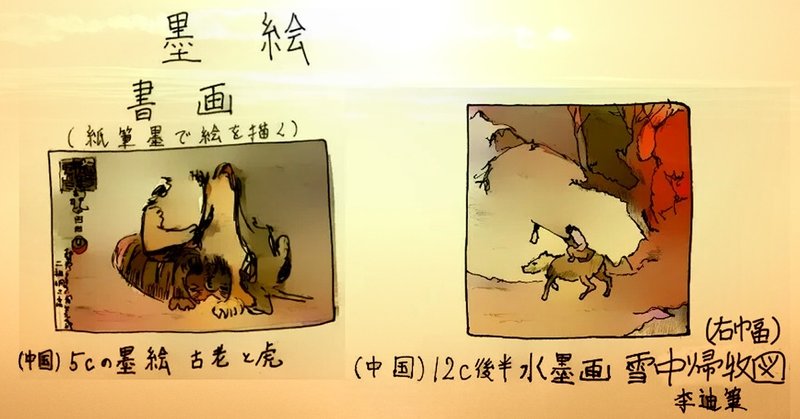

文字から『書』という芸術絵

・中国ー東洋 書道 書画

・アラビア書道

・カリグラフィー(幅広い地域それぞれの文字言語で)

D文明の中の絵

人類が「文明」の季節を迎え、5000年ほど前「都市革命」が起きて以来、

世界中の諸処の地域社会においては、たとえば建築物(神殿や都市やモニュメントetc)の壁などに浮彫(レリーフ)として『絵』が描かれて-刻まれて-いきました。

また、印章(ハンコ)などの携帯できるガジェットにも『絵』が使用されています。

そして、世界中の民族の伝統の中で彫られてきた仮面からも『絵』の香りが漂ってくるようです。

ハンコの印面には幾何学文様や文字や動物の絵などが彫られていて、古代においても身分や所有の証明や契約の証などに使用されていたようです。いつかワタシも「消しゴムハンコ」づくりにチャレンジしてみたいです。

仮面の魅力は計り知れず、大阪万博記念公園「国立民族学博物館」の収集資料は、眺めていると『各々なぜこのような造形(絵像)なのだろうか?』と時間の経過を忘れてしまいそうになるほどに夢中になれます。

E 宗教美術としての絵の時代

ヨーロッパ世界

いわゆる油絵具が実用化される以前の「絵」で、「写実的描写」にはこだわっていないように見られる中世絵画ですが、その絵画をみつめてみると、もしかするとマンガ的表現に近い(多少のデフォルメ―ション的・抽象的絵という意味で)絵なのかもしれない-とも思えます。

また、装飾的絵柄も、洗練されたデザインが素晴らしい繊細さだなあ、とため息がでます。

キリスト教ー宗教画・ステンドグラス

イスラム世界ーアラベスク 幾何学的紋様 幾何学模様 美術性

東洋世界

仏画 曼荼羅 墨絵 水墨画

簡素な墨絵は西洋的なフルカラーと対照的で、「簡素の美」を追求しているようで染み入るものがあります。

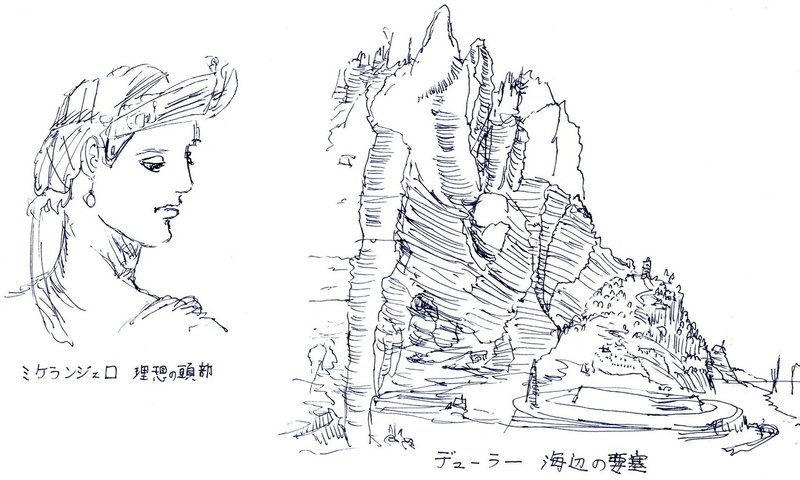

F 紙の流通

-絵の水準が上がる-

素描画

ルネサンスの夜明けに絵描かれた「素描画」は、もう現代マンガに通ずる「下書き」そのものとも見える感じがします。

ルネサンス絵画

透視図法が整理され、油彩画が始まり、写実性に価値が置かれた

いわゆるルネサンス期の絵画は、現在眺めても「芸術性」が高いなあ、と感じざるを得ません。アナログの手描きによる写真のような仕上がり具合は、とてつもない研究と修練の賜物であり、当時の絵描き師たちへもリスペクト100%です。

この時期に絵画技法の研究が進んだ一つの要因として、中国発の「紙」が1000年かけて、一気に流通し始め、「絵描きし師たち」は、お手軽にデッサンしたり実験らくがきができるようになったーという事情もあるようです。

現在のインターネット時代の中で「動画サイト」が爆発的に普及して、「有志の絵師さん先生方のお絵描き講座」が無償でお手軽に閲覧・学習し放題な現状に、どこか似ている気がします。

また、今回の記事で使用しているお絵描きソフトの『自動彩色機能』などAIテクノロジーの進歩も含め、いろいろな意味で、現代は、やはり「絵画」の歴史の中において『デジタルルネサンス』時代とも言えるのかもしれません。

※ワタシ個人はルネサンス絵画含め西洋絵画に関しては『本物(オリジナル)に触れた経験は数少ないです。国内で開催されてきた美術展での限られた観覧や、学生期の「美学史・美術論」講義のスライドや、「美術系書籍」によるものや、「美術展絵画集」や、「大塚国際美術館での陶板複製(どうやって作ったの?と疑問符・感嘆符が何十個も付きそうなあの超ハイレベルな)」の西洋名画をみたことがあるくらいです。

コーヒーブレイク

ここで技術的な観点からの『絵』にまつわるエトセトラを箇条書きで記しておきたいと思います。

『絵』に関係する技術

描写術

印刷術(複製術/プリント術/版画術)

写真術

映写術

記録術(保存術)

デジタル術

クラウド術

AI活用術

また、『絵(絵描くこと)』に関する、欠かせないであろう道具をひとまずまとめて記しておきたいと思います。

※新しい発見や抜けに気づいたら後々に追加していこうと思います

『絵』の道具

キャンバスー筆記具ーインクー

『絵』描くための3点セットー筆・インク・キャンバスー

筆-筆記具-

手指 石 竹 植物の枝 動物の毛

ペン 葦の尖筆 葦ペン ガラスペン 羽ペン 万年筆 ボールペン

鉛筆(筆・インクセット) シャープペン

デジタルタッチペン

その他、筆になり得る全てのオブジェクト

インク

動物の脂肪や尿や天然顔料を混ぜたもの

樹液 墨

絵具 テンペラ 水彩 油絵具 アクリル

インク 墨汁型 ブルーブラック 染料(色)インク

顔料インク 粉状インク(トナー)

デジタル上明滅色彩具???(何と銘打てばいいか迷い中です)

その他、インクになり得る全てのオブジェクト

キャンバス-被描画存在-(書写素材・筆写材料・支持体・基底材・製本材料)

岩壁(洞窟内・地上の岩壁・石ころ等)

道端の砂 海岸の砂浜 中空 空中

脳内スクリーンキャンバス

獣骨・亀の甲羅 粘土板 人体(ボディペインティング)

木簡 竹簡 パピルス(パピルス草)羊皮紙(動物の皮)

画布(カンバス)

紙(植物繊維)-中国発実用的な紙-

パルプ紙 和紙 洋紙 インディアンペーパー ストーンペーパー

デジタルスクリーン(液晶パネルなど含め)

その他、描け得る全てのオブジェクト

コピー(複製)の歴史 版-印刷-出版

『絵』を表現するにあたり、ざっくり

①手描き(支持体への直描き-モザイク画・コラージュ画など含め-)か

②版画(元となる版を作成し紙(など)に印刷する-複製する-)か

ーの2つの方法がありますが、『絵』に関わる複製(コピー)に関するエトセトラもざっくり記載しておこうと思います。一つ一つ肉筆手描きの時代からどのように発展していったのでしょうか。

『絵』に関する印刷技術の発展の歴史

※「印刷」の元祖として始まりは古代文明のハンコに遡れそうです。

円筒型印章(ハンコ)-ボタン型スタンプ印章(ハンコ)

版画の歴史 ※版画(画像転写表現絵画)-印刷画・プリント画-

木版(木版画)

銅版(銅版画-腐蝕銅版画エッチング)

石版(石版画-リトグラフ) 19世紀(発明は18世紀末)

シルクスクリーン(孔版画)

オフセット印刷

※図版・図像の写真やイラストのデジタル化加工システムや

デジタルプリンター技術の進展

デジタル印刷(デジタル版画・ジークレー版画)※実質は無限複製可

※3Dプリンタなど含めコピー機最前線に関してはまだまだ理解不足です・・。

↑版画と言えば、一番身近な感じがする「木版画」

近年では色版画やスチレン版画など、初等教育で行われる様々な「版画」や篆刻作り、消しゴムハンコ作りなども楽しそうです。

メインディッシュ

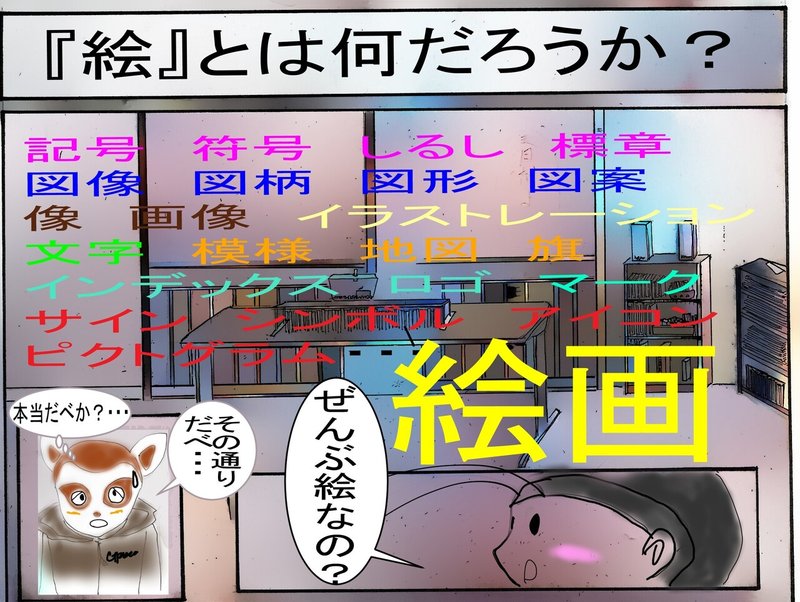

『絵』とは何か?

さて、ここまで、『絵』『絵』『絵』・・・と『絵』というワードをさらっと綴ってきましたが、実質、何が『絵』と言えるのでしょうか?

現在の所、ワタシが漠然と思っていることを絵イラストとしてまとめてみました。皆さまにとって『絵』はどのようなものでしょうか?

『絵』のテーマや内容のジャンル

次に「人類の『絵』」の内容として、古今どのようなテーマが生じてきているのでしょうか。箇条書きで思いつくものを列挙していきたいと思います。

・落書き絵(目的をもたないラクガキ絵画)

・祈りの洞窟絵画(動機は不明だけれど暫定的に「祈り」としておく)

・宗教美術的絵画

(当時代各社会において各信仰的な意味合いで描かれた図像や絵)

・当世時代文化・風俗絵画

(その時代時代・土地土地の生活を描いた絵)浮世絵など

・物語絵画(能動的なテーマ・ストーリーのある絵)

・風刺絵画(当世世界・社会の在り方への問いを提示するような絵)

・汎庶民的商業絵画(現在の汎流通的な主に商業目的に適っている絵)

・趣味絵(ラクガキ含め個人個人の動機でもって目的も様々に描かれる絵)

『絵』の画題

さらに、「『絵』の画題」としては、古今、どのようなアプローチから絵描かれてきたのでしょうか。これも箇条書きで思いつくものを列挙してみたいと思います。

・図像・記号(何らかのシンボル)

・モノの形そのもの 動物画 静物画

・肖像画 風景画 建築画 歴史画 宗教画

・人物画 武者絵 美人画 役者絵 似顔絵 名所絵

・戯画 漫画

・無機物画 空間画 現象画 抽象画 空想画

etc,etc, 画題は多岐にわたる

再び『「絵描く」目的・モチベーション』とは?

人類は「絵」を何のために絵描いてきたのでしょうか。

個々それぞれの目的があることは前提として、抽出してまとめてみれば、

・観せる(見せる)こと

・伝えること

・残す(保存する)こと

・捧げること

・存在証明(情熱の昇華)

・何となく(理由はない)・・・ etc,etcでしょうか。

誰のために?何のために?

『誰のタメ?何のタメ?』バンプオブチキンの楽曲「ハルジオン」の中にも登場するフレーズですが、「絵」を描く動機も、最終的にはやはりこの究極の問いの一つと向き合わなければならないのでしょうか?

思うところはいろいろありますが、肝心なのは、

『自分は(絵描くとすれば)何のために?』という動機だとも思えます。

ワタシがもしこの先、まじめに「絵描く」ということを実践・チャレンジするなら、目的として設定する一つの答えは2018年頃に1つの解答が出ました。それは、やがて⑫の記事で掲載してみようと思います。

G 自己表現としての「絵」が始まる

さて、ヒトの社会において、「絵」は長い間、王侯・貴族層や宗教的権力層に依頼され『絵師』が描く-という制作過程が一般的なようでした。

もちろん、依頼が無くとも、描くことが好きなヒトは、どの時代においても、誰に頼まれなくともラクガキや誰に見せるでもない絵作品作りに勤しんでいただろうことも想像できます。

紙が一般的に普及した近代以降、お手軽に「自己表現」としての絵作りが楽しめる時代が訪れての今日、という事情なのでしょう。誰に気兼ねするわけでもなく、お手軽に「お絵描き」が出来る現代という時代は、「絵描き好き」のヒトにとっては幸福な時代ともいえるのでしょうか。

2021年初夏現在、現実生活は、何やらわけのわからない暗雲立ち込める世界に対峙しながらの、決して心穏やかではない日々を過ごしている現実もありますが、「絵」や「マンガ」や「音楽」や「珈琲」などを支えにして、どうにか『平静を装って』少しずつでも前向きに歩んでいきたいなと思う今日この頃です。

芳醇な「絵」の世界ー絵ワールドの豊穣ー

謎絵 風刺・ユーモア絵 遊び絵 トリック絵

らくがき絵 枕絵 アール・ブリュット

抽象画 細密画 コラージュ絵etc,etc・・・

この世界には、どうしても気になってしまう『絵』が溢れに溢れています。

以下、いくつかトピックを掲載してみたいと思います。

謎絵

謎の絵といえば、たとえばペルーの「ナスカの地上絵」ですが、世界中でまだまだこれからも『謎な絵』が発見または制作され続けていくのでしょう。

らくがき絵

日本であれば有名どころの法隆寺のらくがき 唐招提寺のらくがき↓

遊び絵 トリック絵

抽象絵画系統

何をもって「抽象」の範囲とするかは、やはりヒトそれぞれと思いますが、

ワタシは、2018年の春に『オットー・ネーベル展(京都文化博物館)』を訪れてみた際、ネーベルやカンディンスキーやパウル・クレーの絵の原画を初めて眺めた時に、『絵』に関しての革命的な何か-マンガへ通ずる可能性の意味も含め-を感じ、会心の衝撃(ドラクエ風)を受けとても興奮しました。「『絵』はどこまでも『自由』なのだな」、と魂レボリューションのレベルで本当に感激したのです。

アール・ブリュット(アウトサイダー・アート/生の芸術)

さて、「絵」に国境はなく、あらゆる属性もネームバリューも関係ありません。表現することに上手-下手も関係ありません。(と思っています)

もちろん、技術の極北へ向かい修練を積み上げた果てに生み出された成果の芸術的・美術的到達点的な『絵』を眺めることも大好きで、そこを目指すす「絵師」さん「画家」さん「イラストレーター」さん「絵本作家」さん「マンガ家」先生たちの作品を読むことも至福の楽しみです。

一方で、最終的には、『絵描くこと』は『「共感」が得られる(できる)かー「共有」でき得るか』ーが一番大切なアスペクトだとも思っています。

ブルージャイアントで、たまたま出逢ったサックスがものすごくヘタなおじさんに対して、主人公の大が「でもなんか楽器と合っている・・・」と前向きに感じたような、そんなスタンスに似ている気がします。

これまで幾度かいわゆる「アール・ブリュット」作品との出会いを重ねる中で、フラットな視点から、その熱量と自由さには、ワタシ自身もやはり憧れを抱いてしまう瞬間がありました。

「眺めていると『なぜかぐっとくるな・・・』」と思える『絵』との出会いを楽しみに、これからも『絵ワールド』を探訪していきたいと思います。

この感覚は、聖人君子的優等生的な意味では全くなく、単純に

・『見たことのないものを観たい』

・『新しい何かに出逢いたい』

・『感激(衝撃)に出会いたい』-という好奇心なのだと思えます。

風刺・ユーモア絵

風刺絵(諷刺画)に関しましては、現代のマンガ表現の原点の一つともなっているという理解のもと、次回の③の記事に組み込んで綴ってみたいと思います。

H 現代的マンガへのバトン

さて、風刺絵の時代を引き継ぎつつ、印刷・出版文化の進展も伴い、

「マンガ」が描かれる土壌が育っていきました。

ここからは、次回③のテーマともかぶってきますが、ざっくりと提示していきたいと思います。

現代的な「マンガ」のスタートはいつ頃からなのでしょうか。

各人各様様々な視座があることは、やはり当為のこととしまして、

いわれるように、

・鳥獣戯画

・北斎漫画

※北斎漫画の「漫画」とは「漫然として描いた画」と言う意味で現代マンガの「漫画」という意味合いとは少し異なっているようです

・ローアンの時祷書(フランス)の吹き出し的表現 15世紀

・アームド・ヒーローズ(イギリス) 1803年 吹き出しのある風刺画

・M.ヴィユ・ボワ(スイス)ロドルフテプフェール1837年(1827年肉筆バージョン)

・マックスとモーリッツ(ドイツ)1865年 絵本

・イエローキッド(アメリカ)1895年

・イギリス新聞マンガ

・北澤楽天 岡本一平

etc.etc・・・

現代へのマンガにつながる作品が、相互に影響を受けつつ与えつつ、西に東に散見されるようです

I 歴史の中のマンガ的表現

マンガ的だなと思える(思えた)

歴史的遺産のエトセトラ

J 絵物語から吹き出しマンガへ

形式・内容・表現方法&キャラクターetc紡がれてきた「絵」の歴史・・・

本当の起源がどこにあるのであれ、世界中の誰であれ、先人たちのアイデアからインスピレーションを受け継ぎつつの今日の「現代マンガ」。

いずれにしろ、とある時期に、世界の地域・地域で同時進行的に魅力的な絵とストーリーを描いて楽しませてくれる「漫画家」というプロフェッショナルなヒトたちが出現してきたーという事情だと思います。

現代は、多くの世界で気軽に「マンガ」が楽しめる時代がやってきました。こと日本においても、「漫画」の週刊化・コミック化が開始されて久しく、社会の隅々まで「漫画」は行き渡っており、基本的には、能動的に『読もう・読みたい』と思えばお手軽に手に取れる(デジタル読書も含め)時代です。願わくば、読み手-描き手どちらの観点からも、この『マンガ』に優しい時代が続いていただきたい、と祈るばかりです。

—という形で、

今回の『マンガワールド②現代マンガへの道-人類の絵の歴史ー』の記事を終えたいと思います。

「立体絵」という観点に関して、記事の最後に綴りたかったのですが、冗長になりそうなので、他の記事の機会に回したいと思います。

※端的に『「立体物」も『絵』と言えるのでは??』というややこしい問い・疑問なのですが、次回以降のどこかでかいてみようと思います。

次回予告

今回の『絵の歴史』におきまして、現代マンガへとつながる場所までざっくり解釈してきました。次回は、いよいよ「現代マンガ」の歴史をざっくりと振りかえるなかで(といってもワタシが知っている範囲でしか綴れませんが)、ワタシ自身の個人的マンガ読書経験と現時点でのマンガ地図をまとめていきたいと思います。

『現代マンガの歴史』に興味のある皆様におかれましては、ぜひお時間のある時にでも訪れてみてください。また「マンガに興味のある」お知り合いなどに、この「マンガワールド」の記事をシェアしていただければ、なお嬉しい限りです。よろしくお願いします。

マンガワールドはワールドそのもの

今回の記事には、幾つかの参考文献からの模写イラストを掲載していますが、ワタシ自身が実物を観た経験もほんの少し混ぜてあります。

インドータージ・マハルの浮彫

カンボジアーアンコール・ワットのレリーフ

日本―大塚国際美術館のレプリカ

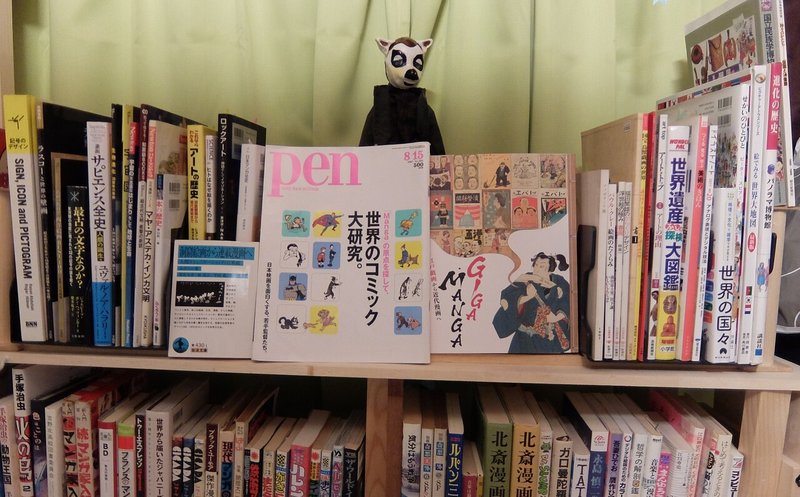

江戸戯画から近代漫画へGIGA・MANGA展覧会

etc

参考図書

『洞窟絵画から連載漫画へ』 ホグベン著

寿岳文章・林達夫・平田寛・南 博 訳 岩波文庫

『ロックアート-神話そしてイマジネーション』

粟津潔 N・A・R・A探検隊編

『ラスコーと世界の壁画』 宝島社

『版画とポスター』知識の泉15 同朋舎出版

『ヒトはなぜ絵を描くのか』芸術認知科学への招待 齋藤亜矢 岩波書店

『1000の発明・発見図鑑』

ロジャー・ブリッジマン著 小口高・鈴木良次・諸田昭夫監訳 丸善

『アイ・トリック』 種村季弘:編 遊びの百科全書 日本ブリタニカ

『世界遺産ふしぎ探検大図鑑』 小学館 増補版

『最古の文字なのか?』氷河期の洞窟に残された32の記号の謎を解く

ジェネビーブ・ボン・ペッツィンガー著 櫻井祐子訳

『進化の歴史』パノラマ博物館

ブライアン・デルフ/リチャード・プラット著 東原きよみ翻訳 講談社

『古代エジプト』古代遺跡シリーズ

『マヤ・アステカ・インカ文明』古代遺跡シリーズ

ニュートンムック ジョヴァンニ・カセッリ監修 教育者

『超古代文明 衝撃の新説』 宝島社

『国立民族学博物館 展示案内』 国立民族学博物館編集

『神々のかたち―仮面と神像展』国立民族学博物館所蔵 朝日新聞社

『MESOPOTAMIA』 メソポタミア展 1967

『国法 鳥獣戯画の世界』 山口よう??司監修 株式会社メディアソフト

『これならわかるアートの歴史』洞窟壁画から現代美術まで

ジョン・ファーマン著 野村幸弘 熊谷吉治 訳 東京書籍

『名画の教科書 西洋絵画BEST100』 監修大友義博 宝島社

『ルーヴル美術館 ヨーロッパ絵画』 EDITIONS SCALA

『オルセー美術館』 CONNAISSANCE DES ARTS

『漫画 サピエンス全史』人類の誕生編

ユヴァル・ノア・ハラリ 原案・脚本 河出書房新社

『国宝鳥獣戯画の世界』 監修山口謠司 MSムック メディアソフト

『ニッポンの浮世絵100』VOL.1 小学館ウイークリーブック

『浮世絵の極み 春画』 林美一 とんぼの本 新潮社

『SIGN,ICON and PICTOGRAM』記号のデザイン

ライアン・アブドゥラ ローゲル・ヒュープナー著 星屋雅博翻訳 BNN

『シンボルの謎を解く』クレア・ギブソン著 乙須敏紀訳 ガイアブックス

『デザインの現場』サイン&ピクトグラム特集 美術出版社

『記号・マークの大常識』村越愛策監修 ポプラ社

『ハンコの文化史』 新関欽哉著 吉川弘文館

『書Ⅰ』文部科学省検定済教科書 光村図書

『本の歴史』 樺山紘一編 図説 ふくろうの本 河出書房新社

『福田繁雄のからくりデザイン』とんぼの本 新潮社

『宇宙の不思議なはじまり そして地球と生命』

ニュートンムック Newton Press

『宇宙図』宇宙が生まれてから、あなたが生まれるまで TJムック 宝島社

『生物進化 38億年の奇跡』 TJムック 宝島社

『進化の歴史』パノラマ博物館 講談社

『世界の国々』地理×文化×雑学で今が見える

かみゆ歴史編集部編 朝日新聞出版

『世界の素描 1000の偉業』

ヴィクトリア・チャールズ クラウス・H・カール著 二玄社

『世界のコミック大研究。』Mangaの原点を探して Pen NO.204

『フランスのマンガ』 山下雅之 論創社

『BD ベー・デー』第九の芸術 古永真一 未知谷

『漫画博物誌 世界編』須山計一 番町書房

『漫画大博物館』 松本零士 日高 敏 編・著 小学館

『江戸戯画から近代漫画へ GIGA・MANGA』展覧会図録 清水勲監修

※今回の記事に関しましては、後に新発見や新たな見解が生まれたり記録が刷新されたり、また、ワタシ自身の学びが深まり、知見が広がったりなど、より分かりやすい解釈を見つけた時には、断りの上、修正やアップデートを繰り返していくことにもなると思います。

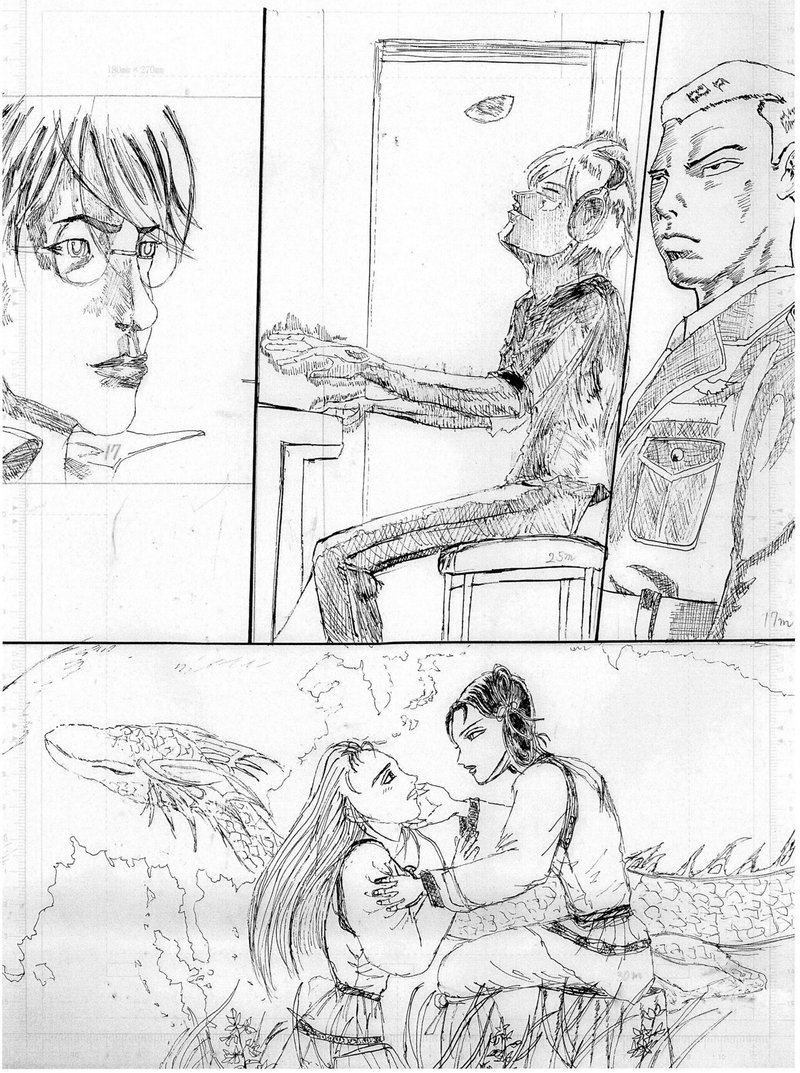

おまけ 習作原稿

↑コマ絵模写原稿-Gペンに慣れるための練習として以前に描いたもの-

『隊務スリップ』新田たつお先生 『ブルージャイアント』石塚真一先生

『医龍』原案永井明 乃木坂太郎先生 『イティハーサ』水樹和佳子先生

著者自己紹介

好きなマンガ 火の鳥 風の谷のナウシカ 進撃の巨人 14歳 風と木の詩 ビリーバット デデデデ イティ・ハーサ 銀河鉄道999 ハチミツとクローバー その他多数 好きなアニメ ガンダム逆襲のシャア 思い出ぽろぽろ 天気の子 トイストーリー レゴムービー ズートピア 竜とそばかすの姫 ザ・ファースト・スラムダンク その他多数

好きな映画 トゥルーマン・ショー ダンス・ウィズ・ウルブズグッド・ウィル・ハンティングその他多数

好きな音楽 佐野元春 スガシカオ ダイミヤモトモメンタム その他多数 好きなキャラクター チェブラーシカ スヌーピー ムーミン その他多数 好きな画家 パウルクレー ピカソ レンブラント その他多数

好きなタッチ メビウス ニコラ・ド・クレシー フアンホ・ガルニド キムジョンギ その他多数 好きな小説 葉桜の季節に君を想うということ さようなら、ギャングたち

ノーライフキング その他多数

好きな展覧会 ルーブルNO.9‐漫画9番目の芸術‐ 北斎‐富士を超えて‐ オットー・ネーベル展 ボテロ展 アンディ・ウォーホル展 その他多数 好きなリウム プラネタリウム アクアリウム Gリウム その他多数

好きな季節 秋 春 夏 その他冬

好きな色 紅葉 桜色 アクアブルースカイ 雪景色 その他多数

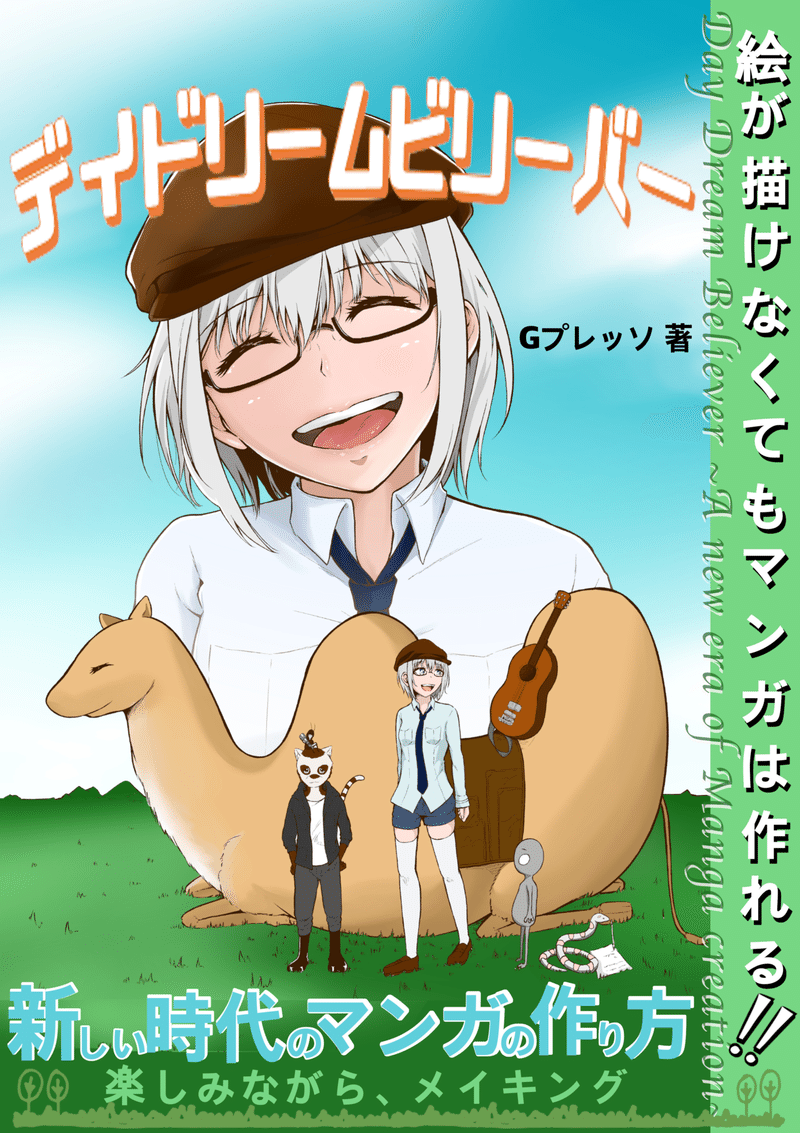

電子書籍の宣伝

↓アマゾンキンドルにて電子書籍発売中です。

キンドルアンリミテッドでも読めますので、もしご興味頂ければぜひ読んでみてください。

note記事のおしらせ

2023年6月時点でnote記事に以下のラインナップをアップしております。何か引っかかるタイトルがございましたら、ぜひ訪れて頂ければと思います。

『マンガ』の謎や歴史に関するエトセトラ①~⑫の記事。

電子書籍「新しい時代のマンガの作り方」紹介・宣伝記事。

絵画表現の謎へのチャレンジ。エクストラ3部作。

クロゴキブリ飼育体験 全12記事。&⓪

エッセイトゥーン『ボクとディオゲネス』

ゴキブリマンガ

『ボクはディオゲネス』の紹介

これからも、いろいろな角度から『ゴキブリマンガ』を構想していくにあたり、その中の一つ『ボクはディオゲネス』はコツコツと話数を重ねていこうと思っています。

1話2ページの省エネマンガ『ボクはディオゲネス』は、全555話構想ですが、これまでそれぞれのnote記事におきまして掲載してきたものは25話ほどになりました。

今回は、その中から幾つか紹介させてください。

第95話 びりーぶ。

第66話 グルメ。

第128話 深呼吸。

本日は訪れて頂きましてありがとうございました。

またの機会にお待ちしております!

最新更新日 2023年6月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?