釣りの思い出そのニ 千葉県市原市養老川河口のハゼ釣り

※この文では地名や魚種など具体的に書いていますが昭和の時代の思い出話ですので今はだいぶ状況が異なると思います。予めご了承下さい。

子供の頃に父とハゼ釣りに行ったのは千葉港と養老川河口の2箇所があったのだが養老川に熱心なのは昭和57〜59年頃、小学校の頃だったか。

家には車が無かったので電車で出掛けるが内房線で五井駅まで行き、そこからバスに乗ると河口まで程よい距離の所に停留所があった。周囲は所謂京葉工業地帯のど真ん中で巨大な工場に阻まれており川は見えないのだが既に潮を含んだ河口の独特の香りがあふれ、道端の水路を見ればなにやら魚が群れを成していている。さらに真夏の焼けたアスファルトを素早く歩く大きなカニまでいてこれらの生命感が釣りへの期待を大きくしてくれる。

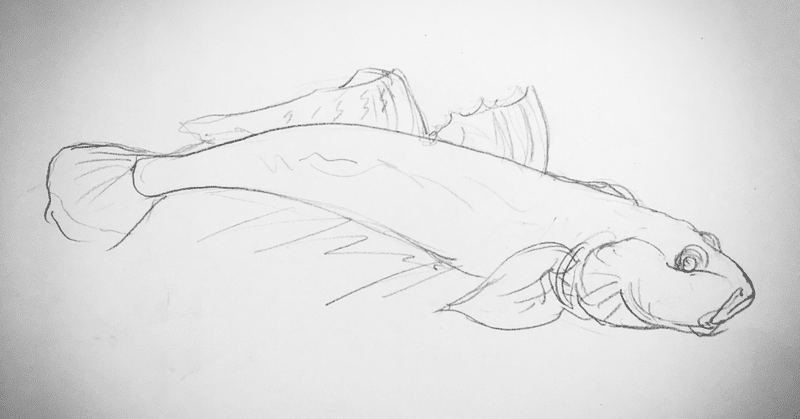

この川の底質は泥であり満ち潮の時は両岸の護岸から釣るが潮が引くと剥き出しの泥の上に立たなくてはならない。ハゼ釣りと言えば夏であり灼熱の日光の下で時折クーラーボックスに入れてきた凍らせた麦茶の少しづつ溶けるのを飲みながら釣るとポツポツと当たる。道具はグラスの延竿になす型錘1号か1.5号の一本針仕掛けで針は流線の6〜7号。これにアオイソメを付ける。

その頃読んでいた釣りの入門書には「ハゼは川に砂利を撒いたように何処にでもいる」と書かれていたが実際はそうでもない様で一見同じ様にみえる泥底でもやはり窪みや物陰など変化のある場所にハゼは溜まっているようだ。調子良く大きく抉れた穴を見つけて餌を入れるとそれまで釣れていたのより一回りも大きなハゼが喰ってくる。しかもハゼの集合住宅の様になっていて際限なく釣れてしまう。こうなるとこちらも本気になって延竿の穂先を見てアタリを取るのをよりやりやすい姿勢を考え風向きに合わせてオモリを調整し取り込みの動きに淀みが出来ないようにたも網と魚籠の位置を決める。

所謂「ノリ」「おさえ」と言われる極僅かなアタリに確実にアワセを入れられる様になると釣りも「偶然釣れた」から「自分で釣った」に格上げし果てしなく面白くなってくる。アワセた瞬間泥にへばりつくのかクッと押さえ込まれるのをスポンと抜き上げるのが快感でしまいにはスポンスポンとリズムを取る様に魚を上げるテンポ良い釣りが出来た。

この場所は延竿で充分釣りになったが更にちょい投げ竿に3本針仕掛けを付けて対岸のかけ上がりに入れるとセイゴやニゴイが喰ってきてこれも当時としては珍しい大物で大変に嬉しいが竿を沢山使うのはなかなか疲れるもので帰りの電車内ではクーラーボックスに座らせて貰い大いにバテていた覚えがある。

釣ったハゼは良く洗うと母が天ぷらにしてくれるのが定番でこれも実に美味しかった。自分にとっての釣りはやはり最後に有り難く食べて終わるのが自然な事と思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?