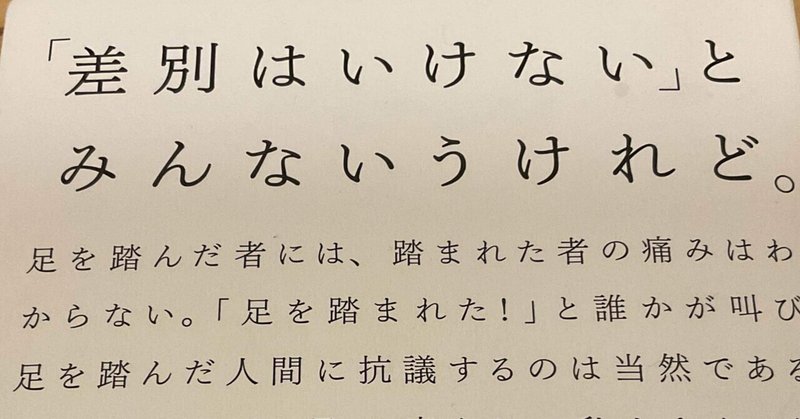

「差別はいけない」とみんな言うけれど 綿野恵太(3)

前々回、前回に引き続き、「『差別はいけない』とみんないうけれど。」の紹介をしていこう。

改めてこの本の目的を大筋を確認すると、現代において多くの人は「差別はいけない」と思っているけれど、なかなか差別は無くならない。むしろ、差別を無くそうと活動している人に対して何となくモヤモヤしたり、反発感を覚えたりすることもある。そこには差別されている少数の弱者が優遇され、大多数の人たちが割りを食っているような感覚が根底にあった。

ところで、差別をなくそうとする人たちには、活動の理念としてアイデンティティとシティズンシップの対立があった。アイデンティティ、つまり黒人や女性、障害者といった属性を共有している人たちが団結し「足を踏んだ者には踏まれた者の痛みはわからない」と主張して、その集団への差別をなくしていく活動を進める。これが差別に反対する人たちの基本的な姿勢だった。この本ではこのような活動や意見を「アイデンティティ・ポリティクス」と名付けていた。

一方、時代が進んで、価値観やライフスタイルが多様化し、同じアイデンティティを共有していたとしても、同じ差別に苦しんでいるとは限らなくなってきた。多様な価値観が混在する社会では、同じ属性で協力したとしても、大多数の人たちに意見を届けられない。そこで多様な人々はいるけれど、同じシティズンシップ(市民)だから、つまり1人の人間として尊重すべきだとして差別をなくしていこうとする活動がはじまる。これがシティズンシップ・ポリティクスである。

みんな価値観や能力は違うけれど、同じ市民として差別的な扱いには反対する。集団としてではなく、一人一人が個人として差別を受け、また差別に反対する。このように記すと、シティズンシップ・ポリティクスはとても良いように思える。しかし、アイデンティティに基づく差別がなくなったわけではない。属性によって生じている差別を、シティズンシップ・ポリティクスは見えなくしてしまう。市民というのはとても曖昧だ。だから、差別を受けている当事者は、アイデンティティのみに頼ることも、シティズンシップを拠り所にもできない、二つの板挟みにあっている。

では、本書の一番の問い「差別を無くそうとする人たちに反対する人の論理」はどのようなものか、整理していこう。

現代は建前上、シティズンシップ・ポリティクスによって、誰でも差別を批判できるようになった。だからこそ、いつ誰かに不適切だと糾弾され、炎上するかわからないという恐怖も同時に生まれるようになった。アイデンティティに基づくなら、足を踏まれた痛みはその人にしかわからない。批判できるのは差別されている人たちだけ。でも、同じ市民として、全ての個人に対する差別を許さないシティズンシップ社会では、いつ誰に差別者の烙印を押されるかわからない。これがまた、大多数の人たちが割りを食っている感覚に繋がる。「どうして私たち(男性や白人)ばかりが、黒人や女性に配慮しなければいけないのだ」と。

差別をなくすために生まれたシティズンシップ・ポリティクスの考え方により、差別を受けている側だけでなく、大多数の人間(大抵は強い立場にある人)も息苦しさを覚え始める。

そこで、多数派の(気付かぬうちに)足を踏む側だった人たちが取り始めた戦法が、なんとアイデンティティ・ポリティクスの論理だ。これまでのアイデンティティ・ポリティクスは、前回詳しく書いた通り、ある属性(人種や民族、性別など)に基づいて、差別されてきた人たちが団結し、差別に抵抗する考え方だった。しかし、現代のシティズンシップ・ポリティクスとその息苦しさによって、逆に多数派の人たちの方が、アイデンティティ・ポリティクスを用いて「差別に反対する人」に反対し始めたのである。

具体的例として一番しっくりくるのは、男女差別の問題だ。これまでフェミニズムが女性固有の価値観や文化を武器に、差別に対抗していたように、今度は男性から「男性には男性の辛さがある」「女性ばかりが苦しいわけじゃない」と男性のアイデンティティを前面に押し出して、女性差別をなくそうとする人たちに反撃を始めたのだ。

この問題は、とても難しい。なぜならシティズンシップの論理的には、全ての個人は等しく尊重されるべきであり、差別を受けている人が男性だろうと、女性だろうと関係ない。生まれや育ち、どんな属性であっても差別をされてはいけない。しかし、この論理を徹底するならば、何もできなくなってしまう。何をしても誰かを傷つけるかもしれない。極端な話、弱い立場にある人を助けることが、別の立場の人には損害を生み出すかもしれない。

世の中の全ての人間が合理的に聖人君子のように振る舞うことができれば、シティズンシップの論理を徹底し、差別をなくしていくことができるかもしれない。しかし、この本で紹介されている認知科学の知見が示しているように、人間は自分の意思をコントロールして、合理的に生きることはできない。みんな自分の「アイデンティティ」に基づいて、その仲間を守り、その外側の人を排除するような習性を持っている。だからといってもちろん、差別をしてよいわけではない。みんながアイデンティティをぶつけ合ったら、現状力を持っている人が勝つに決まっている。結局多数派による少数派への差別は解決しない。

そういうわけで「差別はいけない」とみんないうけれど、アイデンティティとシティズンシップの対立は深く、差別がなくなることはない。

この本から僕が引き出した知見はこれで終わり。整理すると、このように絶望的な結論になってしまった。ただ、差別に対抗する考え方として、アイデンティティとシティズンシップという2軸はとても便利だ。社会問題を解決するアプローチの大半はこの2つのどちらかに分類できるのではないかと思う。しかも、差別を維持しようとする保守的な意見(トランプやブレグジットなど)も、この2つの切り口から解釈できるところが優れている。

ただし、この本に出てくる事例は、第二次世界大戦の責任、日本国憲法と天皇、従軍慰安婦問題など、多くの人の日常生活にはあまり関わりがないものが多かった。でも、最近話題のblack lives matter や移民、LGBT、貧困、SDGsの問題なんかにも十分適用できると思う。それも筆者のアイデンティティとシティズンシップの定義がけっこう曖昧で、スーツケースワードっぽいからかもしれないが、使いやすい概念を提示した本だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?