ボカロのノベライズに潜む批評性

僕はボカロのノベライズというものが好きで、知っている曲の名前を角川ビーンズやMF文庫Jあたりの背表紙に見つけるたびに購入している。「恋愛裁判」とか「グッバイ宣言」とか「ロキ」とか「脳漿炸裂ガール」あたりを読んできた。

僕が今回書きたいのは、これらのノベライズに(おそらくは作者も想定していないレベルで)潜んでいる、ボカロという文化自体への批評性についてだ。

ノベライズは、基本的には婉曲な表現が多いボカロのストーリー性を直線的にしてほしいという視聴者の欲望に応えたものだ。例えるなら、カルピスの原液に水を混ぜて飲むに堪えるものにしたような代物だろう。従って多くの場合、特筆すべき事項はない。だが、それらが二次創作という特性のために、オリジナルの楽曲に対する批評性を発揮することができるということには、語る価値があるように思われる。

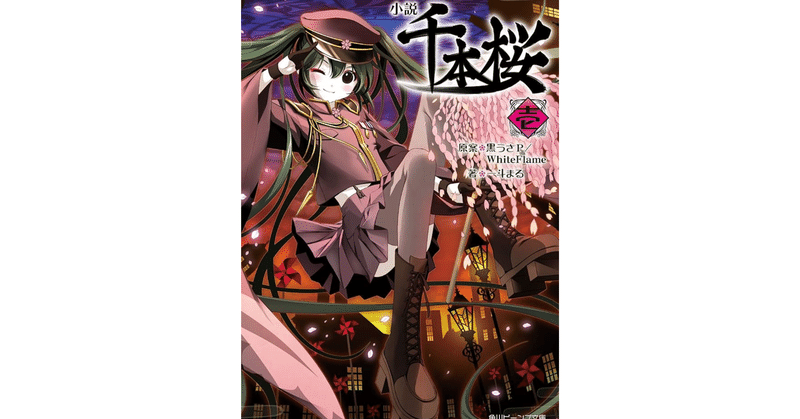

僕の考えでは、その批評性が一番明確に表れているのは、一斗まるによる「小説千本桜」だ。黒うさP(WhiteFlame)により2011年に発表された「千本桜」は、ニコニコ動画上で1700万回以上再生され、様々なメディアリミックスを経るなどネット上だけでなく一般層にも高い知名度を持つボーカロイド曲だ。そのメディアリミックスの一環として執筆されたのが、この「小説千本桜」である。

ストーリーを簡単に説明しよう。平成の日本に住んでいた少女・初音未來が、世界線を跨ぎ、大正時代が未だに続いているもう一つの日本に迷い込んでしまう。なぜか家族や親しい知り合いの存在は(現代のと別人になってはいるが)違う世界線でも存続しており、彼らと共に「神憑特殊桜小隊」として怪異・影憑と戦うことになる‥‥‥という村上龍の「五分後の世界」のような話だ。言うまでもないが初音未來、靑音海斗、鏡音鈴、鏡音錬、紅音鳴子、巡音流歌といった登場人物はそれぞれ初音ミク、KAITO、鏡音リン、鏡音レン、MEIKO、巡音ルカというボーカロイドの分身であり、キャラクター造形はほぼオリジナルのそれを踏襲している。

この小説の完成度について、野暮を承知で採点するなら五十点くらいが妥当だと思う。大正浪漫の世界観やボーカロイドを日本文化的に解釈したキャラ造形が、原作のイメージをほぼ完璧に表現できている‥‥‥というのは僕のような原曲のファンだから言える感想であって、元ネタを知らない人間に読ませたなら、呪術廻戦と鬼滅の刃の最大公約数という印象が強いのではないだろうか。能力バトル系の展開を小説という不利な手段で作ろうとして明らかに失敗している。さらに「間引刻」の不穏な伏線を中盤のあちこちに散りばめてきた割には、いざそれが訪れての最終決戦に迫力がない。「大団円」と呼ぶには少々ショボいものだったと思う。

もちろん、繰り返すがこの小説はあくまで楽曲「千本桜」のファンに向けて、原曲の世界観を具体化して提示することを目的にして書かれたものだから、今僕が述べたような批判は全てお門違いというものだ。僕が書きたいのはそういう技術的な揚げ足取りではなく、いくつかの設定がボーカロイドのメタファーとして作られ、結果的にそれが意地の悪い批評として機能していることだ。

まず、未來をはじめとした桜小隊に所属する一派は、特殊な血を持つ「神憑」という能力者であり、一定程度の傷はたちどころに治ってしまう。つまりほぼ不老不死に等しい存在だ。‥‥‥この設定は明らかにボーカロイドの比喩となっている(おそらく作者も遊び心で意識して書いたはずだ)。消費者は当然のように歳を重ねていくが、初音ミクや鏡音リン・レンは全く老いることなく、永遠の16歳/14歳として歌い続ける。「恋愛裁判」や「ロミオとシンデレラ」のノベライズにも初音ミクをモチーフにしたキャラクターは登場するが、基本的にどちらもリアリズムに準拠した作品なので、不老不死という設定を採用できているのはファンタジーとして描かれた「小説千本桜」のみだ。

ただ、「不老不死のボカロ——老いていく一般人(消費者)」という図式自体は、cosMo@暴走Pの「初音ミクの消失」やDECO*27の「マネキン」などで繰り返されているもので、特別珍しいというわけではない。しかし重要なのは、「小説千本桜」がこの設定を用いてボカロが視聴者の欲望の受け皿となっている点を批評的に描き出したことだ。それはみんなが感じている(その上で見ない振りをしている)ことをドヤ顔で突きつけただけなのかもしれないが、それでもクリエイターや消費者によって美化されていたものを前面化したことは面白いと思う。

「神憑」は、先述のほぼ不老不死という特性故に、周囲の人間からさまざまな用途で悪用されている。例えば鏡音鈴・錬姉弟はその特殊な体をサーカスで見せ物にされ、酷使される経験を経ている(そのためサーカスの支配人に対してトラウマを抱いている)。また海斗は幼い頃から忌み子的な過酷な扱いを受け、軍人として活動している作中時点でも人体実験の被験体にされ、影憑を殺すために開発中の毒薬を投与されたりしている。

特筆すべきは鳴子の設定だろう。鳴子は桜小隊に所属しながら、普段は遊郭で働いて花街の情報を集めているが、八歳で遊郭に売り飛ばされた彼女は、神憑の体により「永遠の生娘」として酷使されることになったという過去がある。

「不死に近い体を利用されて様々な過酷な業を負わされる」‥‥‥これはボーカロイドの使われ方そのものだ。「メルト」と「結ンデ開イテ羅刹ト骸」と「ビターチョコデコレーション」と「神っぽいな」を同じ初音ミクが歌うことができるのは、当然のことながらミクが身体を持たず永遠に生き続ける存在だからであり、それを利用されて高速詠唱や人間が歌えば生々しすぎるテーマ(=作中で神憑がこなしてきた過酷な仕事)を歌わされてきたと言える。

さらに言えば、老いない体を枕仕事に使うことを強制される鳴子は、消費者の欲望を代弁して歌うことを強いられる初音ミクと完全に符合している。2010年代前半までのボカロは、「ロミオとシンデレラ」「マトリョシカ」「炉心融解」をはじめとして、「イノセントに愛を求める弱い女性」という男性の欲望を反映したような歌詞が美化されて歌われることが多かった。このシステムの骨格を図らずも露呈させてしまったのが「小説千本桜」なのだ。「永遠の生娘」のまま男に抱かれ続ける鳴子は、「永遠の16歳」のまま(女性差別的な内容の歌詞を)歌い続ける初音ミクであり、彼女を酷使する遊郭の主はミクを歌わせるクリエイター/消費者の比喩に他ならない。例えば男性が女性に対して抱く暴力的な所有欲を(初音ミクの口から歌わせることで周到に隠蔽して)美化したDECO*27の「乙女解剖」を考えてみれば、鳴子の設定が持つアイロニーは射程が長い。

「ボーカロイドに男性的な欲望を歌わせる」‥‥‥ボカロの特徴を決定づける要素の一つに、結果的にではあるが「小説千本桜」は切り込んでいる。‥‥‥ここからボーカロイドの持つ女性差別性云々について長々と正論をぶつことは簡単だろうが、そこまではしない。僕が言いたいのは、「小説千本桜」が、皮肉にもボーカロイドの消費形態を(無自覚のうちに)比喩的に描き出してしまった、というある種の達成を収めている、ということだ。

もちろん、作者の一斗まるがボカロ批判を意図してこの作品を書いたとは思っていない。単に、楽曲「千本桜」のファンが、自分のイメージと一致させて喜ぶことができるような作品を書く、くらいの意識しかなかっただろう。しかし作者の意図の外にこそ、決定的な批評性が潜んでいる、ということはエンタメ作品において往々にして起こるものだ。「小説千本桜」をはじめとしたノベライズ作品には、他にも作者の意思を超えた、二次創作だからこそ可能なボカロへの批評性が潜んでいるが、それらについてはまた別の機会に筆を譲りたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?