NFTアートで爆誕した”億り人” takawo

お断り

大事なことは最初に書いておきます。

タイトルはちょっと釣り気味・煽り気味です。(”億り人”とかもう死語ですよね?爆誕も?)お金儲けの話は書いていないので、そういうのに興味あって来た方はここでこのページを閉じてもらって構いません。

当事者と筆者は細くつながる関係(後述)はありますが、この状況についてほぼ完全に第三者視点で観測していますので細部は不明です。客観的事実と私の感想だけが記されています。

話題の中心であるNFTやそれを活用したデジタルアート取引、それによって発生した大規模な収益、そのための仮想通貨など、どれをとっても「この分野では素人なのですが…」(謙遜ではなく字面通り)といった自分のポジションも明らかにしておきます。

2021/10/26追記

NFTアートに関して問題点を指摘される方の記事も紹介します。参入の参考にこの記事をご覧になっている方がいらっしゃれば、合わせて参考にお読みになることをお勧めします。

こうした記事を残すことすら「ちゃっかり便乗ではないか」「懐具合が良くなるとなぜか増える友人の一人ではないか」などと自問するのですが、このことを思考にとどめ、考えつづけているリソースは私の粗末な脳には足りず、日常をおくることが困難になってきたためいったんこちらの記憶領域に転記します。

何が起こったのか

このことを身近な人に伝えたくて(例えば家族とかにね)私の言葉で説明するのを振り返ると次のようになります。

「最近盛り上がっているNFTアートって分野があって、それはブロックチェーン技術でデジタルアートを管理して、仮想通貨で取引する市場って言ったら伝わるかな?

そのNFTアートで takawo(高尾)くんのチームが昨日(2021年8月17日)半日でアートピース1万点、総額3.5億円相当売り上げたようなんだ」

「そして彼は販売開始時に売上のうち彼の持分全部を彼の使用するプログラミング環境の開発チームやコミュニティ、などに寄付をすると宣言していたんだよね。すごいよね」

という具合です。

専門的に(業界内で)きっと私よりも事象に近距離でまとめてくれているツイートがあるので、そちらも紹介します。経緯をスレッドにしてくれているので追いかけやすいです。

日本発ジェネレートNFT @generativemasks 即完

— miin (@NftPinuts) August 17, 2021

▼ takawo shunsuke @takawo 氏らによるNFTアートが今日リリース/0.1ETHで10,000が半日待たず完売

▼アーティストの収益はジェネレーティブアート支援団体ほかに寄付

▼海外のArtBlocksコミュニティからも注目が集まるhttps://t.co/sm7XbAAVuE pic.twitter.com/T0xuEe2r5i

2021年8月24日追記

また引き続き調べるうちに「週刊NFTニュース」というものも見つけました。最新号では本件generativemasksも速報されています。

正直、彼のツイートで「お、何かやるんだ。へぇさすがNFT新しいことチャレンジしてるね。あとで追っかけよう」

僕にとって最初のNFTアート「generativemasks」が今日,ローンチされました.このプロジェクトではp5.jsを用いて10000のユニークな形状とパターンから,仮面のようなグラフィックを生成しています.https://t.co/lKPv8zEBmu

— takawo shunsuke (@takawo) August 17, 2021

と思って仕事をしていたら半日足らずで完売のお知らせ。これはコトだと感じました。

takawoと私の関係

takawoこと高尾さんとは学部専攻は違えど共通の友人がいたおかげで、学生時代(2000年代初期)に一緒に映像関係の(いわゆるVJ的な)活動をしていたこともありました。活動の中でそのメンバーや彼からProcessingを教えてもらい私も使っていたことがあります。VJでの分担としては彼らにそうしたコードで生成した映像などを出してもらって、私はビデオミキサーやモニターを利用してアナログ的なフィードバックをかけたりして奇妙で斬新な映像表現を模索していたという具合です。(カッコつけて書くと青臭いですね)

また彼は写真にも熱心に取り組み頻繁に作品を製作・展示したりする様子を見て、アートを専攻する自分は(彼ほどにあまり動けていないという自覚があり)どこか羨むような気持ちでそうした様子を眺めていた気がします。その後は私はアートに専念することはなく会社勤めをメインに、創造的活動として彼らとのVJ活動を続けたりしましたが、高尾さんはIAMASへの進学、美術大学で教壇に立つ様子など今でも背中を見ながら追いかけ、あるときMake:のコミュニティで再会した時も彼は運営サイドに居てつくづく感心した記憶があります。

そして @takawo のTwitterアカウントのプロフィールにあるメディアゾンビというタイトルから思い出すのは、いつも新しいメディア(P55や新しいSNSなど)を私に紹介してくれたのは彼だなということがあり、今回のNFTアートにしても然りでこの関係は今後も崩れることはなさそうです。(これは今後彼きっかけで私もNFTに踏み出すフラグかもしれません)

個人的感想

今回大きな反響を呼び一旦の成功を収めた @takawo のプロジェクト @generativemasks は一体何が評価されて、どういう価値があるのでしょうか。ここではアート分野を専攻し、現在は子どもたちにプログラミング等で創造的に学ぶことを説いている私 (2021/08/31 自己紹介noteへのリンク追加) が客観的傍観者としての感想を記しておきます。

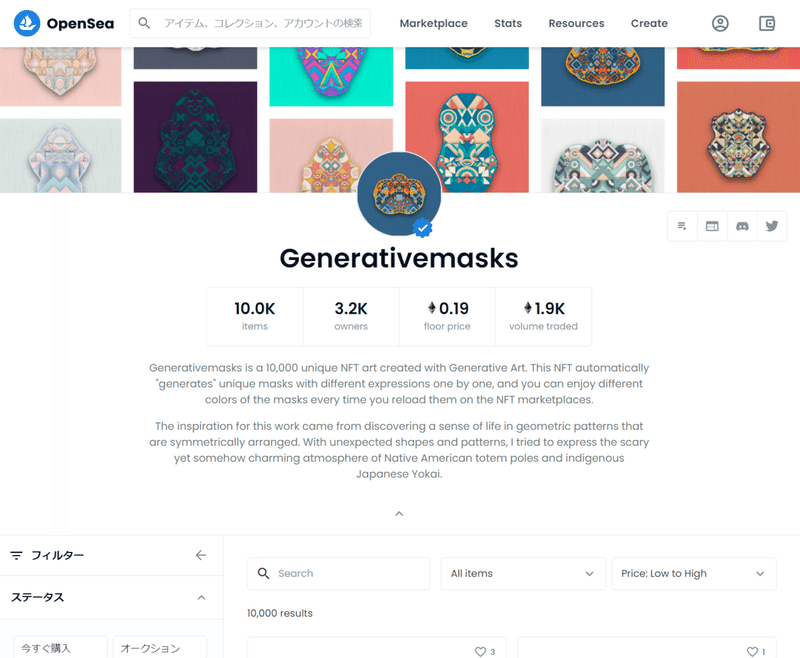

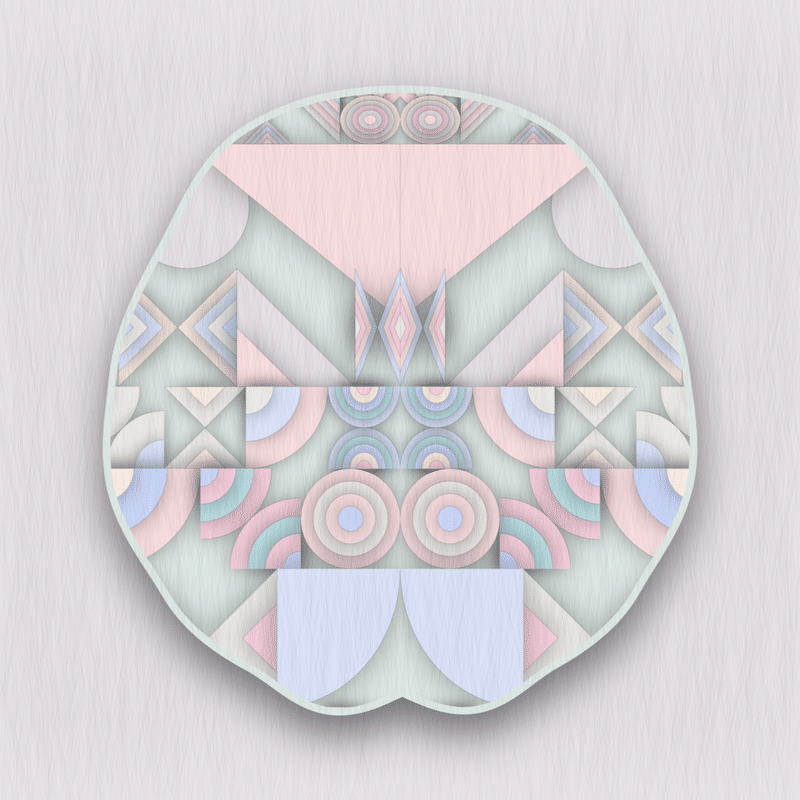

まず作品を実際に見てみましょう。買い手がついた10,000点の作品の中からはやくもOpensea というNFTアート売買サイトでいくつか出品されているので、それらのなかから例えばこちらの作品を開いてみてください(いきなり課金されたりとかはないです)

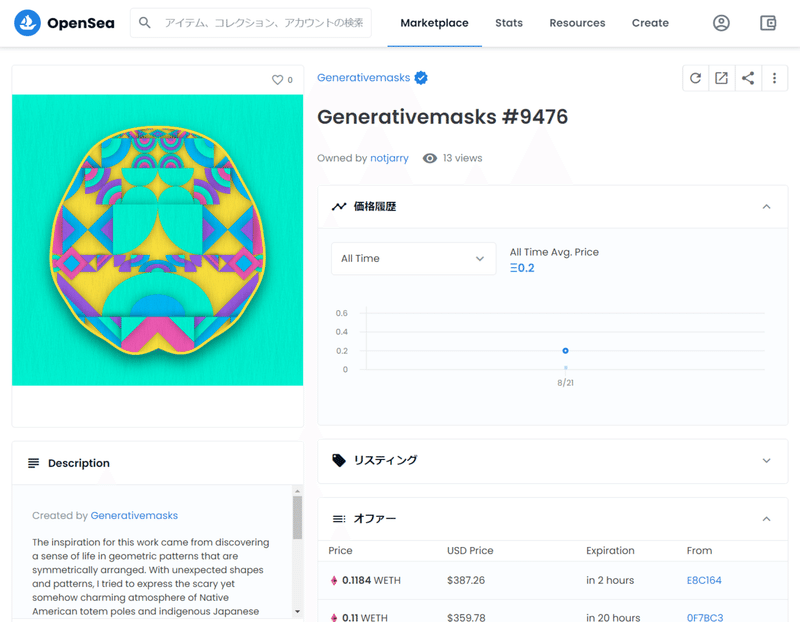

開いたら"generative masks #xxxxx" とタイトルがあり、左側(トップ)にその作品である画像、右(またはその下)には現在の価格や取引の履歴などが見えます。今回は作品についてのみ着目しますので、左側(トップ)の画像に注目してみましょう。

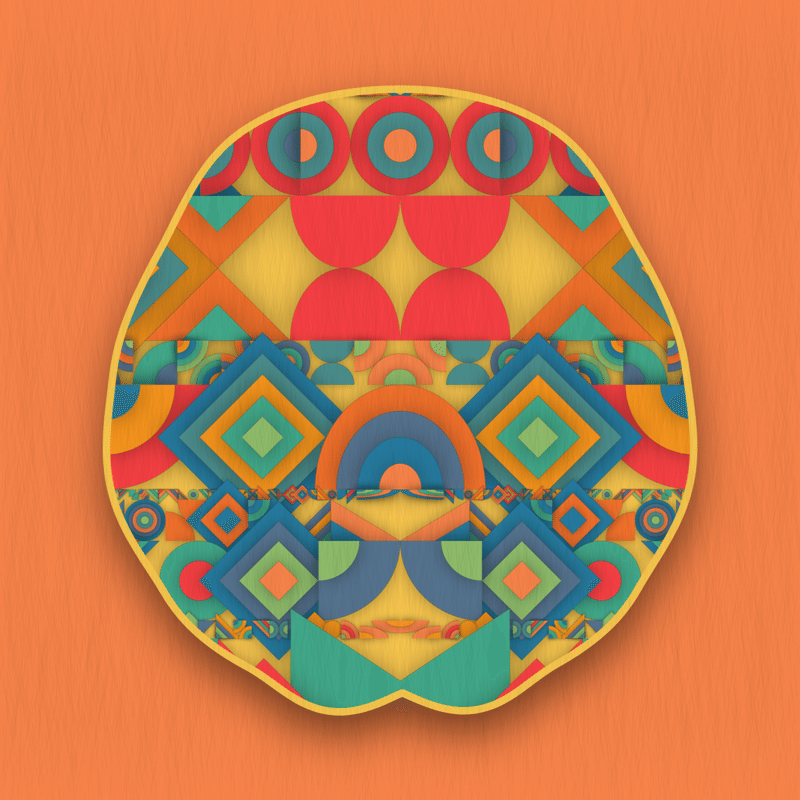

画像はタイトル通り、マスク(仮面)のように見えるのではないでしょうか。模様は色付き画用紙を貼り合わせて作ったような作りで、(プロジェクトの説明を見ると最終的に木彫りで着彩されたいわゆる仮面のイメージのようで)素朴さとコンピュータで生成した複雑さを併せ持った表現になっています。一点の作品だけ見れば趣味人や子供が作る工作や、民族衣装の柄や造作物のような簡単で単純な物とも捉えられますが、同じ手法の作品が形状、模様を変えて10,000点生成され存在することを想像してみると、やはりデジタルのパワーにより成し得た作品群であることが認識できます。

またひとつひとつの作品にも仕掛けがしてあり画像として表示されている部分は、実際は表示するごとにp5.jsのコードによる計算処理をして形状はそのままに模様や色の組み合わせが変化することで作品の表情がガラッと変わります。この機能は作品のページを再読み込みをすれば体験できますので、開いているページをリロード(再読み込みボタンを押したり、スマホ等では下に引っ張る操作)をしてみてください。こうした変化は角度によって表情の変化する能面のつくりを彷彿させたり、ガシャポンのようなカプセルトイ的にも捉えることができ、日本発のNFTアートであることをさらに印象付けているように感じます。

同じ作品を何度かリロードした様子

さらには、形状やパターンを変え10,000点存在する作品群であることから、なんらかの方法で作品生成の設定を変えそれを実現しているわけですが、こうした手法もこの作品や他のNFTアートにも見られるの面白いところです。NFTはただのデジタルデータや画像ファイルを1点物の作品とするためにブロックチェーン技術を利用しています。それはわかりやすくいうとランダムな文字列を生成しそれをユニーク(ただ一つ)なIDとするといった具合に機能します。そうしたNFTのデジタルアートの性質を取り入れて表現された作品は多く、ランダムなパラメータ(ハッシュ値)を利用して10,000という膨大な数のマスクの形状や模様を定めているようです。この作品群そのものが、作品を支える技術を内包し、視覚的に表現している点がその世界観に親しむユーザーに評価されたのでしょう。

こうして生成される仮面の画像を、多くの人が体験したことがある身近な例でしめすと、デカルコマニー技法(絵の具を適当に紙に並べ、半分に折り、再び広げる技法)をデジタルで行っているとも言えるでしょう。子供の遊びなどでもよく使われる技法なので見方によれば「なんだそんな簡単なもの」と一蹴してしまいそうですが、そのシンプルさや見る側にも何に見えるかといった見方を委ね想像を膨らます作風は、その見た目だけで多くの人を魅了するのだと思います。

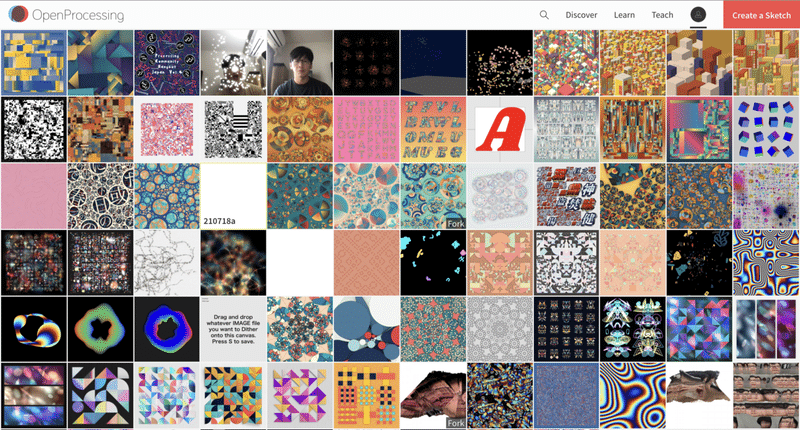

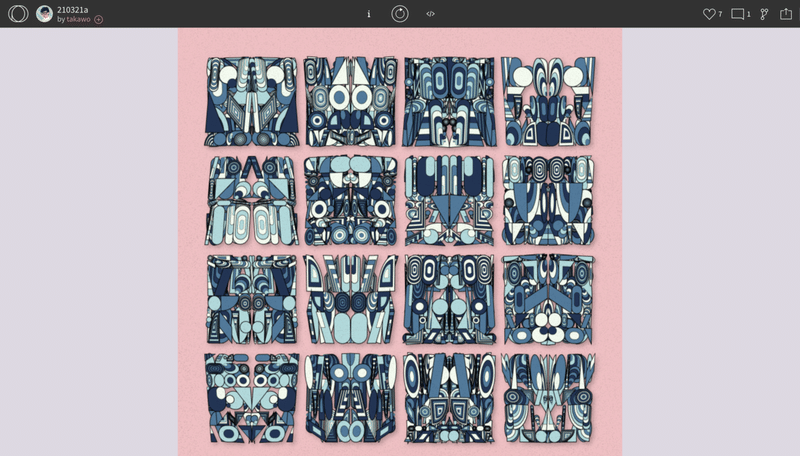

またそうした仕組みや原理を把握すると「誰でもソースコードレベルで再現は可能になってしまうのでは?」という心配も出てきますが、takawoの場合その背景のストーリーもしっかりとあります。彼はクリエイティブ・コードの文脈でデイリー・コーディングという活動を自らしています。それは毎日スケッチをコーディングするといったアクションで、その日々のスケッチの多くはProcessingの作品をオンラインで製作して共有できるOpenProcessingのサイト上で実際に見ることができます。

これらは美術家や作家が日々綴る日誌やスケッチ・ドローイングのような時間の積み重ねが見られる大変興味深い作品群です。よく見ると今回のGenerativeMasksにも通じるような、左右対称的なスケッチや、色画用紙を重ねたようなタッチのスケッチなども見つかるでしょう。こうした数年にわたる彼の活動がこのシンプルで膨大な作品群に厚みを持たせていることは間違いなく、更にはその作品を製作するためのツールであるProcessing やクリエイティブコーディングを推進するコミュニティへ作品の売り上げを寄付したいという思いは今回のような形で作品を通じ多くの人々に届けられたのでしょう。

左右対称で今回のMaskを彷彿させるスケッチ

こうした新興のマーケットの登場と自身の活動と素早く結びつけ、丁寧にすり合わせた上でこの規模の作品に仕上げたのは takawoの感性や実力であり、IT系・プログラミング界隈での大規模な経済活動はビジネス的、技術的な側面が目立つ中、こうした個人のクリエイティブを中心に大きな一歩を踏み出したのは、私としては「メディアゾンビは伊達じゃない」という個人的感想をもってまとめとします。

学生時代の友人が何やらすごいことをやらかしたという興奮と、新しいかたちのアート作品ということもありついキーを打つ力がこもってしまいましたが、現状、遠距離でサラッとした付き合いがあるようなないような立場ですし、この記事によって彼の利益から私が何かメリットを得るなどの考えも無いことを改めて明記しておきます。

現在の様子

その後いくつか気になる動きもあるので、追記でまとめておきます。

流石に想定外な売れ行きだったのか、本人も次のようなTweetを残しています。(この件はちょっと心配になり久しぶりにDMをしました。履歴を見ると10年のブランクがありました)

引き続き探しています.デジタルアートに関する理解やコミュニティへの寄付に共感を持ってくださる方は特に歓迎です. https://t.co/zMBr7qw12R

— takawo shunsuke (@takawo) August 20, 2021

すこし言い方は悪いですが、出てきたばかりの市場にチャレンジする様々なスタンスの方がいらっしゃると思います。友人としてはより良い方向に進むことを願っていますので、こちらをお読みいただいてお心当たりなどございましたら本人または私にでもお申し付けください。

2021年8月24日追記

様々なご助言ありがとうございました。本人も方針や候補がいくつか上がってきた様子です。

また、この作品がデジタル由来ということで、見かけ上そっくりな偽物の出品も出始めているということです。ストーリーや作品にご興味持たれる方がいらっしゃいましたら本人をはじめ信頼できる筋から、NFTアート購入の助言を得ることを強くおすすめします。

#GenerativeMasks

— miin | NFT情報コレクター (@NftPinuts) August 17, 2021

完売後におこっていること(販売から10時間経過)

🚩OpenSea全世界24H 取引ランキング5位

🚩同名の偽物があらわれ出品される

🚩販売ページがアクセス過多に

🚩取引量800ETHに迫る

🚩販売価格 .1ETH⇒最低価格 .7に迫る

🚩1.7ETHの高額取引も発生

🚩公式喜びのゴリラ画ツイート🐒 pic.twitter.com/ynrMpjP2DG

そして、ここまでお読みいただいた方なら深く頷いていただけると思うのですが、本人たちも予想を超えた規模の収益について彼らはどんな思いで動いているのか、慎重な態度で見守り、応援をお願いします。

作品をNFTにして金儲けだウェーーーイではないことを強く強調しておきます。CreativeCodingを楽しんでる方々に最大限の敬意を持ちつつ、どう貢献できるのか、我々なりに考え抜いていきます。

— Toshi | gm#4300 (@toshiaki_takase) August 19, 2021

この懸念を解決するアイデアを募集しますhttps://t.co/SWrbF2L9Ut

— takawo shunsuke (@takawo) August 18, 2021

2021年8月24日追記

本人と話したり、takawoのTweetをさかのぼったりする中で一層コミュニティへの気持ちというものが大きいことを実感します。

ふとこの話題を誰かにするとしばしば上がるのは「そんな収入あったら少しは自分に…」という気持ちが沸くのは人の性だよなということ。

仮に私自身に当てはめると「これを機に家のローンくらい返したいな、継続的な活動にもつながるはずだし」と正当化すらしてしまうでしょう。

しかし彼の発言をたどることで、彼にとってのProcessingのコミュニティは、私の場合の家などと比べられないほどの存在感の活動の場であったりするんだろうなと、そしてその思いの表れなんだよなと改めて感じました。

引き続き @takawo や周辺の #dailycoding #creativecoding 界隈の方々の活動に注目しましょう。

つい不景気な世での景気の良さそうな話に見えますが、取り組みのデッドコピーによるマーケットの毀損や彼らへの不必要な営業活動などプロジェクトの妨げになるようなことが起こらないことを祈ります。

元々のベースとなっている技術がそうしたデジタル取引の信用不安を払拭するためのものでもありますしそこまでの不安はないと思いますがご安全に。

2021年8月24日追記

そしてそんな狂騒も冷めやらぬまま #pchj06 #pcd2021 といったコミュニティのイベントにも参加し、さらにもう一つのドネーションプログラムにも参加していたようです。(こちらも完売)

出展された”CityScape”は、見るからにポップなビル街を様々なパラメーターで描いてくれます。

https://openprocessing.org/crayon

ナルサスも言っていた,興亡は一瞬,芸術は永遠

— takawo shunsuke (@takawo) August 17, 2021

ほんと漫画みたいなことも起こるもんだ。

「この分野は素人(字面通り)」目線で慎重に理解の範囲で書いたつもりですが、正誤訂正、誤解を招く表現などありましたら、コメント等で優しく教えてください。迅速に修正します。

今後もウォッチし課題等出てきたら更新する予定です。

実際、私の生業である子どもにプログラミングによる創造的な学びの普及には、Scratchを中心的に利用していますが、その後進めていく中でProcessingを選択し学んでいく子どもたちもたくさんいます。今回の件もそうした子どもたちにどのように伝えると良いのか私も悩みながら向き合っています。

最後になりましたが、怪しい儲け話によくある「当事者の昔の友人」の怪しいソースを最後までお読みいただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?