オンラインイベントを子どもたちと作った個人的振り返り

2021年の5月に「子どもプログラミングパーク」と題したオンラインイベントを大人子供合わせて37名(Slackの該当チャンネルの参加人数)で作りました。そのことを振り返る機会が、自分たちの中や、外の方と話すことで重なりましたので改めてまとめたくnoteを書いています。

子どもプログラミングパークとは

子どもプログラミングパークはMaker Faire Kyoto の出展企画のひとつで、オンライン開催、オンサイト開催に関わらず、当初よりオンライン会場で実施をする事を目指したイベントでした。

実施した主体は、かねてよりMaker Faireやその他イベントに初心者向けのプログラミング体験コーナーを出展している「子どもプログラミング喫茶」で、今回も子どもプログラミングパークというオンライン会場内で「子どもプログラミング喫茶オンライン」も実施しました。

ちなみに今回、パークというやや拡大した企画を提案しパーク支配人として動いてくれたのは若林健一さんで、私の立場は子ども“プログラミング喫茶を始めた人”ということになります。

パークを作った方法

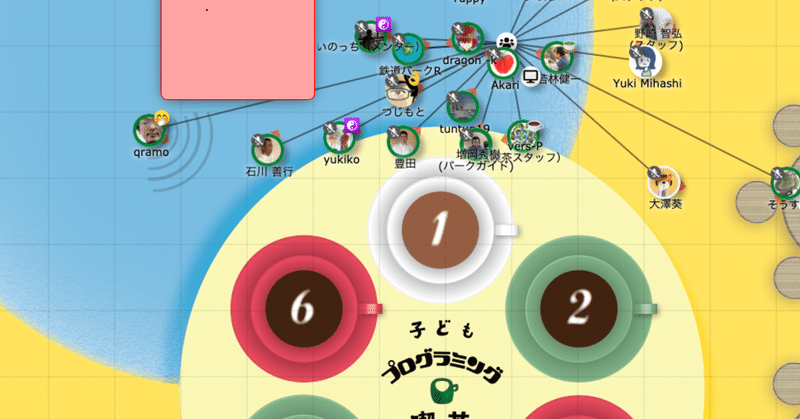

今回オンラインイベント会場ということで、メンバーが目星をつけたのはoViceというバーチャルオフィス環境でした。本イベントに限らずオンラインでの活動が増えた昨今、様々なオンラインツールを試していましたが、oViceについての評判を聞いていたり、トライアルでリモートワークの拠点としたりしていたためイベント検討に際してはほぼ迷いなく決まりました。

oViceの特徴は、通常のオンラインミーティングツール(ZoomやMeetなど)のようにミーティングルームだけでなく、その外側のオフィス空間も存在するところにあります。

その空間ではユーザーは丸いアイコン(アバター)となりマウス操作で自由に動き回ることができます。ユーザーの周りには声の届く範囲が規定されていて、その範囲内のユーザーと音声チャットが可能。人数が増えてきたらミーティングオブジェクト、スピーカーオブジェクトといった繋がるためのオブジェクトを空間の中に設置しそのオブジェクトの範囲内にいるもの同士、いわゆるミーティングツールのようなビデオチャットや画面共有ができるといった具合です。

使いやすい空間は用意できたとして、それを子どもプログラミングパークにするために準備したことは次のようなことになります。

・パーク内でのイベント企画

・パーク内でのワークショップ

・パーク内での展示

・パーク内での来場者の動線計画

個別の内容については深く触れず、子どもたちとのキックオフでそれぞれ関心のある部分を担当し進めていくような形でした。

あまり大人が指示命令するのではなく多くを委ねる形での運営はギリギリまでソワソワするのですが、そこは我慢のしどころ。しかしその我慢をしているときにもフライング気味にせっせと告知作業などを進めると良いということに今回気が付いたのが個人的収穫でした。

次回は2021/10/2-3に開催予定のMaker Faire Tokyo と併催のオンラインイベントに再びパークが帰ってくる予定です。ご期待ください。

最新情報は運営母体の「子どもプログラミング喫茶」をフォローお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?