視話法について

5月8日は声の日です。

今回はアレクサンダー・メルヴィル・ベル博士考案による音声記号である視話法=ビジブルスピーチについて取り上げます。

1867年刊行の『Visible Speech』で公開され、Googleブックス内でアーカイブが公開されています。

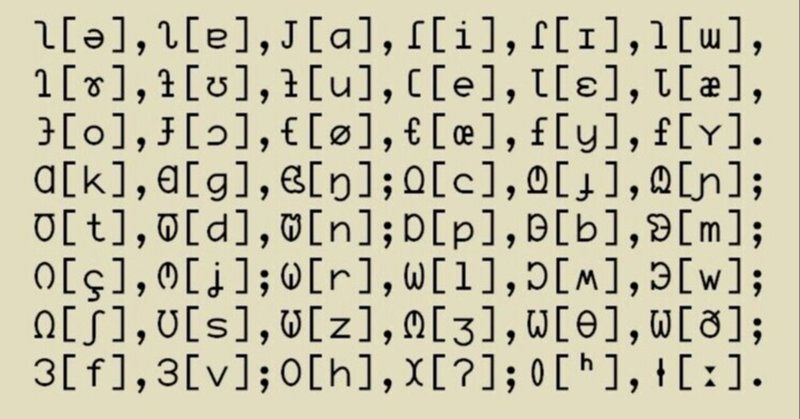

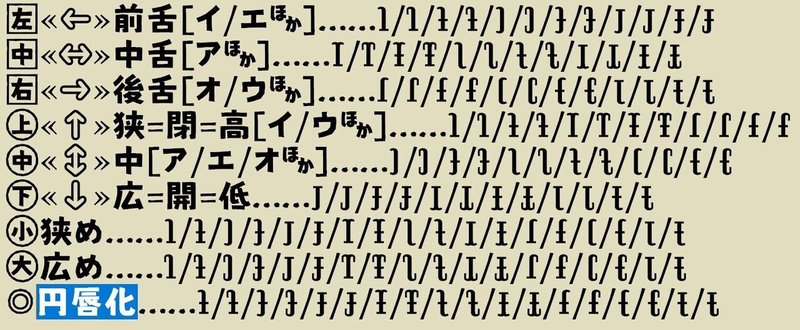

視話法母音字の構成について

視話法の母音字は、縦棒状の母音基字《I》に付加されたフックの形状によって母音の発音が変化し、フックの向きで㊧……後舌/㊧+㊨及び㊧㊤+㊨㊦……中舌―《ʅ》に似た字母は曖昧母音[ə]―/㊨……前舌―《ſ》に似た字母はイ[i]音―の3グループに分かれ、フックの位置で㊤……狭=閉=高/㊦……広=開=低/㊤+㊦……中―《ʗ》に似た字母はエ[e]音―の区別がなされ、フックの形状で音質が変化します。

円唇化を示す場合は横棒《˗》を加え、例えば《f》に似た字母はユィ[y]音とおなります。

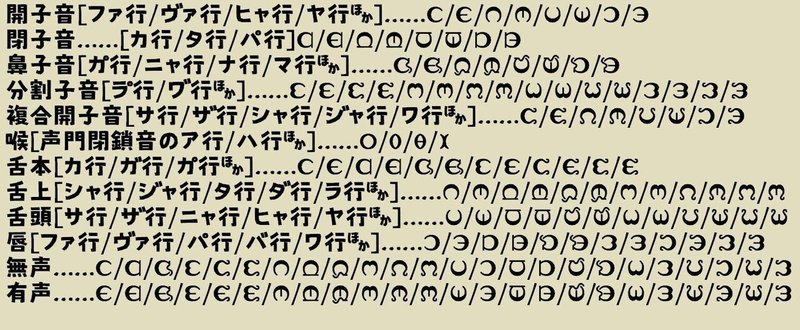

視話法子音字の構成について

子音字は、丸い形状の《ဝ》型になっている喉音の“喉”を基字とし、その形状を変化させることで示します。

有声音=濁音を示す短棒記号が付加されていない状態の字母は、無声音=清音を示します。

基本字の向きはミャンマー文字の字形で示し、基幹部分の方向を示しています。基本字は原則的に無声摩擦音が中心となっています。

喉【ဝ】[h ヘ] - 声門音が中心となっている。

㊧舌本【င《⬅》】[x ハ] - 軟口蓋音が中心となっている。

㊤舌上【ဂ《⬆》】[r̥ フル] - 歯音・歯茎音が中心となっている。基本字は無声ふるえ音となっている。

㊦舌頭【ပ《⬇》】[ç ヒュ] - 硬口蓋音・後部歯茎音が中心となっている。

㊨唇【ၥ《➡》】[ɸ フ] - 両唇音・唇歯音が中心となっている。

破裂音を示す場合は棒で隙間を塞ぎ、有声音を示す場合は横線を《Є》に似た[ɣ グ]や《Э》に似た[β ヴ]のように付加し、鼻子音を示す場合は波状記号を付加します。

分割子音字・複合開子音字は子音字の一部を変化させて生成します。

便宜上、カナダ音節文字に含まれる字形で説明しておきます。

複合開子音字:㊧《ᙅ》[xʷ フヮ]㊤《ᙁ》[ʃ シュ]/㊦《ᙀ》[s ス]/㊨《ᙂ》[ʍ ホヮ]

有声分割子音字:㊧《ᙓ》[ʟʷ ルヮ]㊤《ᙏ》[ɮ ズ]/㊦《ᙎ》[ð ズ]/㊨《ᙐ》[vˠ ヴ]

補助記号は、縦線の中央に点が入った形状の長音記号[ː]を使用し、長母音・促音・重子音を示します。

わたり音記号やアクセント記号なども含まれています。

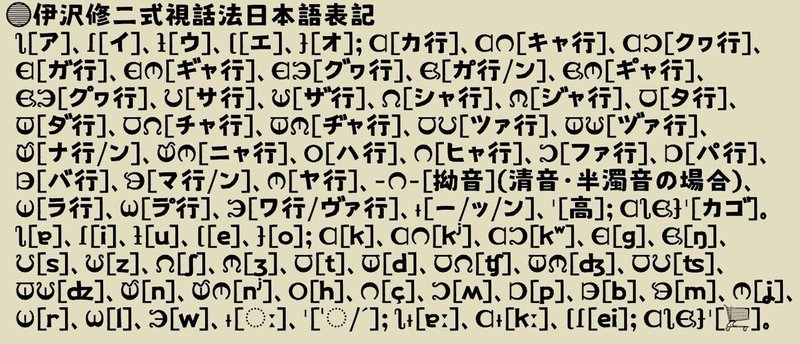

日本語の視話法表記について

大日本図書・刊『視話法』(伊沢修二・著)に記載された視話法による日本語表記は、発音学習の他にも日本語の新国字の一環として設定されたものになっています。国立国会図書館デジタルコレクションにアーカイブがあります。

1900年頃に発表された伊沢修二式視話文字は、発音表記が世界の文字サイト『Omniglot』の【Visible Speech】の項に記載されている国際音声記号対応の視話法表とことなっているので注意が必要です。

『視話応用東北発音矯正法』では、日本語の方言表記用の拡張視話文字が見られます。国立国会図書館デジタルコレクションのアーカイブで確認できます。

『視話法』で発表されたものと異なり、ウ音母音字が[u]から[ɯ]に変更されていたり、拗音・合拗音の表記は有声音の字母で表記されます。

器官的記号―Organic Alphabet―

ヘンリー・スウィート博士の著書『A Primer of Phonetics』では視話法を改良した発音記号で、鼻音や摩擦音などの字形が異なっています。Googleブックス内のアーカイブで確認できます。

器官的記号における鼻子音は波線と棒の配置で字形を変えているのが特徴です。

視話法が使用できるフォント

ユニコードのPUA私用領域を使用した統一外字コードであるUCSURに視話法が採用されていて、U+E780~U+E7F8に視話法が配置されています。

視話法は、UCSUR準拠のコードポイント配置となっているにしき的フォントやFairfax HDをインストールすれば使用できます。

その他

伊沢修二式視話法の拡張母音字では、母音字にリングを加えた中国語発音などを示すための字母が採用されているのですが、UCSURの視話法ブロックに採用されていない字母です。

大日本図書・刊『視話応用音韻新論』(国立国会図書館デジタルコレクション内のアーカイブ参照)で、官話合声字母を改造した中国語発音カナと共に記載されています。

視話法には筆記体が存在していて、ラテン文字筆記体に近い字形となっています。