岐阜弁まるけ

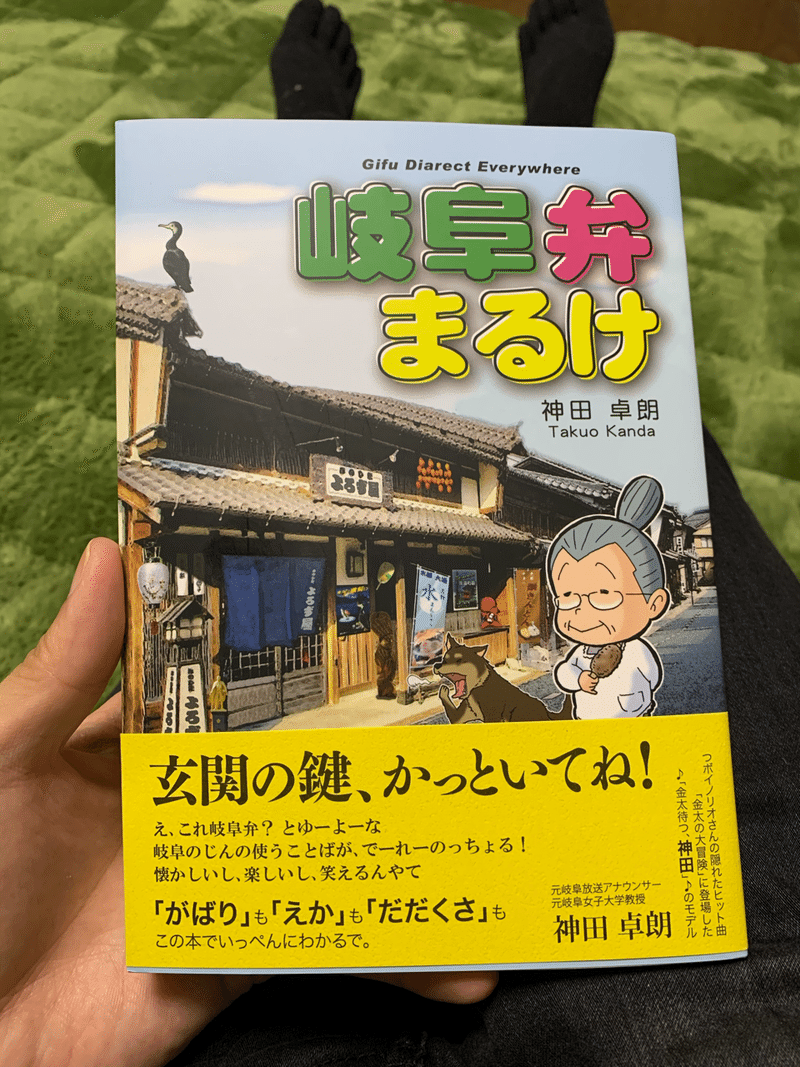

岐阜に帰省した際に、たまたま書店に寄る機会がありました。その書店で平積みになっていた本を見てみたら、興味深い本を見つけました。その本の名前は『岐阜弁まるけ』です。

「岐阜弁まるけ」

章の構成はこうなってます。

・第一章 岐阜弁おもしろエピソード

・第二章 方言を勘考する

・第三章 岐阜弁カルチャー講座

・第四章 岐阜のことば小辞典

第一章でいろんな岐阜弁を紹介していて、第二章と第三章で深堀りした分析をしているようです。第四章は辞書です。

私はまだ第一章の途中までしか読んでません。この時点でこの本を題材に記事を書くのは気が早い気はしますが、あまりにも興味深い本だったので記事にしたくなりました。

自分が発した言葉が方言とわからない

私は言葉に関しては影響されやすいタイプです。関西の人と話すときは関西弁ぽくなるし、関東の人と話すときは標準語になります。

しかし家でリラックスしていたり、子供の相手をしているとうっかり岐阜弁が出る頻度が高くなります。私の妻は千葉県出身なので、そこで通じなくて初めて方言と分かります。(先に「標準語になります」と言いましたが、実は忖度されてるだけで実は方言とか訛りとか出てるのかもしれません。)

記憶にあるうっかり方言で、この本で紹介されているものは「勘考する」「鍵をかう」です。他にも「つくねる」なんかも通じなかったのですが、「つくねる」は名古屋弁らしいのでこの本には無いようです。「えらい」「机をつる」みたいなのは方言として認識してるので気をつけるのですが、「えらい」が出るときってそもそも思考が十分に働いてないので頻出です。

他にも、自分では使わないけど、親や祖父母や先生がよく使ってた言葉はいくつかありました。第一章だけでも気づきが多いです。

そういえば岐阜が舞台になった映画「君の名は」は岐阜弁が豊富に使われていたと後で聞きました。岐阜弁があったことに私はまったく気づいてませんでした。

ちなみにこの本は岐阜弁と丸めてありますが、私は岐阜市の人なので、飛騨や東濃の方言は分かりません。飛騨と美濃はそもそも国が違いましたし、美濃は東西であまり往来しないので馴染みがありません。

自分から方言が消えていく寂しさ

方言というのは地元の独自性のひとつです。先に『自分では使わないけど、親や祖父母や先生がよく使ってた言葉はいくつかありました。』と書きましたが、知ってるけど使わない言葉というのがあります。その言葉は東京に住んでいる私の家庭の中でも伝授されることなく、消えていってしまいます。

私自身の独自性の一つには「岐阜」が強く存在しています。その独自性の一つが徐々に薄れてしまうのは寂しさを感じます。

そんなに寂しければ岐阜に帰ればいいのにと思うかもしれませんが、手につけた仕事の都合もありますし、家庭もあるので、そうも感情的にいかないものです。

寂しいからこそ、最近はあえて少なくとも家庭内では岐阜弁を使っている節があります。「岐阜弁まるけ」とまではとまではいきませんが、この本で改めて岐阜弁を再発見して使っていこうと思いました。

最後に

この記事で紹介した岐阜弁については訳をあえて書いてません。よかったら調べてみてください。えか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?