「ひとは金を支払うと映画を途中退場できなくなる」はウソ。それでもなお、89分見て途中退場できる映画

三田紀房『インベスターZ』の「損切り」の回が話題です。

内容は以下のとおりです。

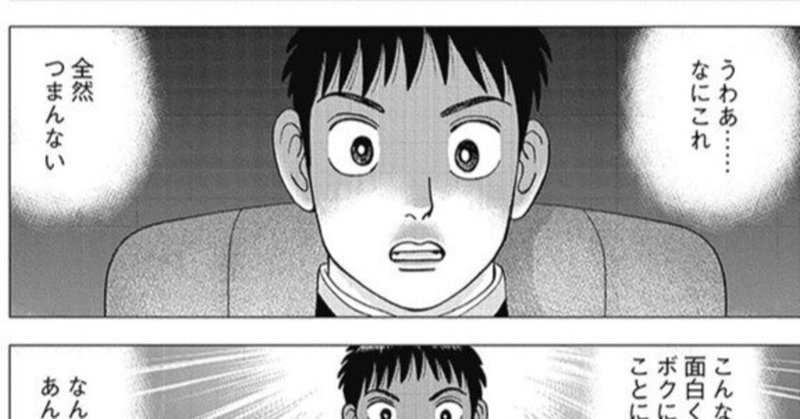

学校の「投資部」に入部した主人公・財前は、新入部員歓迎の日、映画を見にいかされる。だが、あまりに映画がつまらなかったために途中退場。すると、部長の神代が待ちうけていて「21分か」とつぶやく。じつは、新入部員が「損切り」できるか試す恒例行事だったのだ。

「損切り」できるか、とは、つまり「サンクコスト(埋没費用)」によるバイアスがかからないかということです。

「サンクコスト」という効果も、「映画の途中退場」という実験も、直接的に参照元が存在します。

ダニエル・キースと、『なぜ選ぶたびに後悔するのか』などの著作でも有名な、バリー・シュワルツの論文『‘‘Leaky’’ Rationality(「穴のあいた」合理性)』です。

この論文での実験の設定は、「出張でホテルに宿泊していて、テレビの映画チャンネルを見ている。映画はひどくつまらない。このとき【映画チャンネルが無料だったら/映画チャンネルに料金を支払っていたら】、映画を見続けるか」というものです。

お察しのとおり、前者だと7.2%が見続けると答えるのに対し、後者だと62.5%が見続けると答えます。

これが「サンクコスト」の効果… というのは真っ赤なウソなのです。

実験はこう続きます。そもそも、「映画を見ている」という状況はさまざまな背景がありえます。料金を支払っているかという質問の条件は、そうした状況の想定を変えてしまいます。

そこで、「【状況が同じだったとして】【映画チャンネルに料金を支払っていたら】、映画を見続けるか」という再質問をします。

このとき、見続けると答えたのはわずか35.4%でした。

さらに、「【状況は主観的にのみ異なるとして】【映画チャンネルに料金を支払っていたら】、映画を見続けるか」という再質問をします。つまり、料金を支払うのが退屈しのぎのためだったりすれば、ということです。

このとき、見続けると答えたのは33.9%です。

また、「【状況は客観的に異なるとして】【映画チャンネルに料金を支払っていたら】、映画を見続けるか」という再質問をします。

このとき、見続けると答えたのは30.7%です。

要するに、「映画に料金を支払っていたら、サンクコストのためにつまらない映画でも見続ける」という実験結果は存在しないのです。

サンクコストによって、つまらない映画でも見続けるようになるのはわずか23.5%、実験によっては、わずか2人(3%)にすぎません。

そもそも途中退場する判断が正しいのか(後半で盛りかえす可能性がある)、映画がつまらなかったとして途中退場したほうがいいのか(つまらない映画にも見る価値はある。あるいは、途中退場することが今後の行動に悪影響を与える)という議論以前に、ひとは「おもしろいかつまらないか」の理由でしか判断しないのです。

しかも、「途中退場する時間が早いほどいい」という判断も誤っています。

いつ決断すべきかは探索の最適停止問題、いわゆる「秘書問題」です。

n番目の時点で決断すれば、それが最良の判断だった確率は、おおよそ1/nの等比級数の和になります。よって、最終的には1/eになります。計算すると、約37%です。

主人公が最適な判断をしていたとすると、21分で途中退場したので、映画は57分だったことになります。

しかも、主人公が敗北感を感じている神代は18分で途中退場しているので、そのとき見た映画は49分だったことになります。

さらにいえば、ひとが緊張に耐えきれないため、最適停止時点より早く判断を停止してしまうというのは、行動経済学でよく知られたバイアスです。

もちろん、神代がアンドレ・バザンを信奉する古典映画の原理主義者で、見た映画がヴィム・ヴェンダース監督の現代映画に関するドキュメンタリー『666号室』(上映時間45分)だったという可能性はあります。

「投資部」の面々は主人公がいつ途中退場するか賭けていました。

賭けが27分から86分まで分散していて、しかも過去の記録が残っているため、「「投資部」ならデータにもとづいて賭けろよ」とツッコみたくなります。

とくにオンラインコミュニティでツッコまれているのが以下のやりとりです。

"「じゃあこの中で一番長く観ていた人は?」

「それは渡辺(なべ)の89分 最後まで観るんじゃないかと思った」

「僕が観たヤツは結構面白かったんですよ」"

たしかに、「なら最後まで観ろよ」とツッコみたくなるところです。

ですが、たしかに「けっこうおもしろい」うえに、89分の時点で途中退場したくなる映画はあります。

テオ・アンゲロプロス監督『旅芸人の記録』(上映時間230分)です。

けっこうおもしろいのですが、ギリシャの曇天のもとで旅芸人の一家がえんえんと貧しい移動生活をする映画で、正直、途中で残りの上映時間を確認すると逃げだしたくなります。

ラブ・ディアス監督『立ち去った女』(上映時間228分)も、フィリピンの貧民窟を舞台に、冤罪で30年間投獄されていた女が復讐を計画、実行する映画で、けっこうおもしろいのですが、やはり途中で逃げだしたくなります。

もちろん、長ければ途中退場できるということにはなりません。

エドワード・ヤン監督『牯嶺街少年殺人事件』(上映時間236分)は、見始めれば目を離すことができません。映画評論家の蓮實重彦の言葉を借りれば「人生の一日を捧げるにあたいする映画」です。

青山真治監督『EUREKA』(上映時間217分)や、濱口竜介監督『ハッピアワー』(上映時間317分)もそうです。

ちなみに、「長いしつまらないけど途中退場できない」という映画もあります。

クロード・ランズマン監督の、ホロコーストに関するドキュメンタリー映画『ショアー』(上映時間567分)です。固定ショットでひたすら強制収容所の跡地を映しつづけて、独りで立たされたホロコーストの生存者が「ここに彼らがいたんだ」と泣きながら訴えます。見終わったあとは人間の生と死について考え、投資のことはもうどうでもよくなっているでしょう。

ワン・ビン監督の文化大革命のドキュメンタリー映画『死霊魂』(上映時間495分)や、廃棄された工業都市のドキュメンタリー映画『鉄西区』(上映時間545分)もそうです。見終わったあとは人間の生と死について考え、全財産を寄付し、托鉢のための茶碗だけを持って漂泊の旅に出ているでしょう。

一方で、わかりやすいエピソードや特殊効果で観客の興味を保たせて、上映時間を水増ししている「けっこうおもしろい」うえに長い映画もあります。

たとえば、シリーズ映画の『アベンジャーズ/エンドゲーム』(上映時間181分)です。「けっこうおもしろい」からダラダラと見ることはできますが、89分まで見ても「損切り」すべきです。蓮實重彦も、アカデミー賞作品賞を受賞したケビン・コスナー監督『ダンス・ウィズ・ウルブズ』(上映時間236分)などの、ただ長いだけの映画は痛罵しています。

渡辺が見たのも、『アベンジャーズ/エンドゲーム』のような映画だったのかもしれません。

映画会社が上映時間を水増しするのは、長い映画のほうが料金の「元をとれる」と考えがちで、見終わったあとは見た価値があったと思いたがる、という「サンクコスト」のためでしょう。

「損切り」という功利主義的な考えかたは、むしろ、そういう商業主義に抵抗できるようにしてくれるのかもしれません。

ヴィム・ヴェンダースも、長いあいだ映画会社の商業主義に抑圧されてきました。そのヴェンダースが有名になり、商業主義の制約から逃れて撮ったのが『夢の涯てまでも』(上映時間288分)です。

これを見ると、「頼むからわかりやすいエピソードや特殊効果で観客の興味を保たせてくれ」と言いたくなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?