シーガっていう伝統的ゲームがありまして(4)

昨日からの続きです。

年代を追いかけながら調べなおしてみたところ、ハナヤマ社の創作ゲーム「シーカ」のルールは、長い年月をかけて、とってもゆっくりと変化していたこともわかりました。

ハナヤマさんの「シーカ」は、だんだん「シーンカ」してる・・・なんちゃって。

どうして「次第に・ゆっくり」ルールを変化させる必要があったの?

なぜに?と、私は思いました。

その背景事情は何だったのか?

想像してみるのって、面白いです。(後日、ラジくまるの考察を述べるつもりです。)

***

まず第一に1974年ごろのルールをご紹介します。

ハナヤマ社の創作ゲーム「シーカ」がはじめてこの世に出たのは、1974年ごろの事です。

PIECEというポケットゲームに収載されていました。

ルール詳細は、こちらの記事にまとめてあります。

要するに、ナナメにはさんだ場合も相手のコマを取れるという点において、伝統ゲームのSeegaとは、大きく異なっていました。

それから約20年後、再びシーカが販売されたのですが、ちょっとルールが変化していました。

HANAYAMA「ゲームクインテット・プラス1」添付のルールに書かれたシーカは、以下の通りです。(推定1989年ごろ)

***

シーカ 2 to 4 players

(1989年ごろのルール)

勝利条件:

自分のコマが1個以下になったら負け。最後まで自分のコマの個数が2個以上を保ち続けたら勝ち。

用具:

ソリティア盤。

赤青黄緑の4色、各8個ずつのコマ。

準備:

ゲーム盤に何も置かない状態からスタート。自分が分担するコマの色を決めた後、順番に1個ずつ任意の位置にコマを置いていく。

*必ず真ん中のマスは空けておくこと。

コマがすべて置かれたらゲーム開始。

遊び方:

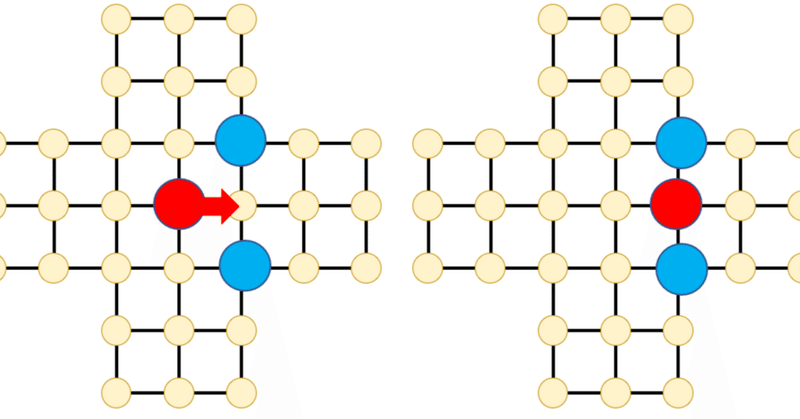

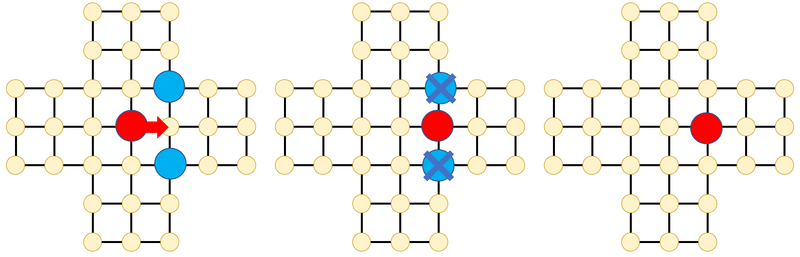

コマはタテヨコの4方向に1マスぶんの距離だけ動かす。

*このゲームではジャンプなし。

自分の色のコマ2つで、相手のコマ1個を「タテ・ヨコ」いずれかの2方向ではさんだら取れる。

相手のコマ2個が、1マス空けて「タテ・ヨコ」に並んでいる時、その中心に割り込んだら、両側にある2つのコマを取れる。

*「ナナメ」では、相手のコマを取れない。

*相手のコマ1個をはさんだら取れるが、相手のコマ2個をはさんでも取れない。

ゲーム盤のスミに対戦相手のコマ1個を追い詰めたら、それを取れる。

***

さて、さらに時は流れ、推定2013年ごろの事。HANAYAMA「ゲームスタジアムSD」添付のルールに書かれたシーカは、以下の通りになりました。

またしても、ちょっとだけルールが変化しています。

シーカ 2 to 4 players

(推定2013年~2024年現在まで)

勝利条件:

自分のコマが1個以下になったら負け。最後まで自分のコマの個数が2個以上を保ち続けたら勝ち。

用具:

ソリティア盤。

赤青黄緑の4色、各8個ずつのコマ。

準備:

ゲーム盤に何も置かない状態からスタート。自分が分担するコマの色を決めた後、順番に1個ずつ任意の位置にコマを置いていく。

*必ず真ん中のマスは空けておくこと。

コマがすべて置かれたらゲーム開始。

遊び方:

コマはタテヨコの4方向に1マスぶんの距離だけ動かす。

*このゲームではジャンプなし。

自分の色のコマ2つで、相手のコマ1個を「タテ・ヨコ」いずれかの2方向ではさんだら取れる。

*「ナナメ」では、相手のコマを取れない。

*相手のコマ1個をはさんだら取れるが、相手のコマ2個をはさんでも取れない。

ゲーム盤のスミに対戦相手のコマ1個を追い詰めたら、それを取れる。

またまた、明日に続きます。

ゲームシステムのデザイナーって、何なの?どういう意味? そんな疑問は、私の記事群によってご理解いただけるものと期待してます。 ラジくまるのアタマの中にある知識を活用していただけるお方、サポート通知などお待ちしています。