多拠点ワーケーション〜旅する正社員のリアル(月10泊編)

風のように自由に、土と混じり合い生きる

風のように物理的にも精神的にも自由に動きまわり、その土地の環境・文化と混じり合いながら生きていく。

どうも、多拠点生活×ワーケーションの「多拠点ワーケーション」を実践している、旅する正社員のRayです。2021年の夏から月10泊のワーケーションを実施してきて、冬には賃貸マンションを解約し、住所不定社員のアドレスホッパーになりました。フリーランスの方でアドレスホッパーは多いですが、普通の会社員でアドレスホッパーは珍しいのではないでしょうか。

このnoteでは、多拠点ワーケーションをしてみたい方、その中でも、いままでは働き方の自由度が低かった会社員が、リモートワーク環境が整いつつある状況で、ワーケーションに踏み出す後押しをできればと思います。

前編では月10泊のワーケーション、後編では年中ワーケーションにおける実践的な内容をお伝えします。なお、「ワーケーションって何?」「ワーケーションに興味はあるけど自分とは関係ない」と思っている方は、まず下記の記事をお読みください。所属しているAI企業のオフィシャルnoteで、多拠点ワーケーションの国内における実態や効果をお伝えしています。

なぜ10泊ワーケーションをやるのか

ワーケーションの期間は、1泊、2泊、5泊、10泊などバリエーションがあります。そんな中、10泊の最大のメリットは、うまくスケジュールを組めば、土日を2回挟めることです。これにより時間と心に余裕が生まれます。例えば、滞在先の周辺を一日のんびり歩いたり、湖畔で物思いにふけるなど、普通の観光とは異なる時間を過ごせます。

ワーケーション(Workation)は、ワーク(Work)とバケーション(Vacation)が組み合わさった造語です。1~2泊だとワークのみ、5泊でも遠い場所だと移動時間が大半になり、ワーケーションの恩恵を受けづらいです。最低でも10泊あると、仕事と旅への見方が変わります。

なにを10泊ワーケーションでやるのか

先ほども述べたとおり、10泊ワーケーションでは、「仕事」と「旅」の両立がテーマとなります。自宅やオフィスでの作業、週末での旅行とは異なります。

ワーケーションの仕事

平日の業務時間は、普通に仕事をしています。「ワーケーションでは誘惑が多いのでは?」という質問を受けることもありますが、ワーケーションが日常化してくると誘惑とも感じません。コワーキングスペースや喫茶店での仕事が増えて、むしろ在宅ワークよりも心地よい緊張感があり、オフィスワークよりもストレスが少なく、仕事に集中できます。

また、新たなアイデアを生みやすい環境として、脳科学では天井の高い場所が良いと分かっています。たまには天井のない場所で仕事をしてみましょう。

あと、会社の中で、ワーケーションの認知を広めて、理解を得る活動も大切です。僕が所属する会社では、ワーケーションの制度が特にありませんでした。そこで、あえてオンライン会議中に旅先の背景を見せて「ここはどこでしょう?」クイズをしていました。例えば、夕方の社内会議では、沈む夕日を背景に参加して、同僚と感動を共有したりしています。

ワーケーションの旅

ワーケーションの旅では、基本的にベース拠点に滞在しています。ベース拠点からの移動は、できるだけレンタカーやタクシーを使わず、近い場所は徒歩と自転車、遠い場所でも公共交通機関(バス・電車・フェリー)で移動しています。健康やエコで良いというのもありますが、単純に各地での新たな発見ができるというメリットが大きいです。

特に、徒歩と自転車での移動は、人が周りの情報を認識するにはちょうど良いスピードのようです。住宅の表札を見て「ここはXXXさんが多いのか」と気付いたり、車では通り過ぎてしまう観光名所でもない美しい場所を見つけたりと、新たな発見の連続です。

長期滞在だと、雲がないときは登山、風の弱いときはサイクリング、天気の悪い日は読書など、天候に合わせて旅を計画できます。天候の情報は、気象庁や米国海洋大気局等の気象予測モデルをスーパーコンピュータで計算した、GPVやSCWがオススメです。

・GPV : 主にPC向け http://weather-gpv.info

・SCW : 主にスマホ向け https://supercweather.com

また、旅に欠かせないのが、スマホの三脚スタンドです。僕はiPhose SE2を三脚に設置して、10秒タイマーで自撮りしています。意外にも100均の三脚が軽くて小さく、持ち運びに便利です。特に、CanDoのスタンドは伸縮可能で、100均の三脚の中でも一番高さを出すことができるので愛用しています。

どうやって10泊ワーケーションをやるのか

10泊という長期間の旅ですので、「衣・食・住」に工夫が必要です。ここからは、よりリアルな実践的ノウハウをお伝えします。

ワーケーションの衣

基本的には、身軽に移動できるように、できるだけ荷物を減らします。僕は、普通サイズの背負えるバッグ(28L)に詰めると最初に決めて、少しずつ必要なものを収納していきます。夏場の軽装なら、バッグに余裕で収まります。

下着は、旅先で1度は洗濯するつもりで、6日間くらい用意します。僕がよく利用するゲストハウスでは、洗濯機と乾燥機があり、洗濯機は30分200円、乾燥機は30分100円くらいが相場のようです。洗剤は無料のこともあれば、有料で50円くらいだったりします。

夏場は、半袖シャツ5~6枚、半ズボン2~3枚くらいで、靴と靴下は履かずにギョサンで過ごしていました。ギョサンは、漁業従事者用サンダルとして生まれたこともあり、水に濡れても丈夫で長持ちです。

これらの衣服に、細かな雑貨とノートPCを加えると、28Lのバッグに収まり、重量が7kgくらいになります。旅先までの移動費用を抑えるために、LCCを利用することが多いのですが、Peachだと機内持ち込み手荷物の重量が7kgまでなのでギリギリセーフです。荷造りをした後はバッグを背負い、家の体重計に乗って、重量を計測しながら荷物を調整するのがコツです。

ただ、夏以外では、衣服の厚みも増して、普通サイズのバッグに収めるのが難しくなります。スーツケースに入れるのも選択肢の一つですが、僕は身軽に移動したいため、重い荷物をゆうパックで送っていました。これがベース拠点に長期滞在するゆえの技であり、自宅からベース拠点への移動中も旅を楽しめます。郵送荷物のサイズが大きくなければ、飛行機で追加で預ける手荷物料金とゆうパックの料金があまり変わらないです。

ワーケーションの食

食は、地産地消がテーマです。地元の新鮮で旬な食をいただき、地元経済にも貢献します。地元のお店で外食したり、ゲストハウスの共同キッチンで地元食材を自炊したり、外食と自炊のミックスになります。

朝食は、朝ウォーキングで、地元のパン屋さんや惣菜屋さんで買い食いするのがオススメです。沖縄県の石垣島では、地元民のソウルフードである「オニササ」をあらゆるパターンで試しました。

昼食は、ご当地料理のお店や地元の定食屋さんで、同じ料理を複数の店で食べ比べると楽しいです。日本三大うどんの1つである「五島うどん」も、お店ごとの微妙な味の違いが分かり、長期滞在ならではの食の探究です。

夕食は、海沿いであれば魚屋さん、山間部であれば肉屋さんで、ご当地ならではの食材を買って自炊するのがオススメです。地域密着型のスーパーで、新鮮&格安な食材をゲットできることもあり、北海道の白老で調理した「うにく」は最高でした。

地方にいると、都市部では入手困難な地酒も、確実に飲める店があったりします。休日は、ワイナリーをめぐりつつ、その土地のワインと食材を楽しむのが僕のマイブームです。

短期滞在だと、観光客に人気のレストランを無難に選びがちです。しかし、長期滞在だと、あまり有名ではない店にも冒険できて、むしろ、そちらの方が穴場の名店だったりします。

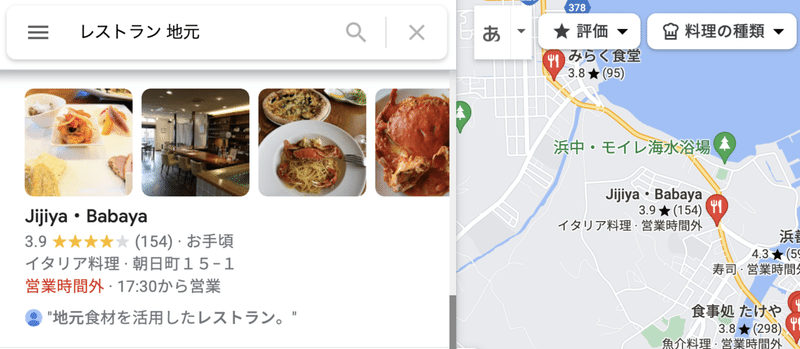

ちなみに、地元密着型のレストランや商店を見つけるコツは、Google Mapで「レストラン 地元」や「スーパー 地元」を検索することです。検索結果の中から、「地元の食材」や「地元の人が通う」などのコメントを発見しましょう。都市部では食べログの情報量が多いですが、地方ではGoogle Mapの方が情報量も多く信頼できます。もちろん、現地で宿のスタッフにオススメを聞くこともお忘れずに。

ワーケーションの住

10泊ワーケーションのベース拠点を決めます。長期間であり、また、継続的な旅だからこその方針があります。

まず、せっかくの長期間なので、「今まで行ってみたかったけど、移動の便が悪いから行けなかった場所」が良さそうです。例えば、飛行機の直行便がなかったり、フェリーでの移動時間がかかる「離島」は良い候補です。

また、毎月旅をするからこそ、季節に合わせた場所選びも楽しいです。例えば、春は花粉を避けて沖縄県、夏は涼みに北海道、秋は温泉入りに大分県、冬はスキーで長野県といった暮らし方もできます。

さて、行きたい都道府県を決めたら、次に宿探しです。最近は、多拠点ワーケーションに適した月額のサブスクサービスも増えています。

・HafH:月額30,800円(10泊プラン)/1,000拠点

・ADDress:月額44,000円/45拠点

・Hostel Life:月額45,000円/38拠点

・Living Anywhere Commons(LAC):月額27,500円/27拠点

(2021/12時点)

「多拠点ワーケーションで好きな場所に10泊」という条件では、拠点数の多いHafHがベストでした。HafH以外は、宿泊日数の制限がないプランなので、10泊より長いなら選択肢として良さそうです。ちなみに、HafHにも宿泊日数の制限のないプランがありますが、月額82,000円で、他より少しお高いです。なお、LACは宿泊日数の制限もないのにHafHの10泊プランより安いので、少ない拠点でも構わないなら良さそうです。

HafHを利用するときには、多拠点ワーケーションのための検索方法があります。行きたい都道府県を指定したあと、「設備・アクセス」の中で「ワーキングスペース」でフィルターします。これで、リモートワーク環境のある宿を選ぶことができます。WiFiの速度も安定しています。他の宿検索サービスにはない、HafHならではの機能だと思います。

さらに、「カフェ/バー」でフィルターして、クラフトビールが飲める宿があれば即決です。毎晩、飲んで寝る、無限ループの完成。

ちなみに、HafHは長崎から始まったこともあり、HafHの直営店もあります。HafH Nagasaki SAIは、働く環境としても、住む環境としても最高でした。

HafHは、コミュニティ作りにも取り組んでいます。2期生として参加してみたのですが、Slackで旅の情報を共有しつつ、いつかどこかの拠点で巡り合うという、旅人のゆるい繋がりが心地よいです。

HafHに会員登録したい場合、下記の招待リンクから登録した方が、追加でコインをもらえるようなので、ぜひご利用ください。1泊プランから始められて、コインを貯めればハイアットなどの高級リゾートにも泊まれたりします。HafHは、サブスク大賞2021のグランプリにも輝いており、まさに大注目のサービスです。

旅する正社員になろう

今回は、多拠点ワーケーションについて、月10泊のケースで、なぜ・なにを・どのようにワーケーションでやるのかお伝えしました。特に、衣・食・住については、リアルな実践的ノウハウを書いたつもりです。

いままでは働き方の自由度が低かった会社員でも、リモートワーク環境が整いつつあります。ぜひ多拠点ワーケーションを実践しましょう。

社会は、多様な考えを受け入れる方向に進んでいますし、多様に働くための環境も整いはじめています。皆が、同じ場所で、同じ時間に、同じ服で、同じように働くことが生産的だった時代から、日本は前進すべき時ではないでしょうか。

人や社会は変わることができます。人の脳には可塑性という特徴があり、柔軟に思考回路を変えられるのです。定住・安定・同調を求めるのが日本人の根底にあると思われがちですが、それは狭い見方です。我々日本人は、遠い昔、アフリカの奥地から冒険してきた旅人なのですから。

後編はこちら

いただいたサポートは、note執筆の調査費等に利用させていただきます