エヴァリスト・ガロア(その一)

鷲の子(レグロン)

ローマ王ことライヒシュタット公フランツが生を享けたのは、ナポレオン帝国が絶頂を迎えた1811年のことだった。

ナポレオンと、その二番目の皇妃で、オーストリア帝室より嫁いできたマリー・ルイーゼとの間に生まれた彼は、この時までは、世界一の幸運児といっても良かった。誰もが、この天使のような赤子が将来、父の後を享けて、二代目のフランス皇帝としてヨーロッパに君臨することを信じて疑わなかった。

我が子を抱いたナポレオンの感慨はいかばかりであったろう。ユゴーが詠ったように「未来よ!未来よ!未来は私のものだ!」 と、叫び出したい気持ちだったのかもしれない。

だが、それから1年と経たぬうちに、帝国の前途には暗雲が垂れ込め始める。

きっかけはロシア遠征(1811年)の失敗だった。

悪名高い「大陸封鎖令」に従わぬロシアを膺懲せんとして企てられたこの遠征の悲惨な結末は、ナポレオンの意気をくじいてあまりあるものがあった。もはや彼は「不敗神話」の主人公ではありえない。

その支配に甘んじていた各国の人民は「反撃の好機至れり」と大いに勢いづいた。

「ナポレオン恐るるに足らず!」——それが彼らの合言葉である。人々の胸には、「愛国心」の炎が赤々と燃えていた。それが征服者ナポレオンによってもたらされた概念であることを、彼ら被征服者たちがはっきりと悟るのは、まだまだ先のことである。

ともかくもこの時、長年の支配に対する人々の怒りは最高潮に達していた。彼らは怒りによって、国境を越えた結びつきを形成しつつあった。それはナポレオンの没落を決定づけたライプツィヒの戦い(1813年)の別名が「諸国民戦争」というところからも察せられよう。

この戦いに勝利した連合軍はその余燼を駆って、一路パリを目指して進撃を続けた。プロイセンの名将ブリュッヘルは豪語する。

「ナポレオンは、ヨーロッパのすべての首府を訪れた。今こそ我らが答礼すべき時となった」と。

ナポレオンは、皇妃マリー・ルイーゼの生国オーストリアが、各国との講和を斡旋してくれることに、最後の望みを繋いでいた。だが、メッテルニヒ外相の返事はつれない。

「陛下の運命はここで終わりです」

そして彼は、オーストリア皇帝の義息たるナポレオンに向かって、眉一つ動かさず、冷たくこう言い放った。

「私のお仕えする皇帝は、人の親である前に一国の君主であります。たとえ自分の娘(マリー・ルイーゼ)を犠牲にすることになっても、悔いはないでしょう」

——かくてナポレオンは孤立無援の状態に陥った…。

だが、土壇場に至って真価を発揮するのが、ナポレオンという男の恐ろしさだ。彼は矢継ぎ早に的確な指示を発し、わずかな手兵で以て、迫りくる連合軍をたちまち混乱状態へと陥れた。

その鬼神を彷彿とさせる超人的な指揮ぶりはまるで、幾多の戦役で涙を呑んで斃れていった無数の兵卒の魂が、彼に乗り移ったかのようだった。

けれども、ことここに至っては、それすら単なる時間稼ぎにしかならない。

幼いローマ王はベッドの上で、必死に父の無事と平和を祈った。

彼の誕生後数年で、事態はここまで悪化してしまったのだ。

1814年3月、パリは陥落した。ナポレオンがフォンテーヌブローにて退位を宣言したのは、それからおよそ1か月後のことである。

流刑先のエルバ島に腰を据えた彼は、勝利者たちに向かって懇願する。

「もはや王冠を望みはしない。ただ、妻子と共に暮らすことを許してほしい」と…。

この頃、マリー・ルイーゼは幼いローマ王を連れて、オーストリアの父の許に身を寄せていたが、ナポレオンの再三の嘆願も、遂にその敵たちの心を動かすことはできなかった。

——ナポレオンが、それから間もなくして、エルバ島脱出と復位の決意を固めたのは、もしかしたら、妻子との再会を願うあまりのことだったのかもしれない。

秘密裏にフランスに上陸し、世にいう「百日天下」を築いた彼は、オーストリア帝室に対して、かねてより預けてある妻と息子を帰してくれと幾度も哀訴したが、返答はなかった。

実はこの時すでに、マリー・ルイーゼはナポレオンを忘れて、他の男の腕に抱かれていたのである。

帝政期に権勢をほしいままにしたナポレオンの親族も、今はその恩顧を忘れて、彼の許を去っていた。

ひとりローマ王のみが、ナポレオンとの再会を切に願っていた。

けれど、この父子が、現世で再び巡り合うことはなかった。

ワーテルローの戦い(1815年)に敗れた父は再び虜囚の身となって遥かセント・ヘレナ島に流され、そこで波乱に満ちた生涯を終える。そして息子の方は、シェーンブルン宮殿の深閨に養われて、偉大なる父に思い焦がれながら、20余歳で病没した。

後世の人は、ローマ王を「大鷲」と称されたナポレオンになぞらえて「鷲の子」(レグロン L'Aiglon)と呼び、その早すぎる死を惜しんだ。

目覚めた人々

ローマ王の命を縮めたのは周囲の無理解だった。

彼が父への憧憬を募らせれば募らせるほどに、孤独は深まるばかりだった。

オーストリア帝室の人々にとって、ナポレオンは所詮「コルシカの食人鬼」以外の何物でもない。彼らにとって、ローマ王の存在は悩みの種だった。すなわち彼は、ハプスブルク家がナポレオンに膝を屈した結果生まれた子である。オーストリア皇帝は幼いローマ王をたいそう可愛がったということだが、その心中には複雑な感情が渦巻いていたに違いない。

ことによると、祖父として孫を見つめる慈愛に満ちたまなざしが、次の瞬間にはよそよそしいものに変わる、ということもあったかもしれない…。

——愛すべき孫は、同時に「食人鬼」の息子でもあり、栄誉あるハプスブルク家が、唯一味わった辛酸の証でもあるのだ。

そのことを一番よく知っていたのが、ほかならぬローマ王その人だった。

自分が敵中に放り込まれた異分子であることを悟った彼の苦悩はいかばかりであったろう。皇帝は彼を「オーストリア大公」に叙することをはばかり、その代わりとして、数段劣る「ライヒシュタット公」の位を与えてお茶を濁したが、こんなところからも、親族が自分に向ける不信感が見え隠れするようで、その寂寞の念はますます強まっていった。

次第に彼は、幼い頃に生き別れた父、ナポレオンとの思い出に、慰めを求めるようになった。

朝に夕に、父の伝記を読み漁り、軍事教練に精を出すローマ王を、宮廷人たちは不信の目で見つめた。

(ああやって、いつか父の仇を討つための下準備をしているのかもしれない…)

そんな風に思われたのである。

時あたかも、ウィーン体制の反動政治に不満を抱く人々が、各国で激烈な行動を始めた頃のことだから、彼らの不信感も、まったく根拠を欠いたものではなかった。もし、ローマ王が叛徒の先頭に立って向かってきたら、現今の体制はたちどころに崩壊するだろう。「ナポレオンの遺児」にはそれだけの求心力があった。

本人のあずかり知らぬところで、ローマ王は第一級の危険人物とみなされるようになっていた。

***

ここで、ウィーン体制下のナポレオン復権運動について、簡単に説明しておく。

ナポレオン没落後、彼の敵たちは共同で「ウィーン体制」と呼ばれる、新たな国際秩序を構築した。表向きそれは「平和の回復」を目的とするものだったが、真の意図は別のところにあった。すなわち、ナポレオンが各国に伝えた「革命精神」の否定である。征服者ナポレオンが諸国に広めたそれは、やがて被征服者自身の理念となって、彼らに社会の改造を唱えさせていたのである。

ドイツでは大学生が、ロシアでは若手の将校からなる「デカブリスト」(12月党員)の一群が、そしてイタリアでは「カルボナリ党」の青年たちが、続々と、体制への挑戦を開始していた。彼らにとって、ナポレオンは祖国を蹂躙した憎むべき侵略者であると同時に、自分たちを目覚めさせてくれた「恩人」でもあった。

この頃から、ナポレオン崇拝熱が、諸国で異常な高揚を見せ始める。

ドイツのハイネが「二人の擲弾兵」という詩を発表し、ナポレオンに忠誠を誓う兵士たちの心意気をヒロイックに謳い上げたかと思うと、ロシアのプーシキンはナポレオン立身の契機となった革命を「栄えある災厄」と賛美する。

さらに、海を越えたイギリスでは、青年時代のディズレーリが、ナポレオンの偉業を称える頌詩を公にしていた。ただしそれは、あまりに下手な仕上がりだったために、周囲の失笑を買ったということだが…。

ともかくも、ナポレオンは死後の復権を果たした。そして、こうした傾向の特に著しかったのが、復古王政下のフランスであることは、今さら言うまでもなかろう。

ウィーン体制下の反動政治に倦んだ人々は、ナポレオンを「革命の成果を守り育てた英雄」として、肯定的に評するようになった。言い換えれば、昨日まで「ナポレオン」の名を呪詛した人々が、一転してその名を解放の象徴と見做し始めたのである。

歴史を読む醍醐味は、こういう矛盾を素直に受け入れるところにある。

だが、ローマ王の直面した矛盾は、そう生易しいものではなかった。

彼がどれだけ偉大なる父を敬慕しようと、自分がその敵たちに育てられたという事実は変えようもない。その体に流れる血の半分は、父を「裏切った」母から受け継いだものなのだ。忌まわしきハプスブルク家の血が、自分の中にも流れているのだ!

彼はその苦悩を、天候をいとわぬ激しい軍事教練で紛らわせようとした。雨の日も、雪の日も、馬にまたがり、柔和な風貌にそぐわぬ大音声で、兵士を叱咤し続けたのである。

「前進!」

「構え!」

「撃てッ!……」

——第二のナポレオンとして、武勲赫々たる大将軍となることを夢見ていたのかもしれない。

だが、結果的にはそれが、彼の命を縮めることとなった。

無理がたたって、肺を病んだのだ。

肺結核の診断を受けたローマ王は痛恨の叫びを上げた。

「この僕がそんな軟弱な病気で死ぬのか!僕は父上と同じように胃癌で死にたい!」

ガロア誕生

ローマ王は1832年に死んだが、同じ年の5月31日、フランスで、一人の青年数学者が決闘に斃れたことは、当時あまり話題にならなかった。決闘での死など、ありふれた事故くらいにしか思われていなかったのである。

親しい人々以外、彼の横死を悲しむ者はいなかったが、やがて全世界の数学者がそれを惜しむことになる。なぜなら、弱冠二十歳の彼が唱えた新理論は、数学の歴史を一変させてあまりあるものだったからだ。もし、彼が決闘などという無鉄砲なことをせずに、天寿を全うしていたら、その間に更に重要な数学的発見をしていたかもしれない。彼自身「僕には時間がない!」と書き残したほどだから、その頭の中にはまだまだ発表の機会を待っていた新理論が、ギッシリ詰まっていたことだろう。それらの全てを彼が発表していたら、どういうことになっただろうか。

——彼には、教授の椅子でも用意されて、安逸な生活が約束されたかもしれない。

だが、彼はそういう道に進むのを潔しとしなかった。社会の矛盾に怒れる青年として、「大人」になることなく、夭折する道を選んだのだ。

何事にも冷め切っていた十代の頃の僕なら、そんな彼を「馬鹿な奴だ」と嘲笑ったかもしれない。

しかし、今になって、そんな彼の気持ちが、痛いほどによく分かる。

もし僕が19世紀のフランスに生きていたなら、パリの街角に佇んで、悲しげに人の往来を眺める彼——エヴァリスト・ガロアに向かって、握手でも求めていたことだろう…。

***

ガロアはローマ王と同じ1811年に生まれた。父親はニコラ=ガブリエルといって、パリ近郊の町ブール・ラ・レーヌで長年町長を務めていた。熱心なボナパルティスト(ナポレオン崇拝者)であったニコラ=ガブリエルは、息子がナポレオンの皇子と同じ年に生まれたことを誇りにしたというが、まさか没年まで同じくすることになるとは、神ならぬ身の知る由もない。

ナポレオンがワーテルローの戦いに敗れて二度目の退位を余儀なくされたのは、ガロアが四歳になった年のことである。

代わって政権の座についたのは、およそ20年前に、大革命によって国外に逃れていた、ブルボン家のルイ18世とその一族だった。

幼いガロアには知る由もなかったことだが、この政権交代で彼の父は立場を危うくさせられている。

ルイ18世自身は復讐に積極的ではなかったが、彼の取り巻きがそれを許さなかった。特に「王よりも王党的」と評された「ユルトラ」(反動貴族)の一群は、革命とナポレオン政権に関係した者全員の抹殺を唱えてはばからなかった。

このために、多くの有為の人士が犠牲となった。

ことに、ナポレオンの最も信頼した部下の一人で、「勇者中の勇者」と呼ばれたネイ元帥の処刑は、フランス社会を深い悲しみで包んだ。

その朴訥な人柄は、党派を問わず、多くの人々に愛されていたのである。

事態は、ルイが危惧した通りに進んだ。

復古王政はたちまちに、フランス国民の怨嗟の的となった。

それでもユルトラの暴走は已まない。その追及の魔の手は、遂にガロアの父二コラ=ガブリエルにまで迫ってきたのである。

ナポレオンの帝政を支持しただけでも、罪状は十分だった。

ところが、ニコラ=ガブリエルは間一髪で反動派の追求を逃れることができた。

彼の人徳を慕う町民が、その罷免を頑なに拒んだのである。

おかげでニコラ=ガブリエルは、町長としてブール・ラ・レーヌに留まり続けることができた。

——だが、それが果たして良いことだったのだろうか。後の展開を知る者として、複雑な気持ちにならざるをえない。

この時、国外追放にでも処せられていた方がましだったかもしれない。

後にニコラ=ガブリエルを見舞った悲劇は、ガロアの心に巨大な影を落とすこととなる。

しかし、当面のガロア一家の生活ぶりは幸福この上ないものだった。

父はエヴァリストに最高の教育を授け、母は彼のためにギリシアの古典を読み聞かせてやった。当時としては珍しいインテリ女性だったのだ。

おかげで、パリの寄宿学校(ルイ大王学院)に入学して幾ばくも経たぬうちに、ガロアはその年で一、二を争う優等生にのし上がった。

その頃の彼の得意科目は、主にラテン語や古典ギリシア語などの人文学系に集中している。後の天才数学者のそれとしては、ちょっと意外な気もするが、当時は中等教育に占める自然科学の立ち位置がまだあやふやな時代だったから、当然といえば当然だろう。

ガロアの運命を変えたのは、ある日気まぐれに覗きにいった数学の授業だった。

彼はたちまちに、数学のもたらす知の快楽に魅せられていった。

一見無機質な数式が描き出す優美な曲線。

無限とも思える数の世界。

余計なものを一切省いた方程式の美しさ——それは分厚く、ほこりにまみれて古ぼけた哲学書以上に、この世の「真理」を雄弁に物語っているかのようであった。

彼が如何にして、自身の数学的才能を開花させていったかを語るには、数学が大の苦手である僕は役不足だと白状するしかない。これらの点に関しては、最近改訂版の出た、数学者の加藤文元氏によるガロア伝を参照していただいた方が手っ取り早いと思うので、ここでは詳述を避ける。

だが、これだけは書き添えておこう。

それは、ガロアに反抗児としての気概を植え付けたのが、ほかならぬ数学であるということだ。

およそ青年とは自分を天才と思い込み、何かにつけて世の中を馬鹿にするものだ。

社会に出れば、こういう態度は通用しなくなる。

凡人としての自身を受け容れ、自分にできることを黙々とこなしてゆくようになる。

人はそうした態度の変化を「成長」と呼び、それを受け入れた者を「大人」と言う。

だが、もしその青年が、正真正銘の「天才」であったなら?

彼には、自身を繕い、世の中と妥協することなど、できやしない。

何物をも寄せ付けぬ誇りが、それを拒否してしまう。

むしろ「天才」である自分に、並の「成長」を強要し、「大人になれ」という社会を、深く憎むようになるだろう。

——これが、ガロアの命を短からしめたものの正体である。

数学の天才ガロアの誕生は、同時に「永遠の反抗児」の誕生でもあったのだ。

時代の隊列に伍して

それからのガロアはまるで人が変わったようになった。

あれほど優秀な成績を上げたラテン語やギリシア語のテストでは落第点を取り、ほとんどの授業を眠たそうに聞き、夢見るような表情で、先生の顔を見つめた——たぶん、教壇に立つ先生の頭上に、数学の妙なる世界を映し出していたのだろう。

そんな彼が息を吹き返すのは、数学の授業の間だけだった。

「ガロアは一体どうしちまったんだろう」

教師たちはいぶかしんだ。

そんな中、数学教師だけは、この少年の持つ天才を確信していた。

「彼はきっと、数学史に名を残すでしょう」

しかしやがてガロアは数学への情熱の他に、もう一つの感情——どうにもならない感情と、泥沼の格闘をせねばならなくなった。

それは、自身を縛る社会への怒りだった。

当時のフランスは、前述したように、ブルボン朝の復古王政の支配下にあった。

度重なる政治的弾圧に、人々の怒りは徐々に膨れ上がっていった。

ガロア8歳の時(1820年)には、国王の甥で、反動政治の巨魁であったベリー公の暗殺事件が発生している。

世の中は騒然として、未来への光明は皆無だった。

開明的な家庭に育ったガロアには、そんな社会に巣食う矛盾の正体が、はっきりと見分けられた。

革命で、国を追いやられた恨みに凝り固まった貴族たちは、今こそ恨みを果たす時とばかりに、「革命分子」の摘発に躍起になっている。

だが、彼らがいつまでも民衆の上に君臨できると思ったら大間違いだ。

なぜなら、大革命の遺産は、貧困にあえぐ最下層の人々の中にさえ、脈々と受け継がれているからだ。

(見ていろ、いつか再び立ち上がって、お前たちの政権を完膚なきまでに叩きのめしてやる…)

そんな感情が、社会のあちこちに満ち満ちていた。

またこの時代は、政治的には退廃期といっても良かったが、文化的には爛熟の時代だった。

フランスだけでも、ユゴー、デュマ、バルザックの三大文豪をはじめ、スタンダールやドラクロワなどの天才が多数出現しつつあった。

彼らの政治的信念はまちまちだったが、一つだけ共通していたのは、彼らが総じて現状に満足しない、反骨心の持ち主であるということだった。

彼らは「ロマン主義」と呼ばれる、新たな潮流を文化の世界に築き上げた。

おそらくそれは、社会の停頓を芸術によって打ち破ろうとする、必死の試みでもあった。

社会の上層であぐらをかく貴族たちには、果たしてそのことが分かっているのだろうか。

民衆の怒りと、芸術家の反骨心とは、地下水流のごとく、根底で結びついているのだ。

そしてそれは今や、熱く煮えたぎったマグマのように、噴出の機会を待つばかりとなった。

「不正な破廉恥や行為を鋭く感じ取った人びとが、この陰気で無慈悲なやりきれない世界から脱出しようとつとめていた。やがて幸福そうに満ちたりた顔をし、ときとして尊大な満足感をただよわせた新たな支配者にむかって、さまざまな抗議の声がもちあがるようになる……19世紀初頭におけるフランスの叫びは、社会的反抗の枠もしくは世代の衝突の枠を超えてロマンチックである」

こうした時代の荒波の中で、ガロアは次第に革命思想に接近してゆく。

「革命家」としての彼の出発点はどこにあるのだろうか。

それを明らかにするには、十七歳のガロアを見舞った二つの悲劇について物語らねばならない。

悲劇、また悲劇…

数学に目覚めたガロアにとって、ルイ大王学院の雰囲気はもはや耐え難いものとなってきた。

彼の目から見れば、級友は皆凡俗ばかりだった。

数学の知識に乏しいのはまだ良いとして、現今の体制に悪口ひとつ言おうともしない。

まるで、従順に躾けられた小犬みたいな連中だと、ガロアは思った。

そこで彼は思い切って、エコール・ポリテクニク(理工科学校)を受験することにした。

1794年に設立されたこの学校は、高度な技術者の養成を目的とし、ナポレオンの庇護のもとで、フランスはおろかヨーロッパでも指折りの高等教育機関としてその名を轟かせた名門だった。

だが、それ以上にガロアを惹きつけたのは、その自由な校風だった。

学院の堅苦しい寄宿舎生活にうんざりしていた彼にとって、エコール・ポリテクニクはうってつけの学校だった。

——なによりも、数学の大家は皆、この学校の門を潜るのだから!

ガロアの胸は否が応にも高まった。そしてエコール・ポリテクニクの制服をまとった自分を想像しては、ひとり悦に入った。

ところが、結果は不合格だった。

ガロアは落ち込んだ。しかし、まだ再受験のチャンスがある。彼は昼夜を忘れるほどの猛勉強に勤しんだ。

だが——好事魔多し!1年後(1829年)の夏、エコール・ポリテクニク受験を間近に控えたガロアのもとに、唐突に、父の死を知らせる手紙が舞い込んできたのである。

すぐさまガロアは、パリを発って故郷に帰った。

そこで彼は、はじめてことの顛末を知った。

父ニコラ=ガブリエルは開明的な人物だった。ボナパルティストであった彼は、同時に啓蒙思想の敬虔な信徒でもあり、特に「無神論者」ヴォルテールの思想に傾倒していた。だが、当時それらの信条を公言するのは、大変に勇気のいることだった。ナポレオンを追い出して政権を築いたブルボン復古王政のもとでは、ことによると破滅をもたらす可能性さえあった。

実際に、そのせいで彼はこれまでで何度もその立場を危うくしかけている。

だが、その度に町民の支持のおかげで、難局を乗り越えることができた。

けれど、今回ばかりは、ことはそうやすやすとは運ばなかった。

ニコラ=ガブリエルはかねてより、町に巣食う僧侶の腐敗に頭を悩ませていた。

僧侶の腐敗は、1789年の大革命以前より問題になっていたことだったが、革命勃発から間もなくして、綱紀粛正と僧侶に与えられていた特権の廃止が間断なく施行されたことで、ナポレオン時代に至るころには、この問題が取り沙汰されることは少なくなっていた。

ユゴーの『レ・ミゼラブル』では、帝政期のフランスを生きた司祭ミリエルが、慈愛に満ちた理想的な人物として描かれているが、時代背景と相まって、おそらくはこういう立派な僧侶も実際に存在したことだろう。社会を襲った苦難の連続が僧侶の精神を高めたのである。

ところが、王政復古で海外に逃亡していた僧侶が戻ってくると、彼らはまた、革命前と同じことをやり出した。うわべでは神の道を説きながら、裏では酒と女と賄賂に溺れる腐敗堕落した生活を送って、教区に害毒を及ぼし始めたのである。

これではマルクスに「宗教はアヘン」と言われても仕方がない。

ガロアの故郷ブール・ラ・レーヌでも、事情はさして変わらなかった。

町長であったニコラ=ガブリエルは、その対策に追われた。

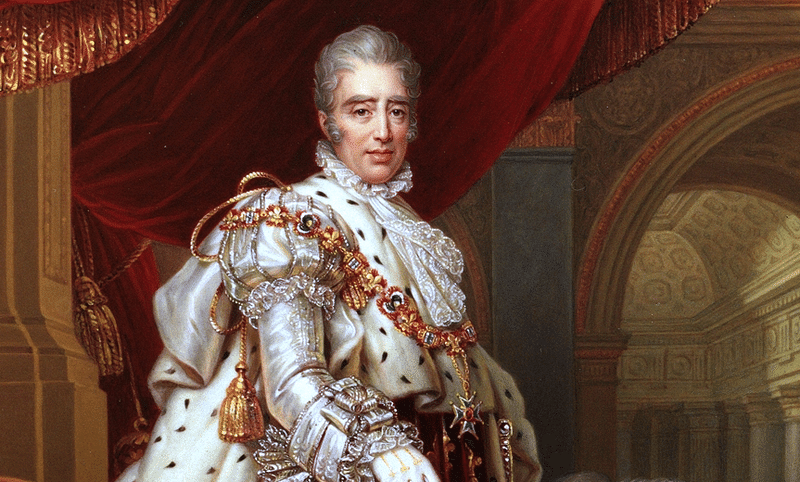

ところが、1824年、ルイ18世が死に、弟のシャルル10世が即位すると、事態は急速に悪化する。

シャルルは、熱烈な王党派すら不快にさせるほどの、極端な保守反動主義者だったのである。

彼は言った——「僧侶を侮辱した者は死罪!」と。そして実際に、祭器を盗んだ者を「親殺しの刑」に処し、民衆を震え上がらせた。たかが祭器を盗んだくらいで、手を切断し、首を刎ねるなど、まるで千年前の暗黒時代のようだったが、それもそのはず。

シャルルは自らを、王権華やかりし頃の中世のキリスト教国王に擬していたのである。

古めかしい戴冠式を挙げ、病人に触れてその病を癒そうとした彼に、王党派の作家シャトーブリアンすら苦言を呈したほどだった。

こんな男が国王になったのだから、僧侶の増長がますます酷くなるのは当然である。

かくのごとき時代にあって、町政の改革に乗り出したニコラ=ガブリエルが、僧侶と対立せずに済むはずはなかった。悲劇の舞台はこうして整えられていった。

ニコラ=ガブリエルの死の真相は、次のようなものであった。

「この年の初め、ブール・ラ・レーヌに一人の若い司祭が着任した。彼はじきに土地のユルトラたちと結託し、ニコラ=ガブリエルを村(ママ)から追い出すための陰謀を画策し始める…ニコラ=ガブリエルは詩作を嗜み、自作の詩を自ら吟唱する趣味を持っていた。彼らはその村長の文体を真似た卑猥な詩を作り、彼が作ったものとしてこれを村に流行らせた。このことがニコラ=ガブリエルのみならず、ガロア一家をいたく傷つけることになったのは言うまでもない。このことが彼の鬱状態を決定的にしたであろうことは十分考えられる」

そして、耐え難い侮辱に苦しんだ彼は遂に、自ら命を絶ったのだ。

父の葬列に参加したガロアは、悲しみを癒す間もなく、再びエコール・ポリテクニクの受験に挑まなければならなかった。その間わずかに数日(加藤、同前)というから、相当辛いことだったろう。

実は僕にも似たような経験がある。故郷で親族の葬儀に参列した翌日には、期末試験を受けに、遠方の大学に舞い戻らなければならなかった。

僕の経験上、こういう時に最大限の力を発揮できないのは、むしろ当たり前のことだ。

こうして、ガロアの再受験はあっけなく失敗に終わった。

同時に、エコール・ポリテクニク入学の夢も、泡と消えた。

この学校の規定では、入学試験は二度までしか受けることができなかったからだ。

だが、彼にはそれを諦め切ることなどできなかった…。

——なぜだ!

彼は怒る。

——なぜ、数学にかけては右に出る者のない僕が「不合格」なんだ!

この二度目の受験を巡って、後世様々な「伝説」が生まれた。

あまりにも単純な、人を小ばかにしたような質問を繰り返す試験官に怒ったガロアが、黒板消しを投げつけたために不合格にされたとか、彼の才能が目覚ましいものでありすぎるがためにかえって試験官の疑惑を呼び起こしたとか……。

だが、これらの話には、何の根拠もない。

父の死の衝撃が尾を引いたこと、ガロアが数学以外の科目をろくに勉強してこなかったこと。

敢えて不合格の理由を挙げるとするならば、この二点に尽きるだろう。

仕方なく彼は、前年自分の処女論文を高く評価してくれた(?)、数学界の重鎮オーギュスタン・コーシーを頼って、なんとかエコール・ノルマル(高等師範学校) の受験資格を得られるよう取り次いでもらったらしい。

「らしい」と断定を避けたのは、この辺りの事情が詳らかになっていないからである。ガロアの人生には今なお謎が多い。従来語られてきた「伝説」によると、コーシーはガロアが送り付けた処女論文を屑籠に放り投げた「悪玉」ということにさえなっている。だが、どうやらこれは単なる「伝説」に過ぎないらしい。詳しいことは、前述した加藤氏の著作を参照してもらいたい。

1829年は、ガロアにとって失意の年だった。

ガロアの伝記を読んだ僕が、心に焼き付けた情景がある。

それは、父の棺を墓場へと運ぶ彼とその家族、そしてブール・ラ・レーヌの町民たちが、道で僧侶の一群に遭遇した場面でのことである。

心優しい町長さんを、僧侶の讒言によって「殺された」怒りにたけり狂った町民たちは、次々と、手に取った石を僧侶たちに投げつけた。

ここからは僕の想像を交えた描写になるのだが——

——死ね!死んじまえ!

僧侶どもは泣きながら懇願する。

——許してくれ!あんなことになるとは思わなかったんだ!

それでも石の雨はやまない。

血が流れる。赤い血が、緑豊かなブール・ラ・レーヌの景色の中でいやに映える。

それまで涙を流して葬列に加わっていた人々が、今では血に飢えた悪鬼のようになって、石の雨を降らせている。

悪夢のような光景。

だが、誰一人それに気づかない。

後には白昼夢のような気だるさだけが漂う…。

父の棺を挟んで繰り広げられたこの騒ぎを、呆然と佇んで見守ったガロア青年は、果たして何を思ったか。

それを正確に知ることは不可能である。ただ、後にガロアの伝記を書いた歴史家デュピュイは、こう書き添えている。

「この時から死ぬまで、彼は1829年の彼であり続けた」

(その二に続く)

主要参考文献

インフェルト(市井三郎訳)『ガロアの生涯—神々の愛でし人—』日本評論社 1969

鹿島茂『ナポレオン フーシェ タレーラン』講談社学術文庫 2009(同『情念戦争』集英社 2003の文庫化)

加藤文元『ガロア 天才数学者の生涯』角川文庫 2020(同『ガロア』中公新書 2010の改訂版)

小堀憲『大数学者』新潮選書 1985

櫻井鴎村『人間ナポレオン』常磐書房 1943

モロワ(平岡昇訳)『フランス史 下』新潮文庫 1962(初版1957)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?