ブラームスのクラリネット(2013年7月記)

一体ブラームスのクラリネット作品の古楽器による初録音は誰なのか?ふと思い出してアラン・ハッカーを検索してみました。結果は、確かにアモン・ラというエジプト風なマークのレーベルからソナタとトリオが出ていましたが、これも初録音とはうたっていないよう。それどころか、ハッカーが2012年4月に亡くなっていたこともわかりました。映像検索したら、車椅子の方でした。そんなに上手だと思ったことはなく、研究者だと思っていました。

その後、ダウンロードするクラリネット・マスタークラスという風な映像で、チャールズ・ナイディックを久々に見ました。ブラームスのレッスンをつけていて、いきなり自分はボックスウッドのミュールフェルト好みを引っ張り出して、こういう音を出すんだ、みたいな授業。ちょっと、ヤリスギじゃないのかしら。コップの水にストローで循環呼吸を見せたり、お金と技術が備わっていることを披歴したいのかしら。音楽の表現とはまた別なような。それでも確かに技術はあります。楽器がモダンとの折衷で使いやすくしている、という話もありましたが。

ザビーネ・マイヤーは、ブラームスのソナタは録らずじまいかしら。好きな音なので、なぜ機会が巡ってこないのか不思議なものです。

---------------

ブラームスの作品はすべて相性がよいのか、心地よく聴けます。その中でも義兄が趣味で吹いているので、聴く機会が多く大いに気に入っているのが晩年のクラリネット作品群です。先日ソナタが届いて、これで古楽器のクラリネットを使用したものは、概ね集まった感じです。演奏は本当によい演奏かどうかは正直よくわかりませんが、歴史の証言としては面白い。感性優先なら今一つ「?」のものもあります。

クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115(1891)

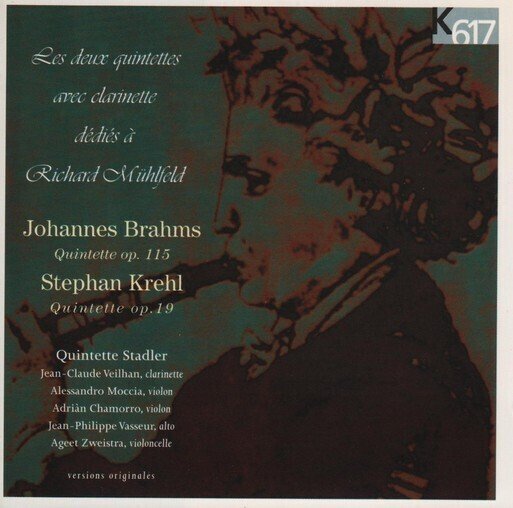

ジャン・クロード・ヴェイハンの1998年録音。ブラームスは「オリジナル・バージョン」と表記。出版時に改定された部分をマヌスクリプトに沿ってもどしたもの、と。同時収録のシュテファン・クレールの五重奏は世界初録音。1901年にカールスルーエでリヒャルト・ミュールフェルト(1856-1907)が初演した作品でブラームスへの敬意に溢れているので同じ楽器で録音するのに適している、とあります。

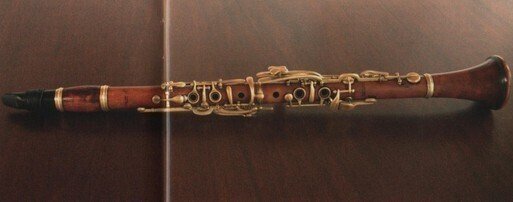

写真はヴェイハンの使用した楽器。製作のシェーニの解説によるとボックスウッド製。マイニンゲンの宮廷で活躍したミュールフェルトの楽器は、ミュンヘンのゲオルク・オッテンシュタイナー(1815-1879)製作のもの。メカニズムは当時の新しいシステムで、カール・ベールマン(1811-1885)と共同で開発し、1861年にオフェンブルクのアンドレ出版から刊行した「クラリネット指導書(Clarinet Tutor)」で発表したもの。それ以前には難しかったスラーやトリルが可能になりました。楽器はオッテンシュタイナーが1838-48年にパリで開発。オッテンシュタイナーはインディアンローズウッドを使用することが多かったが、ミュールフェルトの楽器はボックスウッド。ベールマンは指導書で、ワイド・フレンチ・マウスピースとリードは、ダーク、ヘビーにならないメロウなサウンドを、狭いマウスピースはシャープで鋭い音を作ると。そして奏者はその折り合いを上手に選択すること、と。ミュールフェルトのマウスピースはベールマンのいうよくドイツで使われたものと違う。長いマウスはフレンチとも違う。ミュールフェルトはマウスピースを糸で巻いて縛って固定。今日ジャーマンクラリネットでは多いが、イヴァン・ミュラーの1825年の指導書にはスクリューが勧められている。ベールマン・オッテンシュタイナー・システムの楽器は、ミュールフェルトの創造的インスピレーションや驚くべき演奏技術のために、楽器の不利を補う貢献をしたといえます。

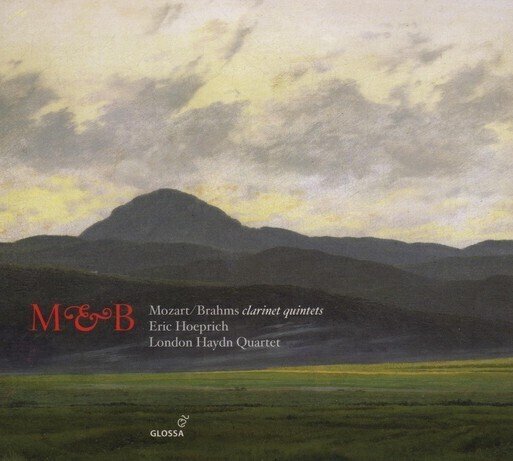

18世紀オケの異才エリック・ホープリチによる2004年録音。組み合わせのモーツァルトの五重奏は3、4回目の録音のはず。モーツァルトは自作のバセット・クラリネット使用。シュタドラーのリガ公演のプログラムのイラストを参考にしたもの。ブラームスは、バンベルクのヨッヘン・ゼーゲルケ製作のコピーで、A管のほかにB管を持ち替え使用しています。ジムロックの初版楽譜の一部でミュールフェルトが楽器を持ち替えるのが目撃されているらしい。ホープリチはヴェイハン、シャッツベルガーよりゆっくりと演奏しています。

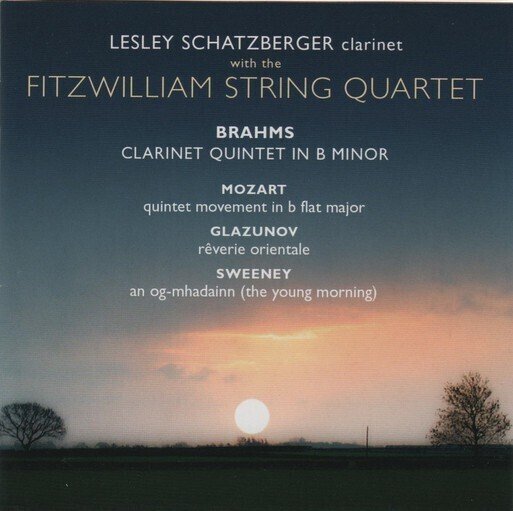

イギリスのレスリー・シャッツベルガーの2005年録音。1993年にインスブルックのルドルフ・トゥッツの工房でこの楽器に出会ったとあります。ブラームスはミュールフェルトに「フロイライン・クラリネット、我がプリマドンナ、オーケストラのナイチンゲール」とニックネームを付けました。ミュールフェルトはエポニー(黒檀)のエーラー式システムの楽器があったにも関わらず死ぬまでボックスウッドのオッテンシュタイナーを愛用したそう。自分を含めモダンプレイヤーはこの少し変わった運指を覚える価値があると思うといってます。同じ編成のモーツァルトの復元断片。グラズノフ「オリエントの夢」。スウィーニの現代作品をそれぞれモダン楽器で演奏。ピッチには触れていません。

クラリネット三重奏曲 イ短調 作品114(1891)

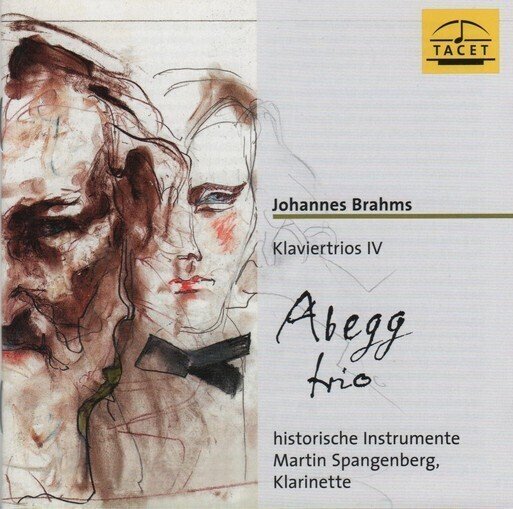

アベッグ・トリオによる2005年の録音。ブラームスのトリオ全集第4巻。モダンと古楽器のスイッチプレイヤーのようで、この巻のみ古楽器使用。ゲリット・チターバートの弾くピアノはJ.B・シュトライヒャー作1851年と1876年の日付のふたつの楽器を使用。ブリギット・エリクソンのチェロはカスタニエリ1747年。やはり特に世界初録音などの表記はなし。組合わせは作品番号なしのピアノトリオイ長調。クラリネットは、マルチン・スパンゲンベルク。やはり上記同様のコピーが使用されているようですが、詳細は表記がありません。

クラリネット・ソナタ 第1番ヘ短調 作品120-1 第2番変ホ長調 作品120-2

キリル・リバコフのクラリネット・ソナタの録音。2012年録音。ソナタは変ホ長調とへ短調なのでB管使用。1879-1895年の表記がある、ヘス/オッテンシュタイナーの楽器をトゥッツが2002年にコピーしたもの。ボックスウッド製、A=437Hz。

アンナ・ザシモバのピアノは、1876年のベヒシュタインのオリジナル。作品116のピアノのための幻想曲をソナタの間に挟んで演奏。最近の傾向なのか、変ホ長調が先に作曲されたとかで、録音もへ短調をあとに持ってくるケースがあります。カシュカシャンのビオラ盤あたりから?かしら。また、この盤の解説によると、へ短調ソナタの第1楽章には、バッハの「マタイ受難曲」のパッションコラールと「ヨハネ受難曲」の終曲のコラールが隠れているらしい。確かに冒頭のピアノのメロディはちょっとパッションコラールの雰囲気があります。CDのタイトルもブラームスの「愛の告白」みたいになっています。晩年の曲は、死が近いクララ・シューマンに最後の告白をしているものらしいという解釈。

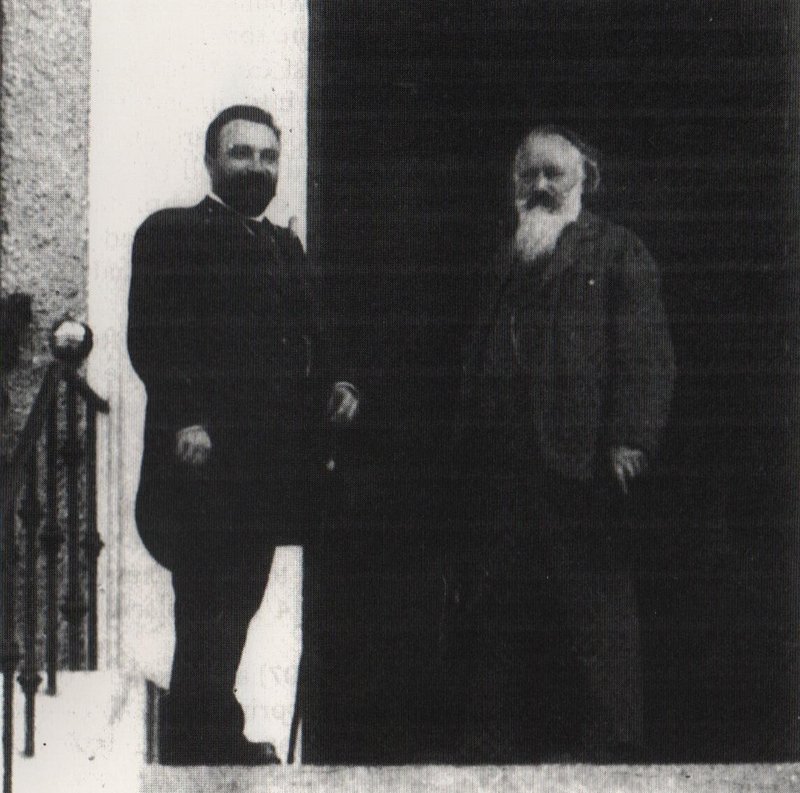

1894年の記念写真。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?