THE YELLOW MONKEY「SICKS」:"血が泣いているんだよ"

前置き

THE YELLOW MONKEY。最高80万枚のセールスを記録、ドームライブで活動休止、再結成後もドームツアーを成功させている。定期的に行われる様々な名盤ランキングでも名前を見る。バンド自体が活発ではなくとも各々はソロ活動を活発に行っている。かなり成功しているバンドであることは間違いない。

ただ、会話でイエモンの名前が出たり、Twitterで定期的に話題に上がったりする機会が少ないという実感がある。活動後期の頃にロッキンオンで同時期に特集されていたTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT、スーパーカー、ナンバーガール、くるりなどに比べて語られていない印象がある。というわけで私が書きます。

先ほど名前を出したバンドと共通しているのは自分たちのルーツに自覚的でかつ、それに準ずるようなスタンスやステージングを行いながら基本的に日本語で歌っている点だろう。THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのモッズパンク~パブロックの意匠に加えて日本語で散文的にストーリーの輪郭を削り出すようなスタイルはその代表例だ。

THE YELLOW MONKEYもデビットボウイ&ミックロンソン、T-REXなどのグラムロック、エアロスミスやKISSといったハードロック…など等身大というよりもスター性や煌びやかさを保持するロックバンドをルーツにしていることを隠さない。また、ボーカル吉井が幼い頃に親しんだ歌謡曲からの影響も大きく、イエモンでは「夜明けのスキャット」を、ソロでは歌謡曲のカバーアルバムを発売するなどドメスティックな要素も強い。

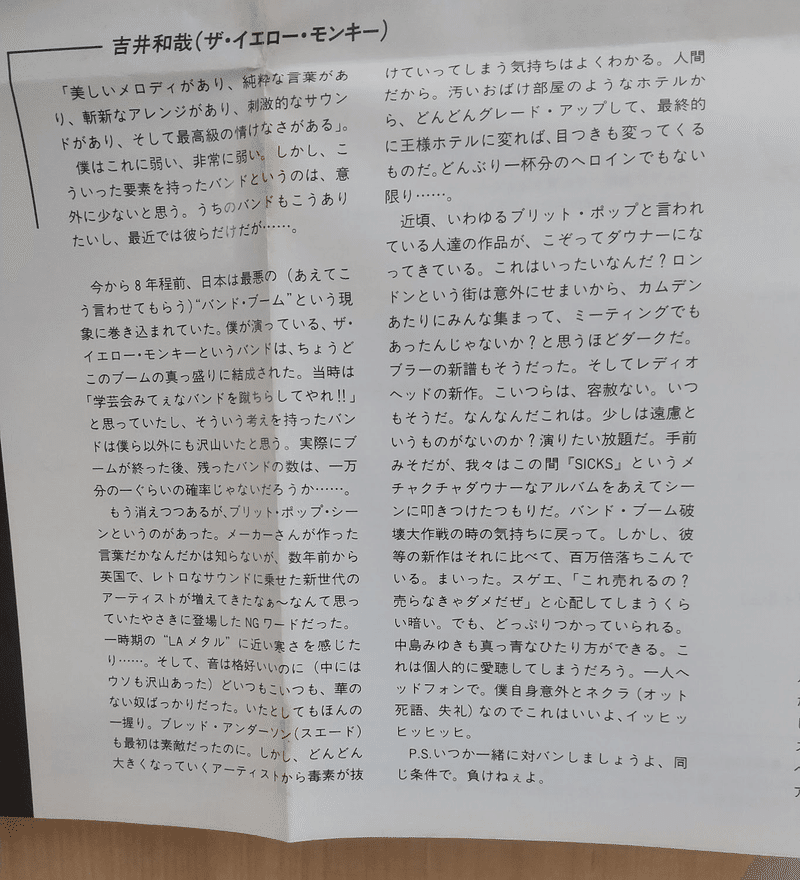

彼らを語る上で外せないのは80年代後半から90年代にかけてのUKロックとの共振である。吉井和哉はレディオヘッド/OKコンピューターにこんなメッセージを寄せている。

初期スエードやブリットポップ前夜のバンドと共鳴し、その後ブレア政権が打ち立てたブリットポップとは袂を分かつ姿勢を見せる。そしてブリットポップへのアンチテーゼとなったレディオヘッドへの大いなる期待と信頼を明らかにしている。後にoasisのカバーを披露することを考えると初期oasisや、その前段階としてのストーンローゼス等を好んで聴いていたことは想像出来る。

注目すべきは最初に書かれたこの段落だ。

「美しいメロディがあり、純粋な言葉があり、斬新なアレンジがあり、刺激的なサウンドがあり、そして最高級の情けなさがある」。 僕はこれに弱い、非常に弱い。しかし、こういった要素を持ったバンドというのは、意外に少ないと思う。 うちのバンドもこうありたいし、最近では彼ら(注・レディオヘッド)だけだが......。

吉井和哉は当時のバンドとしての理想像をこう語る。そしてその帰結として《我々はこの間「SICKS」というダウナーなアルバムを叩きつけた》と高らかに謳っている。

前置きが長くなったが、そんな1997年に発売された自信作の6枚目「SICKS」についてレビューする。

本編

短くまとめるなら「結成時からルーツとして掲げていた要素を引き継ぐと共に同時代のUKロックと共鳴を果たした上でバンド自体の異常にハイなモチベーションと絶頂期のメンタルの不安定さから生まれた快作であり怪作」だろうか。イギリスにあるピーター・ガブリエルのスタジオで録音された音は洋楽とも邦楽とも分類できない妖しさに包まれている。歌詞もふざけているのかハイになっているのかマジになっているのか分からない異様さを纏う。

もちろん先ほど触れた、吉井和哉のいう「美しいメロディー」「純粋な言葉」「斬新なアレンジ」「刺激的なサウンド」「最高級の情けなさ」といった要素を携えた上で、である。

●序盤

1曲目「RAINBOW MAN」はオープニングナンバーでありながら約8分と長尺。クーラシェイカーを彷彿とさせるインド的サイケデリアを漂わせるフレーズと開放的なコード進行がドロドロさとポップさを見事に演出している。ヒーロー番組「レインボーマン」になぞらえながら「五円玉の穴にストローさして胸いっぱい吸うのさ」、そして「なれるだろレインボウマン」と連呼する歌詞はドラッグを隠喩しているだろうし、吉井和哉の鬼気迫るナンセンスユーモアが詰まっている。人気絶頂のバンドがこの曲を冒頭に持っていくのはあまりにも挑戦的である。

2曲目の「I CAN BE SHIT, MAMA」においては前曲の異様な躁状態を引き継ぎながら「ハードでもなきゃソフトでもない/ヘヴィーでもなきゃライトでもない」と自らを評しながら「黄金のろくでなし/大いに結構!進め!」とケツを叩くように鼓舞する。先ほど出た「最高級の情けなさ」の片鱗が覗く。ディズニーランドの「エレクトリカルパレード」を思わせるメロディーを奏でるオルガンのアレンジはThe Doorsのオマージュのように聴ける。

続く「楽園」「TVのシンガー」は彼らの代表曲と言えるだろう。「楽園」ではスターであることの儚さ(「いつか僕らも大人になり老けていく」)、ラブソングの否定(「掃いて捨てるほど 愛の歌はある」)を歌いながら「永久に碧く」と痛々しいほどに若さを希求する。「TVのシンガー」では「TVのシンガー これが現実 君の夢など 思い過ごしさ 誰かの憧れ」と自らの姿は偽物であると暴露してしまう。

異様な演奏と録音、そこから醒めたように歌われるロックスターの仮面の中にいる「吉井和哉」。序盤から彼の倒錯とアルバムの妖気が溢れている。

●中盤

ジャジーなトラックに載る歌謡曲風の「紫の空」、吉井の気の抜けたスキャットがおかしげなインタールード曲「薬局へ行こうよ」に次ぐ7曲目がこのアルバムのピークである。8:28に渡る長大なランドスケープを描く「天国旅行」だ。

序盤はシューイザーと呼べるノイジーで耽美な轟音ギターが全体を引っ張るロックナンバーだが、2分半を超えた当たりでピアノのノクターンを中心としたセクシーな楽器の絡みあいが始まる。と思いきやストーンローゼスのセカンドアルバムにおけるジョンスクワイアの如き酩酊感をともなう70's直系のギターソロと吉井の絶叫が前面に出る。アウトロでは寂寥感を伴うアルペジオとピアノがフューチャーされ、余韻を残し曲が終わる。いくつもの展開が重なる中、吉井が描く歌詞も錯綜を続ける。「薄れていく景色の中VTRは回る」と歌詞の中にもう一つの枠組みを作り上げた中に「僕は孤独なつくしんぼう」と吉井和哉自身を映す。スターとしてステージに立つ吉井自身を吉井が客観視するという内向きさ。それを演奏の熱量で「天国」を思わす景色へ昇華させる。展開の拡げ方と底に流れるダウナーさはRadioheadの「Paranoid Android」のそれに近い。奇しくもイギリスとの同時代性を獲得した一曲だ。

男根のメタファーで性的なイメージを多く含む「創生児」、現実からの逃避、男女のランデブーをユーモアたっぷりに描いた「HOTEL宇宙船」、恋の思い出を肉体的に描く「花吹雪」…と、「天国旅行」で辿り着いた現実から離れた場所での出来事のような様子がうかがえる。

「天国旅行」を中心にイエモンのもつエロティックで野蛮、なのにスマートなイメージがふんだんに盛り込まれた名刺代わりの流れといえる。

●終盤

天国のごとき現実感の希薄さから離れ、改めて地に堕ちる終盤。「限界だ」と最後に零す「淡い心だって言ってたよ」、最もグラムロック的な「見えないようで見てる」、白眉は本編最後「人生の終わり (for grandmother)」だ。

化粧を施しステージの上に立ち、デビットボウイのごときスター性を纏いロックの興奮に身を投げた吉井和哉はこの曲で「僕は犯されたロックンロールに/希望なんてないよ/あるのは気休めみたいな興奮だけ/それだけさ」と歌ってしまう。ロックンロールを鳴らすことで序盤で見えていた不安定さを何とか躁に振り切っていた訳だが、最後の曲で「死神に気に入られた旅人」と自らを表現してしまう。ロックンロールというモルヒネが切れたように「血が泣いてるんだよ」と悲痛に歌う姿は物悲しく、それでいてどこまでも美しい。

ここで初めに吉井和哉が言った理想的なアルバム像を改めて提示する。

「美しいメロディがあり、純粋な言葉があり、斬新なアレンジがあり、刺激的なサウンドがあり、そして最高級の情けなさがある」。

まさにこのアルバムを表しているのではないだろうか。

この後の90年代から00年代に突入するまでのイエモンの歩みは決して順調なものではなかった。「パンドラ」ツアーでのトラブル、フジロックでの失望、活動休止。7thアルバム、8thアルバムも素晴らしいアルバムではあるが、日本におけるロックミュージックの一つの到達点として「SICKS」を位置付けることは強ち間違いでは無いだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?