『拘り』

「新宿の目」の前で佇む女がいる。あじさい色の胸がグッと開いたミニワンピース。ブランド物の踵がすり減ったミュールを履いて黒い大きなバッグを肩にかけている。170センチ近いスリムな体系に亜麻色の髪。西口地下から吹き上がる風でウェーブのかかった髪がふわっと持ち上がり端正な横顔が見える。

「あれ? あの人……」

通行人が2~3人足を止め、振り返って彼女を見る。どこかで見たような、テレビだったか雑誌だったか……脳裏をよぎるが、生気がない澱んだ瞳に不気味さを感じ歩を早める。

彼女は聞こえるか聞こえないかの声で、ブツブツとだれかに語りかけている。見えない相手に話しているのか、それとも「新宿の目」に話しているのか。大きな瞳で「新宿の目」はぐるぐる十色の渦を彼女に投げかける。

金曜深夜の中央通り、サバンナを走る動物たちのような騒がしさは消え失せていた。終電に乗りそびれぬよう急ぐ者、もう一軒と肩を組み繁華街へ歩く酔客が、新宿という池を泳ぐ外来魚のように思い思いの方向へユラユラと散っていく。

流れに逆らうように女は駅方向とは逆に歩き出す。女の名前は魔離といった。悪魔の魔に離別の離。子供のころからいじめられ、彼女はこの名前をどのくらい恨んだか。磨くや舞うや真に、美しい玉の意の璃やスモモの李やナシの梨に憧れた。なぜこんな名前にしたのか親に食いついて文句を言ったこともある。

「悪魔の魔ではなくて、魔法の魔。離は人に頼らず独りで生きていけるという意味だ」なんて返されたのは覚えているが、彼女は自分の名が大嫌いだった。姓名判断の本を見ては、可愛い名前を探していた。

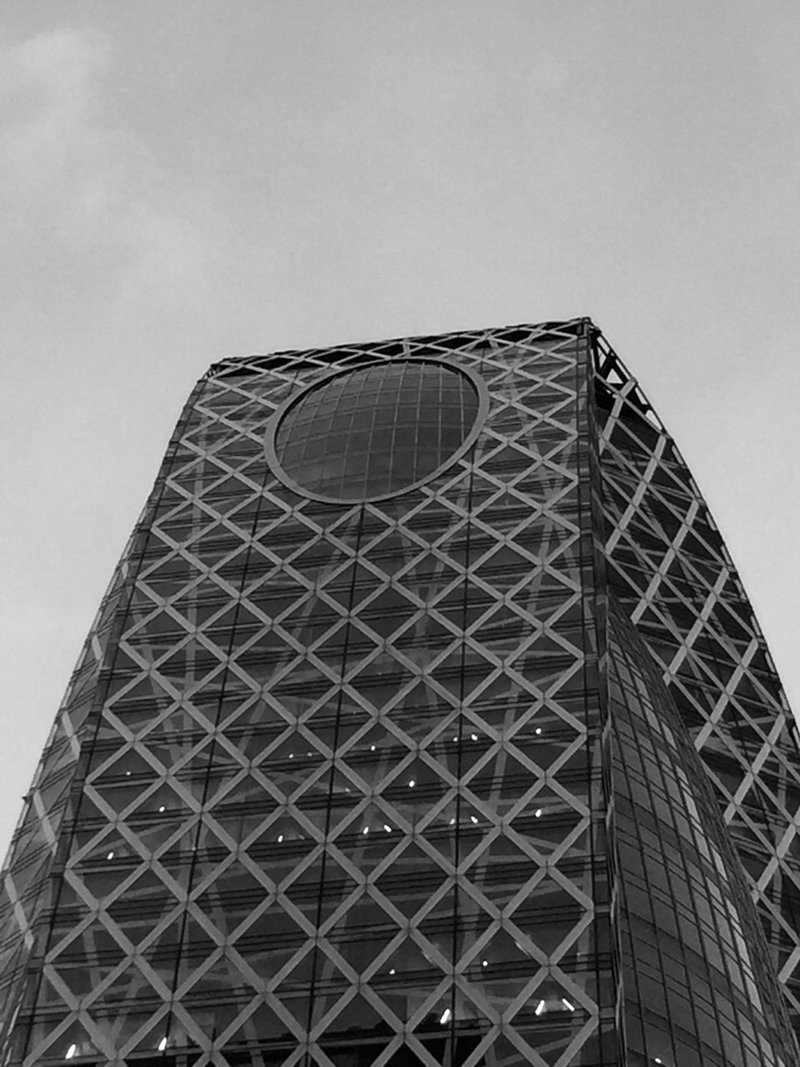

20代までは順調だった。明かりの消えたコクーンタワーの前を通り過ぎながら彼女は思った。この学校で学びながらモデル業もこなしていた。マリーに改名し、ガールズコレクションにも出演していたころが一番良かった時期かもしれない。30代を越えたころからは舞台に立つ仕事はほとんどなくなり、スーパーの広告か通販モデルの仕事がポツンポツンと入るだけになった。生活費が追い付かず、夜のバイトをするようになったのは3年前からだ。食費は削れても洋服代は削れない。だが、酒と男で生活は次第にすさんでいった。

そんなある日、仕事帰りの歌舞伎町で占い師の老婆につかまった。

「あなたには悪霊が憑いている。見てあげるからここに座りなさい」といわれて、ブランドバックと同じ程の高価な天然石のアクセサリーと様々な悪霊払いが書かれた説明書を買わされる。悪霊はどこから来るのかわからない。無事家に帰り着くまで気を緩めてはいけない。彼女は異常に神経質になり、災いを引き込まないよういちいち行動に拘るようになった。

空には悪魔の尾のような細い月がかかっている。欠けた月は縁起が悪い。黒いバックからペットボトルを出して残っていたコントレックスを一気に飲み干す。モデル業の頃からついた習慣は1日に2リットルの水を飲むことだった。今日は客に飲まされすぎた。アルコールを早くデトックスしたい。店で仕事をしていた時から嫌な予感がしていた。

新宿公園の新宿ナイアガラの滝の前を横切る。薄暗い公園内は、夜のサファリパークのようで悪霊よりも猛獣が木陰から飛び出してくるんじゃないかとビクビクしながら彼女は早足で通り過ぎた。

交通量が少なくなった熊野神社の交差点には、従順な帽子をのせたタクシーが数台静かに信号が開くのを待っている。バブルの頃は勢いがあって縦横無尽に走っていたのよと先輩モデルに聞いたことはあるが、私とは関係ない話だと彼女は思う。信号を見上げると、新宿の目と同じように冷たい視線を感じた。

交差点を渡りマンションに向かう小道に入った途端、災いが始まった。

黒猫が1メートルほど前を横切る。左から右になら良いが、右から左は最悪なのだ。彼女は猫の真黒な身体が、暗黒物質をばら撒いているように見える。暗黒物質を吸い込まないようにするため、息を止めゆっくりと10歩後ずさりする。そこで額に十字を切り、路地を左回りして戻ってこなければならない。

急ぎ足になっているのは、コントレックスのデトックス作用のせいだった。初夏にしては肌寒い夜、薄手のワンピース姿にはこたえた。

幸いにも黒猫はもう現れず、ほっと胸をなでおろしマンションエントランスまで辿りつく。エレベーターのモニターを確認し、誰も乗っていないことを確かめて呼ぶ。エレベーターの中には人々の怨念が渦巻いていて、邪悪な風が吹きあがる通気口になっていると彼女は思い込んでいる。だから、必ずお祓いをしながら乗らなければならない。

10階のボタンを押し、鏡に向かい「祓」という文字を空に書き、「ヨソサノテキブチ、ヨソサノテキブチ、ヨソサノテキブチ」3回唱えるのが決まりになっていた。ところが、この日に限って深夜だというのに3階で子どもが乗ってきた。唱えている最中に人に会うと1からやりなおさなければならない。しかも、子どもは邪気が多すぎる。彼女はすぐにエレベーターを降り、一階まで階段で下りた後またエレベーターに乗りなおす。その頃にはもう、下腹部がデトックス効果でパンパンになっていた。あじさい色のワンピースの中を冷や汗がジワジワと流れ始める。

10階に着き廊下を歩いていると、遠くに千と千尋のカオナシのようなコクーンタワーが見えた。

ドアの前では、3回「祓」の文字を空に書き「メヅリネサゲテケア」を5回唱えないと玄関を入ってはいけない。うっかり開ければ、悪霊を引きこんでしまうからだ。

だが、なんとドアの真ん中にはちょうど「羊たちの沈黙」のポスターのように蛾がピタッと止まっていた。メンガタスズメほど大きい蛾ではなかったが、大きな黒い複眼の真っ白いモフモフした蛾は柘植櫛のような触覚をピクピク動かし飛んでいく気配はまったくない。

彼女は困った。蛾はいちばんの苦手だ。だからと言って、いまさら戻って外のトイレを借りに行くこともできない。そんな余裕は微塵もない。このドアさえ開ければ、もう、この鍵を差し込んでドアノブを握ればトイレはすぐそこだ。でも、た

かがトイレなんかで今までやってきた悪霊払いの儀式がすべてパーになったらどうしよう。ますます大きな災いが降りかかって来る前触れに違いない。こんなことが重なるなんてあり得ない。私はやっぱり悪霊にとり憑かれているんだ。

彼女はやり場のない気持ちに涙ぐむが、身体は正直に刻刻と代謝を促すサインを激化する。

「ああぁ、もう、悪霊でもなんでも入って来なさいよ!」

突然彼女は極妻のように叫び、勢いよく扉を開けてトイレに駆け込んだ。

今までに感じたことのないほどの爽快感に包まれてトイレから出てくると、バッグの中でスマホが甲高く鳴り響いていた。慌てて取り出してかけて来た相手を見ると、20代の頃一緒にモデルをやっていた友達だった。

「ねぇ、ミドルモデルのニーズがすごく高まってるらしいの。でね、私、事務所立ち上げたのよ。一緒にまたあの頃みたいにモデルの仕事しない?」

彼女が呪いの拘りを捨てた日、望んでいた新しい運の歯車が回りはじめた。