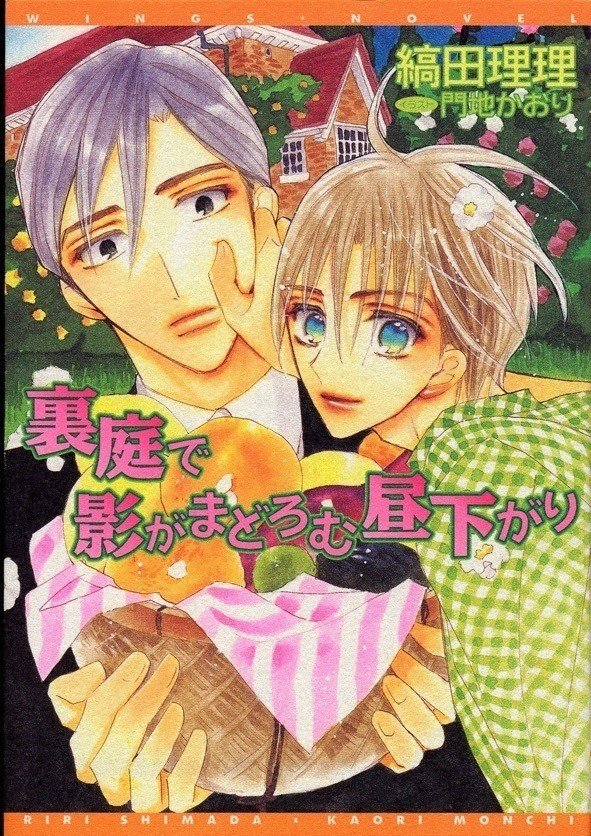

『裏庭で影がまどろむ昼下がり』第一話試し読み

1|これって、かなりやばい

テル・ラナクルズは大またに歩きながらプラスチックの大目玉みたいな街頭監視カメラを見あげた。隠し持ったブツを確かめたくてたまらないのだが、カメラが怖くて出来ないのだ。

きょうび、ロンドン警視庁はこんなカメラをロンドン中に仕掛けている。カメラの前でうっかりヤバいそぶりを見せようものなら、ばっちり撮られて手が後ろに回ってしまう。

大通りのカメラから充分に離れたと確信できる距離まで来て、ようやくシャツの上からそっと手を触れてみた。それはビニールに包まれ、懐にずっしりと重かった。富の重さだ。

テルはにんまりと笑い、それから一目散に走りだした。

ロンドン西部のシェパーズ・ブッシュはお上品なケンジントン・エリアから近いわりにはお下品なところだ。町の東側は高速道路を挟んで金持ち文化人やミュージシャンの多いノッティングヒルに隣接している。

つまり、ブツがよく捌けるってことだ。

だけど今は出来るだけ遠くに逃げなきゃならない。『ブツが足りない=チビのテルがちょろまかした』くらいのことを考えつく頭なら、超単細胞のジョン《ブチ切れ》・ミークにだってある。

力をこめて地面を蹴るたびに足の下をぐんぐん敷石がふっとんで行く。足が速いのはテルの数少ない長所の一つだった。ひょろひょろと細い手足にサイズ9のスニーカーが異様に大きく見える。

テルは《レディー》とか《エンジェル》とかいう自分のあだ名が嫌いだった。頭のまわりでふわふわ渦を巻く金髪も、淡い薔薇色の頬も、びっくりしたように大きなブルーの目も嫌いだった。母親の若いころに瓜二つの、宗教画の天使みたいに甘ったるい顔が嫌いだった。なによりチビで痩せっぽちで非力な自分が大嫌いだった。

自分でビジネスが出来るようになって、金ができて、いっぱしになったらもう誰にもそんなふざけたあだ名で呼ばせやしない。もちろん《チビ》もだ。それに背だってもう少しは伸びるかも知れない。何しろまだ十七なのだから。

畜生、絶対大物になってやるぜ。

西ロンドン一帯の組織犯罪を仕切る顔役、イニーゴ・ハンブルだって最初はただのチンピラだったんだ。イニーゴみたいな大物になりたい。そして今まで散々自分をバカにした連中を見返してやるんだ。懐に収まった一キロのコカインはその第一歩だった。

夕暮れどき、シェパーズ・ブッシュのすすけたレンガの町並みは最後の陽の光を受けて黄金色に輝いている。いずれはこの町も自分のものになるかも知れない。

輝ける未来をめざしてカレー屋の角を曲がる。ジョン《ブチ切れ》・ミークが視界に飛び込んで来たのはそのときだった。

◆◆◆

ハーパー・マフェットは自分が経営する神秘グッズ・ショップ《水銀の秘密》の一日分の売上を集計した。

ルーン文字ペンダント一コ、中世の腕輪の模造品一コ、インドのお香一箱、一角獣と貴婦人の絵ハガキが二枚。しめて四十二ポンド十二ペンスだ。

情けないようなあがりだが、これでも平均よりそう悪い方ではなかった。もともとシェパーズ・ブッシュという土地はこういう商売に向いているとは言えないのだ。観光客の多い場所、たとえばストーンヘンジのそばだとか、アーサー王の生まれた城の隣とかだったらたぶんもっと儲かるのだろう。だがもう長い間この土地に住んでいて、今から他所に移ることなど考えられなかった。それに、ここ《水銀の秘密》はクリスが愛した店なのだから。

デスクの引き出しから手帳に挟んだクリスの写真を取り出し、じっと眺める。黄ばんだページのなかで二十歳のクリスは少年のように無邪気に笑っていた。デスクに鏡を置き、彼を真似てにっこり笑おうとしてみる。しかし、毎度ながら紳士服売り場のマネキンに似た表情になっただけだった。

なぜクリスのように魅力的に笑えないのだろう。顔の造りに問題はないはずなのだが。あごがすっと細く、鼻筋の通った硬質な造作はノルマン貴族を思わせる。齢は——ハーパーには人間の年齢がよく判らないのだが——最後に覚えているクリスより少し年上に見えると思う。細身で、背は高い——クリスと同じくらいだ。

くせのない砂色の髪も彼と同じだが、いつもばさばさだったクリスと違ってハーパーの髪はきっちりと耳の上に撫でつけられていた。クリスの瞳はヤグルマギクのように美しいブルーだったが、ハーパーの眼は鍋底の炭のようにツヤのない黒。これは変えられない。カラーコンタクトを使おうと思ったこともあるのだが、小さなプラスチックのレンズはどうあってもハーパーの目の中におとなしく収まっていてくれなかった。

まあ、そこまでする必要はないだろう。今のままでもかなり似ている。クリスの写真を元通りしまい、店内を見渡した。店は細く狭く薄暗く、埃とお香と乾燥ハーブの入り交じった心落ち着く匂いがする。

この店の客筋は主に観光客と女学生。本物の神秘主義者や魔女が欲しがるようなものは置いていない。そういう客に来られてはかえって困るのだ。この時代の魔女や神秘主義者がどれくらい《本物》なのかどうかは知らないが、いつの時代にも少数の見抜く人間は存在するからだ。クリス・アンダーソンがそうだったように。

レジから札を二枚抜く。今夜はオーチャード・ロードに最近オープンしたベジタリアン・レストランに行ってみようかと思う。モダンブリティッシュ・キュイジヌとやらの流行のおかげで近ごろはこのあたりにも上質の野菜料理を食べさせる店が出来たのだ。ただ、少々値が張るのが難点なのだが。

◆◆◆

テルはごくりと生唾を呑みこみ、上目使いにミークを見あげた。

「……どうも、ミークさん……」

イニーゴ・ハンブルの一の乾分を自認するジョン《ブチ切れ》・ミークは路地を半ばふさぐようにふんぞり返っていた。百九十センチ近い巨漢だが、全身が分厚い脂肪と筋肉で覆われているため長身という感じはしない。《ブチ切れ》ミークは厚い肉に埋もれたちっぽけな焦げ茶の目をぎろりと動かしてテルを睨みつけた。

「そんなに急いでどこへ行こうってんだ、ええ? 《レディー》・テル」

「別に……その……」

口が干上がり、冷や汗がだらだら背中を流れる。《ブチ切れ》というミークのあだ名はもちろんキレやすいことに由来していた。おまけにキレると全く見境がなくなるのだ。

「特にそんなに急いでるわけじゃ……」

「野郎、っばっくれてんじゃねえ!」

びくっ、と全身が縮みあがる。

「って言われても何のことだか……」

素早くあたりに目を配って逃げ道を探し、テルは絶望的な気分に襲われた。なんだってこういうときに限って監視カメラが見当たらないんだろう? 人目につかないように誰かをブチのめすのに、これ以上ぴったりの場所はないに違いない。通りと通りと結ぶ路地はたっぷり五十メートルの長さがあり、そのくせやっと人ひとりが通れるほどの狭さだ。左右の建物は黒く塗りつぶされた頑丈なレンガ壁で、表の明るい往来はミークの後ろ遥か彼方に細々と見えるだけだ。

「判んねえだと 低能め。んじゃ、判るように言ってやる。今朝、ハンブルさん宛てにコロンビアから荷が届いた。知ってるな? ビニール袋詰めのブツが三十コだ」

「はあ。それで」

「それが、今は二十九コしかねえ——」

「数え間違いじゃ?」

テルは半ば本気でミークがそう思ってくれないか期待しながら口にした。

「俺様を馬鹿にしやがんのか?」

「そんな。滅相もないです……」

じりじりと後ずさりする。と、スニーカーの踵がガコッと音をたてて何かにぶつかった。

ゴミバケツだ。カレー屋の。

「俺はまっさきに数えた。ちゃんと三十コあったんだ。ところが、てめえがブツの回りをうろちょろしてたあと、どうしても一コ足りねえ。いいか、三十から一ひいたらだ——」

テルは聞いていなかった。重たいカレー屋のゴミバケツを両手で抱え上げ、ミーク目がけてぶちまけようとしていたからだ。不幸なことにミークは両手をつきだして一本ずつ指を折りたたみ、三十ひく一がいくつになるか思案中だった。そのため、見事に宙に弧を描いたタンドリーチキンと、その半秒後に飛来したゴミバケツ本体の襲来にほとんど——と言うか全く対処できなかった。

がぼんっ。

「 ごごごごっ……」

奇妙な音とともにミークの引き算は突然中断され、籠もったような唸り声があがった。ゴミバケツは、テル自身が意図しなかった正確さでミークの肩から上にすっぽりとはまりこんでいたのだ。

うへええ。これって、はっきり言ってすっげぇやばい!

こうなったら一秒の一千分の一だってぐずぐずしていられない。テルはくるりと踵を返し、猛スピードでダッシュした。背後でミークが吠えている。

「きさまぁぁぁ〜っっ!」

路地から大通りへ飛び出す。青物屋と本屋と靴屋と薬屋の前を瞬く間に走り抜け、アクスブリッジ・ロードへと出た。地下鉄に乗っちまえばこっちのもんだ。

肩で息をしながら地下鉄の階段へ足を向けたそのとき、地獄の底から鳴り響くようなごろごろ云う唸り声がした。

「 おおお! 待ちやがれっ! 殺す! ぶっ殺すっ!」

頭にべったりカレーソースをつけたミークが物凄い形相で突進して来る。地下鉄はダメだ。乗れなかったら袋のネズミになる。再び全力で駆け出し、大分引き離したと思って後ろを振り返った。

「テルぅぅぅぅッ、殺すぅぅぅぅぅっ」

うへえ。まだ追ってきている。

百メートルくらいの距離を保ったままミークは相変わらず淡々と追ってきていた。奴は疲れってものを知らないんだろうか? こっちはいい加減ヘトヘトなのに。たぶん、単細胞すぎて自分が疲れたってことが理解できないんだ。

一呼吸ごとに肺が引き絞られるように痛んだ。体が重い。両足首に鉛の重りがはまっているような感じがして、ちっとも前に出ない。ちらりと振り返る。

「待ぁてぇぇぇ……」

まるで悪夢の中で化け物に追っかけられているみたいだ。おまけに距離はさっきより詰まったような気がする。これじゃ、スタミナ切れでいつかは追いつかれてしまう。一か八か、どこかに隠れてやり過ごそう。テルは何度も角を曲がった。曲がるたびに道は狭く、店は小さく、人通りはまばらになっていく。

十何回目かに角を曲がったとき、チャンスが飛び込んできた。古ぼけた狭い間口の店のシャッターがガラガラと降り、小さな通用口が細く開いたのだ。

角からまだミークの姿は現れない。

いまっきゃない。

テルは《水銀の秘密》と書かれた看板の下の開きかけたドアに体当たりした。そのまま薄暗い店内に転がりこみ、喉をゼーゼー言わせながら叫ぶ。

「助けて!」

ドアに押された店主は床に尻もちをついてぽかんとテルを見あげていた。ふり向き、慌ててドアを閉める。

「ぼく、悪いやつに追われてるんです!」

これには自信があった。十四歳にしか見えない貧弱な体つきとか、女みたいな顔とか、レディーとかエンジェルちゃんとかいうあだ名も今は我慢する。悪人に追っかけられている可哀想な子供、を演じるためには。

「どうしてですか」

そいつは——クモみたいにひょろりと足長の店主は尻もちをついた格好のまま尋ねた。

「そんなこと判んないよ、たのむから匿ってよ! ぼく、殺されちまうよ!」

「では、警察に電話を」

警察と聞いたとたんに懐に隠し持った一キロのコカインが強烈に自己主張し始めた。奥のデスクに向かいかけたそいつの行く手にパッと回りこむ。

「だめ! 警察なんか信用できないよ!」

今こそ、天使と言われた容姿に物を言わせる時だ。震える涙声も忘れちゃいけない。

「ねえ、お願い! あんただけが頼りだよ」

店主はテルの顔をじーっと眺め、小首を傾げて言った。

「はあ。でも私は外出するところなのですが」 テルはまじまじとそいつの顔を見返した。 サタンその人だって落とせると言われたテル・ラナクルズの『お願い』をこうも簡単に無下にするなんて、こいつは一体何者なんだ?

そいつは二十から四十までの幾つと言っても通るのっぺりしたハンサムだった。顔立ちは整っているのに妙に存在感が薄い。背丈はミークより少し低いが、痩せて手足が長いのでやけに長身に見える。黒い目は真っ暗な穴みたいで、砂色の髪はきっちり七:三だ。なんだかマネキン人形みたいな奴だな、とテルは思った。マネキン男だ。

その頃になると呼吸が少し楽になってきて店の中を見回す余裕が生まれた。最初は暗くてよく見えなかったが、目が慣れてくると次第に店内の奇妙な様子が判ってくる。

麦藁を編んだ護符や埃をかぶったドライフラワーがいたる所にぶら下がっていた。棚にはウズラの卵くらいの大きさの殻から生まれた小さな赤ん坊ドラゴンたちのフィギュアが一列に並んでいる。ユニコーンとか魔法使いのフィギュアもあった。その隣に水晶玉。ガラスケースにはゲームによく出てくるルーン文字を刻んだペンダントに、気味の悪い絵が描いてあるトランプみたいなカード。

「……あんた、魔法使い?」

「いいえ。私は魔法は使えません」

んなことくらい、判ってるさ。ガキじゃないんだから。ただ言ってみたかったんだ。

「ここ、あんたの店? 《水銀の秘密》?」

「そうです。《水銀の秘密》というのは店の名前で、私の名前はハーパー・マフェット」

チビどもの親とおぼしき翼を広げた大きなドラゴンのフィギュアにそっと手を触れる。施設にいたころ、どうしてかこんなのが欲しかったんだっけ。そう、ドラゴンは強いからだ。それに翼があるからどこにでも飛んで行ける。店主が見てないうちにこっそり上着の下に入れようかと思ったけど、自分の姿を隠してくれたツタの葉を喰ったために猟師に撃たれた鹿の話を思い出した。

「これ、いくら?」

マネキン男は表情を変えずに言った。

「あー、二十五ポンドです」

ちぇっ。オモチャの割に随分高いな。しぶしぶ棚に戻す。ふと、隣にずらりと並んだ赤ん坊ドラゴンに目をやった。最初はこんなチビなんて、と思ったけどやっぱり小さい方が持ち歩くのには便利かも知れない。

「赤ん坊ドラゴンの方は?」

「七ポンドですが」

「買うからさ、助けてくれよ」

「でも今日はもうレジをしめたので」

なんか話の論点がズレてる。変な奴だ。まあ、こんな店をやっているくらいだからマトモじゃなくても不思議はない。

「固いこと言うなよ。金は払うからさ」

ちょっとくらい散財したっていいだろう。もうじき金持ちになるんだから。大物になったら、こんな店なんか丸ごと買ってやる。

テルは棚に並んだ赤ん坊ドラゴンを物色した。慎重に考えたのち、殻から体を半分乗り出してちっちゃな翼をバタつかせているチビをつまみ上げて手のひらに乗せた。赤ん坊ドラゴンは手を握ると拳骨にすっぽり収まってしまう大きさで、好奇心いっぱいのつぶらな瞳でテルを見上げている。

こいつがいい。こいつは、自分と同じだ。まだ尻に卵の殻をくっつけてるけど、大きな世界に向かって飛びたとうとしている。こいつはいつか立派な翼をもった大ドラゴンになるんだ。

「これ、くれよ」

ポケットからくしゃくしゃの五ポンド札を引っ張り出す。

「八ポンド二十六ペンスになりますが」

「さっき、七ポンドって言ったじゃないか!」

マネキン男は眉毛一本動かさずに言った。

「付加価値税がかかるので」

畜生。それってサギじゃないか。しぶしぶ税金分を追加し、テルはようやくチビドラゴンを手に入れることができた。

「箱とかない? 羽が折れちまうよ」

「あー、紙袋なら……」

そのとき通用口のドアがギーッと開いた。

「おい! 誰かいるか? クソッタレの金髪のガキを探してんだが」

あたりはもう暗かったからその人影ははっきりとは見えなかったけど、その声の主を間違う可能性はこれっぽちもなかった。胃がギュッと縮みあがる。《ブチ切れ》の奴、ここらの建物をしらみ潰しに探してるんだ。大慌てで細長い店の一番奥にあるデスクの後ろに這いこみ、声を殺して叫んだ。

「(いないって言って!)」

「何がですか?」

マネキン男はお辞儀するように腰をかがめてデスクの下のテルを覗きこんだ。

「(だから僕がだよっ!)」

「ああ。わかりました」

店主はマネキンみたいにニッコリ笑い、まっすぐ勝手口のミークに向き直って言った。

「あなたの探しているクソッタレのガキはここにはいないそうです」

胸の中に真っ黒な絶望がふつふつと沸き上がってきた。ああ、こいつは今世紀最大のバカなんじゃないか? それじゃ居る、って言ってるのとおんなじだぁ……。

「貴様……。俺様を馬鹿にしてやがんのか」

「いえ。特に馬鹿にしている訳では」

「ぬかせ! このくそったれが」

がらがら、どーんっ、と棚が倒れた。赤ん坊ドラゴンたちが床に落ちて跳びはね、テルの方にまで飛んで来る。

「くたばりやがれ」

パンっ、という短い音がした。やけに短かった。火薬の匂いがふわりと漂う。マネキン男は棒のようにまっすぐ後ろにひっくり返った。凍りついた笑顔がちょうどテルの隠れているデスクの脇にごろりと転がる。その額の真ん中から少し左に寄ったあたりには、小さな黒い穴がポツンと開いていた。

死んでる。

そいつが死んだ、ってことの意味がじわじわ沁みて来た。ミークがキレたら何をするか判らない、というのは知っていた。だけど、実際に人を殺すところを見たのは初めてだった。いや、本当いうと誰かが死ぬのを見ること自体、初めてだった。

ふっ、と気が遠くなる。

殺されるんだ……。今、この場所で。

どすんどすんという足音が古い板張りの床を揺らした。

「テル〜。どこだぁぁ〜。いることは分かってるんだぜえぇ〜」 地の底から聞こえるようなダミ声が下腹に響く。ああ。神様。お願いです。ミークの目から隠して下さい。明日からきっといい子にしますから。テルはギュッと目をつぶった。こっちが見なければ、きっと向こうにも見えない筈だ——そのはずなのに、襟首をつかまれてデスクの下から引きずり出された。

「……会いたかったぜぇ。テル《レディー》・ラナクルズ」

全身が痙攣を起こしたようにがくがく震えて止められない。

「あ……僕もです、ミークさん……」

口の中がカラカラだ。薄く目を開ける。ミークは右手にピストルをぶら下げ、頭にカレーをべったりくっつけたままにやにや笑っていた。血走った目玉がぎろりとテルを睨む。

「よくも俺様をコケにしてくれたな……」

「ご、誤解ですよ……。僕がハンブルさんのブツを盗んだなんて……」

「んなこたぁ、もうどうでもいいんだよ」

ミークは気味悪いくらい静かに言った。でっかい髑髏の指輪のはまった手がいきなり口元を殴りつけ、衝撃で頭がぼうっとなる。

「俺をコケにした奴がどうなるか、他の連中に教えてやるんだな」

グローブみたいに巨大な手があごを鷲掴みにした。開いた口から喉の奥までごりごりと熱いピストルの銃身が押しこまれる。鉄の味が口いっぱいに広がった。オイルと火薬の匂いで息がつまり、まなじりに涙があふれた。こんなことってあるもんか。一時間前、アタッシェケース一杯のブツを目の前にしたときには、こんな結末は想像もしなかった。

「クソガキが。女みてえなツラしやがって」

不意に熱い鉄の塊が口中から引き抜かれ、テルはげほげほと咳きこんだ。二本の指がテルの鼻をつまむ。

「俺が美容整形してやるぜ」

苦しくてたまらず口を開くと、芋虫のような指が舌をぎゅっとつかんで根元まで一気にひっぱり出した。

「手初めに、ぺらぺら喋るこの舌はどうだ?」

ひんやり冷たいナイフの腹が舌の表面を撫でた。舌の根がぎりぎり引っ張られる痛みに吐きそうになりながら必死に首を横に振る。指がパッと放され、悲鳴とすすり泣きが喉の奥から漏れだした。

「許してよっ、悪気はなかったんだよっ……」

「そうかい、《レディー》テル。なら仕上げに貴様を本物のレディーにしてやるぜ。その前にくたばりやがるんじゃねえぞ」

それがよっぽど面白かったのか、げらげら笑いながら耳元に口を寄せて囁く。

「楽しみにしてな。てめえのお袋だって息子と判らねえツラになるからよ」

ミークはデスクの上をなぎ払い、いとも軽々とテルの体を持ち上げてデスクの上に押さえつけた。膝の上を輪にした電源コードが締めつける。左右の足はデスクのそれぞれの足に結びつけられ、さらに両手も縛りつけられた。まるで標本箱の中の昆虫みたいにデスクに貼りつけられたのだ。それからミークは引きだしから見つけた鏡をデスクに置いた。

「どんなツラになったか見てえだろうから、目玉はどっちか片っ方残しておいてやるぜ。どっちがいい? 右か? 左か?」

ミークは本気だ。涙がぽろぽろ流れた。いやだ。こんな死に方だけはしたくない。

「お願いだよおお……やめて下さい……。何でもしますから……何でも……っ」

不意にゴムの味のするボールが口にぎゅうぎゅう押し込まれ、懇願は途中から喉の奥でぐるぐる鳴るだけの不明瞭な唸り声に変わってしまった。

悲鳴すら上げられない痺れるような絶望の中でテルは悟った。どんなに謝っても頼んでも無駄なのだ。《ブチ切れ》が問答無用にマネキン男を撃ち殺したのは、誰にも邪魔をされずにゆっくりテルを料理するためなのだから。

《ブチ切れ》は鼻歌を歌いながらテルの頭を横向きに押さえつけた。太い指が耳を弄んでいる。目を閉じると余計に怖かったから、涙を流しながらただひたすら両目を見開いた。床に倒れたマネキン男——店主が黒い虚ろな目で宙を睨んでいるのが見える。

何て運がいい奴なんだろう。たった一発で死ねたなんて。額には撃たれた穴がぽっかりと開いている。奇妙なことに血は流れ出していない。虚ろな黒い二つの目と、額の穴で三つの黒い穴みたいだ。それとも三つの目……。

三つの黒い穴のうち、二つが瞬きをした。

気のせい……? それとも……。

「どうした? もう気絶してんじゃないだろうな、テル。お楽しみはこれからだぜ」

耳たぶの付け根あたりにスッと冷たい痛みが走る。ミークの指が切れたところを嬲るように引っ張ったが、今はそれどころじゃなかった。マネキン男はぱちぱちと瞬きし、頭を横に振った。ぴくっと両手の指が動く。

生きてる? そんなバカな。頭を撃たれたのに!

マネキン男は倒れたときと同じくらい唐突にむっくりと起き上がり、ぎくしゃくとした動きで服の埃を払った。

生き返った……? こいつ、ゾンビかなにか……? だけど今はゾンビでもミークよりはマシだ。テルは声にならない声を絞りだした。

助けて! お願い、助けてよ!

黒い目がいぶかしげにテルの視線を受け止める。背中を向けて耳を弄んでいるミークはまだマネキン男が生き返ったのに気づいていない。

無言の訴えが通じたのか、マネキン男はゆっくりとミークの背中に歩み寄った。

「あのぉ〜」

妙に間延びした声で言う。

「お取り込み中のところすみませんが」

怪訝な表情で振り返ったミークはうわああぁっ、と大声で叫んだ。

「き、き、き、貴様……」

「私の名前はハーパー・マフェットですが」

ミークは口をぱくぱくさせた。

「し、し、死んだはずだ!」

「いいえ。お蔭様でこの通り元気です」

マネキン男——ハーパー・マフェットはしれっとした顔で言った。

「ならもういっぺん死ね!」

ピストルが火を吹く。パンっ。ハーパーの体がぐらりと傾いて後ろに下がる。が。

「何をするんですか」

一瞬ののち、平然とした顔でふたたびミークに向かって歩きだした。

「化け物めっ! くたばりやがれっ!」

ミークは喚きながらピストルを乱射した。

パン、パン、パン、パンッ。

弾が命中するたびにハーパーは軽く顔をしかめ、がくんと上半身をのけ反らせた。が、それだけだ。すぐに何もなかったような顔に戻って歩きだす。まるでB級ホラー映画を見ているみたいだ。

カチッ、カチッ、カチッ……。

ピストルが空しい音をたてる。弾が切れたんだ。

「畜生おぉぉっ!」

ミークはピストルを投げ捨て、ナイフを振りかざして襲いかかった。ハーパーがひょいとよけ、ナイフは空しく宙を切る。

「危ないですよ。そんなものを振り回すと」

「うるせえっ! 化け物のくせに、人間様に意見しくさってっっ!」

顔を真っ赤にしたミークは再びハーパーに向かって突進した。ぐにゃ。ハーパーの体が変な風に伸びて曲がったように見えた。突然目標を失ったミークはバランスを失い、つま先でダンスを踊るみたいにくるりと回ってひっくり返った。

「 もおおぉぉぉぉっっ……!」

怒った牡牛そっくりの呻き声があがる。ミークはぎろりと目を剥き、腕を振り回して起き上がりかけた。が、今度は仰向けにばったりと倒れた。その胸の真ん中には愛用のジャックナイフが深々と突き刺さっていた。

「あー。だから危ないと言ったのに」

傷口からはまるでポンプで水を汲み出すようにどくどくと血が噴きだし、赤い池がとろとろ床に広がっていく。ひとしきりごろごろ泡を吹くような音が続き、やがてそれがパタリと止んだ。

しゃがみこんでミークの断末魔をじっと眺めていたマネキン男は歯を剥き出してニカーッと笑い、今度はテルの縛りつけられているデスクにゆっくり近づいてきた。

やだっ! こっちに来るな!

真上から気味の悪い顔が覗き込む。ミークの次は化け物か……。そう思ったとき、口につめこまれたゴムボールがポンッとひっぱり出され、両手のいましめが解かれた。

「大丈夫ですか?」

間延びした声で言う。なんだか気が抜けた。

「そいつ、死んだの……?」

「そうみたいです。困りました」

「何が困るんだよ! でなきゃ僕が殺されてたんだ!」

「はあ。でも床が台なしですし。日曜日に磨いてワックスをかけたばかりなんです」

「床なんてどうでもいいだろ!」

「そうは行きません。それに死体を片付けなくちゃなりませんし」

ハーパー・マフェットはそう言うとマネキンそっくりにニカッと笑った。その額にはまだ真っ黒な穴がポツンと開いたままだ。それで、テルは重大なことを思い出した。

「あ……あんた撃たれたろ……? 頭……」

「ああ、そうでした」

口をつぐんでフンッといきむ。額に開いた穴からみるみる弾丸がせり出し、ぽろりと床に落ちた。血は一滴も流れない。眉の上には元通り白い滑らかな皮膚があるだけだ。

「ほら。もう大丈夫です」

にっこり笑って言う。くらくらと目眩がした。こいつは、頭を撃たれても全然平気ってわけなんだ。《ブチ切れ》・ミークはナメクジなみの脳みそしか持っていなかったのかも知れないが、こいつが化け物だっていう見解だけは当たってる。ゾンビなのか何なのか知らないけど。

「そ……そりゃ良かったよ……」

「ええ。さっきはいきなりだったので驚いて気絶してしまったのですが」

言いながら、マネキン男は器用な指で足に巻かれたコードをほどいた。血流とともにじんじんする痺れが押し寄せる。テルは叩いたり揉みほぐしたりし、感覚が戻ってくるのを待ち切れずにデスクからすべり降りた。

「それじゃ、僕はこれで失礼するから……」

まだよく動かない足をひきずって出口に向かって一目散にダッシュする。一秒でも早くこの化け物とミークの死体から逃げ出したかった。あとは知ったこっちゃない。この店に死体が転がっていようと、マネキンの顔をしたゾンビが経営していようと。

「お待ちなひゃい!」

後ろの方で、ひどく不明瞭な声がした。

どぴゅっ。

目の端になにかピンク色をしたものがチラッと映る。あっと思った瞬間、テルはふっ飛んできたふにゃふにゃのロープのようなものにぐるぐる巻きにされていた。恐る恐る肩越しに振り返る。

そのピンクのふにゃふにゃは、ハーパーの口から伸びていた。 ウソだろ……。

この世にこれにちょっとでも似た光景があるとしたら、舌でバッタを捕まえた瞬間のカメレオンに違いない。

テルは自分の体に巻き付いているピンクの長い舌を呆然と眺めた。

こんなバカなことってあるもんか……。せっかくミークから逃れたのにこんなワケの判らない化け物に殺られるなんて……。「血が出てまふよ」

テルをぐるぐる巻きにしたままハーパー・マフェットが言った。舌はピンクで暖かく、柔らかくて湿っぽかった。その長い長い舌の一番先がちろちろと首筋の血を舐めている。

ふっ、と目の前が暗くなる。次第に小さく暗く萎んでいく視野の中で、ハーパー・マフェットがニカッと笑った。

ブラックアウト。