【産学連携と技術移転の話】技術移転対象の発明を整理しよう

技術移転現場では色々な発明を扱うことになる。良い表現かどうかはさておき、技術移転担当者にとっては発明が商材となる。研究者のおかげさまで日々商材が生まれている訳だが、ストックされている商材をしっかり整理・把握せずにいるのは良くないし、場当たり的に目に入った発明だけを積極的に扱うというのはあまりにも雑だろう。

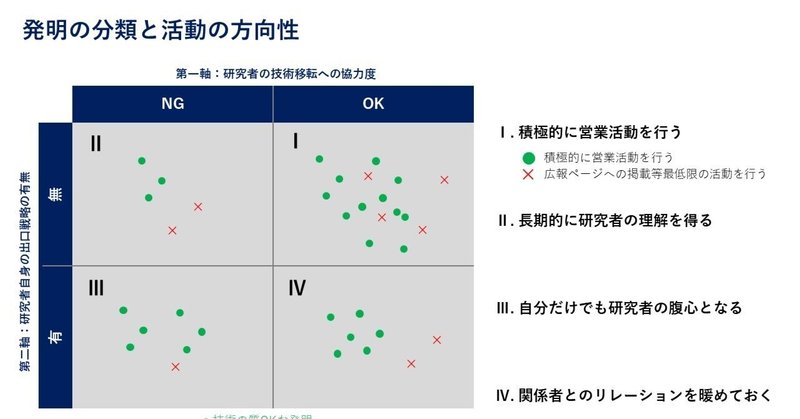

ということで今回は、技術移転担当者が日々の活動を方向付けられるような分類を考えてみた。あくまで私が日々業務を行う上で使っている分類でしかないが、なんとなくフワっと仕事をしてしまっている技術移転担当者にとって少しでも参考になれば幸いである。

結論

結論から書いておくと、3つの軸で発明を分類している。第一軸:研究者の技術移転活動への協力度、第二軸:研究者自身の出口戦略の有無、第三軸:発明の質、である。以下では、それぞれについて記述していく。

第一軸:研究者の技術移転活動への協力度

技術移転は、技術移転担当者ひとりで進めることは出来ず、必ずどこかの段階で研究者の関与・サポートが必要になるため、多くの場合、まずもって研究者自身が技術移転に前向きでないと商材として扱えない。仮に企業を捕まえてきても、研究者が協力してくれないと何も進まない。なお、多くの場合と書いたのは、研究者の関与が無くても技術移転が進む=企業側のみで製品開発が進んでいくケースもないことは無い。例えば、発明としてモジュール化されたソフトウェアを大学側が持っている場合等が挙げられる。こういったケースも例外とは言えないくらい数が増えてきたように思う(機械学習用のデータセットや学習済モデルとか増えてきたように思う。)が、これは著作物やMTAのテーマとして別の記事にしたいと思う。

また、研究者の関与が必要な別の視点として、発明者としてリスペクトを込めてプロジェクトの中心部分に居てもらう方が結局上手くいくことが多いということも挙げられる(全部まかせた、と言ってくれる先生もいるけどね)。

さて、技術移転に協力してくれない研究者には、大きく3タイプいる。

タイプ1:そもそも企業や技術移転担当者の事が嫌い

短期的には、こういった研究者の発明は技術移転対象から外す他致し方ない。もちろん、研究者のメインスコープは技術移転ではないので、こういう研究者だからといって敬意を払うことをお忘れなきように。このタイプの研究者には、かなり長期的にお考えを変えてもらうよう努力するしかない。そしてそこは、技術移転のメリットや、大学として技術移転に力を入れている事を説明・理解、場合によっては職務命令をしてもらう必要があり、担当レベルというよりもダイレクター・組織レベルでの仕事である。

強いて、技術移転担当者として出来ることは、自分だけでもこの研究者から好かれ、腹心となることである。特に、研究者自身が産学連携部隊を信頼しておらず排斥しようとしている場合であっても、明確に技術移転の出口戦略を持っており(後述)、成功しそうという場合も往々にしてある。この場合に、研究者が協力してくれないからといって放置してしまうのはもったいない。産学連携部隊の事が嫌いでも、技術移転担当者個人を好きになってくれる可能性はある。組織を差し置いて自分だけ抜け駆けするような行動になるが、全く問題ない。技術移転担当者のカスタマーは研究者と企業であって、上司や所属組織ではない(外部TLOだとカウンターパートの産学連携部隊もカスタマーになるので、より複雑なんだけどね)。

タイプ2:技術移転は嫌ではないがメリットを感じていない

これまで産学連携・技術移転の実績が無かったり、あっても上手くいかなかった経験のある研究者に多い。どういった理由で上手くいかなかったのか、何が嫌だったのかを感情面も含めて丁寧にヒアリングした上で、技術移転担当者として自分ならばそれをどう解決できるのかを説明し、納得してもらおう。なお、自分が同じ失敗を繰り返すと、タイプ1に変貌させてしまうため、細心の注意を払う必要がある。

また、このタイプのもう一つのパターンとして、既に競争的資金を潤沢に獲得していて、技術移転から回ってくる研究資金が相対的に小さく見えるから興味がないという研究者もいる。実際、競争的資金は数百万円~数千万円のものが多く、対して技術移転収入は国内大学においてはデータがない(少なくとも私は知らない)ものの、恐らく技術移転契約一件あたり平均して数十万円にとどまっているだろう(下手したら数万円という可能性も)。更に、科研費の採択率が約25%で推移している[1]のに対し、企業へ技術移転の提案を行ってから契約に至る率は私自身や先輩諸氏・同僚の実績を聞くと0.5~3%程度である。単価も確率も低い技術移転よりも、単価も確率も高い競争的資金に注力したくなるのは当然である。

この場合、技術移転実績を高め、興味を持ってもらえるようにすることが大事なのは言わずもがなだが、技術移転活動過程で得られる情報に価値付けしていくことが解決策になり得る。具体的には、技術移転担当者は対象とする発明を基に企業へのヒアリングの数をこなし、企業側からの情報を研究者にレポーティングすることである。ここでいう企業側からの情報については、ニーズや残置課題はもちろんのこと、現在取り組んでいる開発テーマ、使える開発費、新テーマを社内で立ち上げる場合のスケジュール感、ベンチマークにしている競合企業などなど、挙げればきりがない。そんなの秘密情報だから教えてくれないでしょ、という指摘はお断り。それでおめおめと引き下がるなら、技術移転担当失格である。また、レポーティングと言ったが、これは形に残るため技術移転担当者自身のためにもなる。技術移転はポンポンと契約がとれるものではなく、日々の成果が見えにくい。このレポートは技術移転担当者の目に見える成果であり、日々の達成感・充実感を高めてくれる。

タイプ3:忙しくて技術移転にまで手が回らない

人手の面はとても解決が難しい。学生をアサインしてもらうとか、企業側から派遣研究員を出してもらうというくらいしかないだろうか?いい案がある方は是非ご教示頂きたい。技術移転担当者が研究員・技術員として参画するというアイデアを考えてみたことがあり、実際研究者からそのような希望(「君開発やってよ!」)を頂いたりするのだが、どうやって実現するかアイデアとしてまだまだ煮詰まっていない。研究要素が小さく論文にならないが、製品化には必要な開発行為を、技術移転担当者が行うというのはそうおかしな話ではないと思っている。

第二軸:研究者自身の出口戦略の有無

研究者が既に出口戦略を持っているとは、既に共同研究中や懇意な企業があり、そこへの技術移転を考えている場合と、研究者自身が将来的にベンチャー起業を考えている場合の大きく二つが挙げられる。この場合は、技術移転担当者は基本的に積極的にマーケティングを行うことは出来ない。重要なのは、だからといって放置せず、研究者はもちろんのこと、共同研究先の担当者や、ベンチャーの経営者候補がいるならばその人とのリレーションを暖めておくことである。いざライセンス契約の話になった際にいきなり現れて契約条件の話をするよりも、事前にリレーションがあった方がやりやすいのは想像に難くないだろう。そうした活動の中でも、関連する周辺の知財の取り扱いや経理、書類仕事等で手伝えることはある。これをサボれば、いざライセンスの時に「なんも知らないくせに面倒くさい事務屋」「金の亡者」といった不名誉なレッテルをもらってしまう。

第三軸:発明の質

一般的には、発明の質は「市場性(技術の優位性)」と「特許性」の2観点で評価されているようだ。各所の研修プログラムではこの発明の質の評価がかなり注力されているように思う。思い切っていうと、発明の質の評価にあまり多大な時間を割くのは私は反対の立場である。さっさと市場・現場に出よう。

市場性(技術の優位性)について

元も子もない最も大事なことからいうと、技術移転担当者が市場性など分からない。これに尽きる。そもそも、新しい技術が、ある産業にとって役に立つかどうかというのは、その産業の最前線で毎日毎日考えている企業の方々でも分からないのである。なぜ産業部外者で特定の発明を通してのみ考えているだけの技術移転担当者が分かると思うのか。では市場性については何を見ればいいかというと、その発明を企業に紹介するデメリットが無いかどうかのみでよい、ごくごく簡単にでいいのだ。中には、技術的優位性があまりにも低く、企業に紹介すると呆れられそうな発明があるのは確かに事実である。こういった発明を紹介してしまうと、いざ次に良い発明を紹介したいときに聞いてもらえなくなる危険性がある。ということで、技術の質については、その発明を売りに行くと呆れられるもの以外は、自動的にOKとしてよい。緻密にリサーチをし、論理的に市場性を分析するのはとても心地がいい。頭のいい人に見えるのでいい気分になる。心しておこう、「この発明は売れる」と言うよりも、「この発明はダメだ、売れない」という方が簡単だ。でも、技術移転担当者は評論家であってはいけないと思っている。評論家は他に山ほどいる。彼らに任せよう。

特許性について

大学の特許予算は潤沢ではないため、特許にならないものを出願したくないという事情がある。また、技術移転の根幹に位置付けていた発明(バックグラウンド発明)が特許にならないと、仮に企業を捕まえて連携を開始しても、最終的にライセンスするものが無くなってしまう。この2点が、特許性評価の趣旨であると理解している。

まず、予算観点については同意で、なんでもかんでも出願という訳にはいかないだろう。この点、米国の技術移転機関でも同じ課題はあり、仮出願によってコストを抑える代わりに優先権期間内にどんどんマーケティングを行い、技術移転可能性の高いものだけ本出願を行うというDeal-Based Modelを採用しているところ[2]も多いようで、ひとつの解決策である。

最終的なライセンスの観点については、現場から見ると、実はバックグラウンド発明を基に営業をかけ、連携を開始し、結果としてその発明をしっかり使う(=ライセンスに至る)というような綺麗な一本線でつながることは稀である。実際には、とある発明を基に連携を始めたが、その発明は何等かの課題があったりもっと良い発明が途中で生まれ(フォアグラウンド発明)、それが製品化の本命技術になったりする。そして、そのフォアグラウンド発明は共同研究の成果である共同発明として扱われ、共同発明は現実的にお金になっていない。共同発明だからといってお金にならないということは変なのだが、この記事ではこの点には触れない。下記の記事をお読みいただきたい。

ということで、特許性評価を頑張りすぎてもその特許が使われるか分からないし、特許性評価は程々に、さっさと営業に出よう!そもそも特許権利化件数を増やすことが目的ではない。技術移転の成功が目的のはずである。組織全体として特許権利化倶楽部にならない方がいいし、手段と目的がすり替わらないように気を付けた方がいい、いや本当に。

ただ、バックグラウンド発明は結局使うか分からないから特許性評価は程々に、というのでは少々雑なので、もう少し深堀しておきたい。そういった状況があるのは前提として理解した上で、二つほど提案する。

一つ目に、技術移転担当者は、最終的にバックグラウンド発明を踏むように研究マネジメントすることである。上で述べた綺麗一本線でつながることは稀という話と矛盾するのだが、もちろんこれが理想的である。私が勝手に師匠と思っている方の表現をお借りすると、時計の文字盤のようなものだと言っていた。バックグラウンド発明が文字盤の中心にあり、そこから企業との連携で各時間方向に展開していく。分野・用途や連携相手毎に方向性を分けることで、360°に技術移転の輪が広がっていくが、いつも中心にはバックグラウンド発明がいる、というイメージである。この理想形を実現するには、企業との連携で創っていく研究成果物をフォアキャスト的に想定しておく必要がある。場当たり的に研究を進めてしまうと、上述の通り結局バックグラウンド発明を使わない(=バックグラウンド発明が文字盤の外)になってしまう。このフォアキャスト的な思考は、企業にとっても連携を開始しやすいというメリットもある。何が出来上がるか分からない研究だと、企業としてもギャンブル要素が強くて投資しづらい。企業からの「もう少し研究が発展したら連絡してください。」「もう少しデータがないと厳しいですね。」というコメントは、このパターンの典型例である。

さて、ではフォアキャスト的な進め方をするために具体的に技術移転担当者が何か出来る事というと、共同研究企画書の作成だと思う。競争的資金の獲得においては、研究企画書を作成するが、企業との共同研究で同様の書類を作成するかどうかは研究者次第なように見受けられる(私の経験上はしっかりと書き留められたものはあまり見たことが無い)。こういった書類は研究内で「やること」を関係各所で合意・認識統一出来るメリットがあるので、是非作成すべきである。技術移転担当者も、正直に言うと扱い技術の理解度は実は連携先の企業側担当者よりも低いことが多い(私だけ??)。なので、共同研究企画書作成の段階で、自分が何を理解しきれていないのかがクリアになっていき、自分のためにもなる。「バックグラウンド発明を踏むようなフォアキャスト的な研究企画」に向けて方向付けしていくことは、大学側研究者、企業側担当者と比べても、技術移転担当者が最もノウハウを持っているはずである。なおこの時に企業側担当者がこの視点にこなれており、将来のライセンス(=支払い)を避けるために意図的にバックグラウンド特許の回避を狙っていないかどうかには目を凝らしておくとよい。バックグラウンド発明を踏むように方向付け・ファシリテーションしていくことは、大学側にいる唯一のビジネスパーソンである技術移転担当者の腕の見せ所である。

なお、もちろん研究とは何が出来上がるか分からないところに面白みや価値があるものだということは全く否定しないし、そういったリスク許容的なマインドがあるからこそ良いものが生まれるということも認識していることは注釈しておく。

二つ目の提案は、共同研究(受託研究)費の獲得もしっかりと技術移転担当者のKPIにすることである。精力的にマーケティング・営業活動をこなし、連携先企業を連れてきても、最終的にバックグラウンド発明が使われなかった場合、技術移転収入は得られない。厳密には初期の共同研究段階にオプション契約やライセンス契約を抱き合わせて技術移転収入とすることは出来るものの、低額である。こうなってしまうと、技術移転担当者を金額で評価することが出来なくなってしまう。実際に技術移転担当者の活動が無ければ成立しなかった共同研究は、技術移転担当者の実績として評価されるべきだし、その実績に対して研究者が評価・感謝してくれるというのは現場の技術移転担当者は感じていることだろう。

おわりに

今回は、技術移転担当者が日々の業務の方向付けを行えるように発明=商材の分類を紹介してみた。書いてみると当たり前の事ばかりなのだが、技術移転の日常業務はなんとも外形がはっきりしないため、初心者時代の私は「これで良いのだろうか?」とモヤモヤしていたり、成果の外形がはっきりしやすい特許権利化や調査業務にばかり時間を割いてしまっていた。

ここで記載した分類が、今そういった状況にいる方の手助けになれば幸いであるし、自分自身も書き留めることで整理できて自己満足しているところだ。

参考・引用

[1] 日本学術振興会, 応募件数、採択件数、採択率の推移 (令和5(2023)年12月27日更新)(https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_27_kdata_g1333/2-1_r5.pdf)(2024年3月24日閲覧)

[2] Robert S. MacWright(2006),The University of Virginia Patent Foundation: A Midsized Technology Transfer Foundation Focused on Faculty Service, Operated Using a Deal-Based Business Model, AUTM Technology Transfer Practice Manual 3rd Edition

[3] Christopher C. Capelli(2006), Technology Transfer Office as a Business Unit, AUTM Technology Transfer Practice Manual 3rd Edition

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?