なぜエンジニアは7.1.4より9.1.4の方が作業がしやすいと言うのか(Dolby Atmosミックス)

【基礎知識】スピーカーの数を表す7.1.4とは?

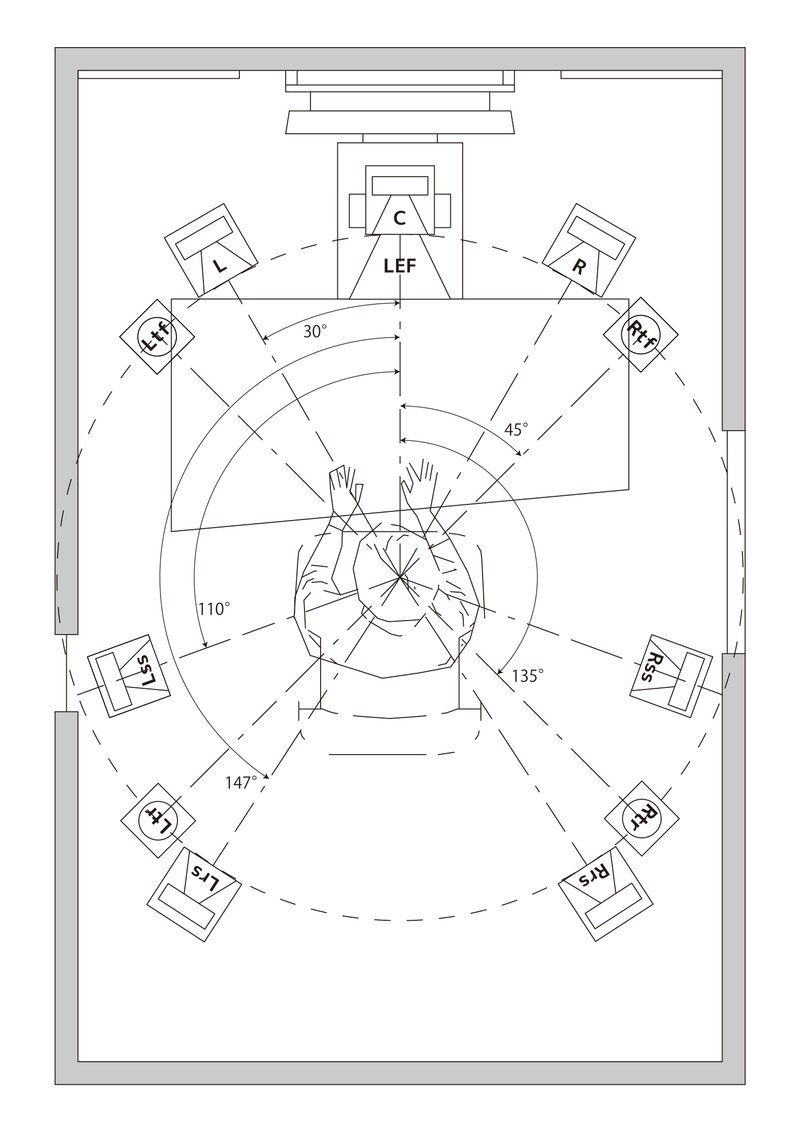

Dolby Atmosミュージックの音楽制作が出来るスタジオは、7.1.4ch以上のスピーカーが必要と言われている。「7.1.4」というのは種類別のスピーカーの数の事で、最初の「7」は普通の高さのスピーカーの数のことで、前方に3本、横に2本、後方に2本の計7本のスピーカーのことを指す。

「.1」(テンイチ)とは低音専用スピーカーのサブウーファーが1本という意味。最後の「.4」(テンヨン)は天井に設置されたハイト(トップ)スピーカーの数のことで、前方の上に2本、後方の上にも2本で合計4本。

私のプライベートスタジオも、少し異型だが7.1.4chのモニターセッティングだ。スピーカーの数は合計12本。

国内で広がりを見せる9.1.4仕様のスタジオ

ドルビーの定める商業スタジオ向けのガイドラインでは、スピーカーの数は7.1.4以上にするように定められている。「以上」ということはそれより多くてもいいということで、大規模なスタジオでは20本以上のスピーカーを設置するような施設もあるそうだ。

そんな中、前方のスピーカーを「左(L)、真ん中(C)、右(R)」の3本ではなく、「ワイドの左(Lw)」と「ワイドの右(Rw)」を足した5本設置したスタジオが国内でもわりとでてきている。

私が最近見学させていたただいたスタジオでも、音響ハウスの7stがフロントに5本のスピーカーを設置した9.1.4ch仕様。

サウンドシティーの「tutumu」もフロントに5本のスピーカーが鎮座していた。

ちなみにスピーカー構成が「9.2.4」となっていることもあり、その「.2」(テンニ)はサブウーファーが2本設置してあるという意味。ただし、サブウーファーが2本あっても、その2本からは同じ音が鳴っている。

なので、今回の記事では9.1.4だろうが9.2.4だろうが、スピーカーに送り分けているチャンネル数は同じということで、特に区別せずに話を進める。サブウーファーを2本以上設置する効果についてはまた機会があれば。

エンジニアが作業しやすいフロント5本のスピーカー

さて前置きが長いが、これから本題に入っていく。Dolby Atmosミックスを手掛けるレコーディングエンジニアの中には、フロントスピーカーを3本ではなく5本設置した9.1.4chが使いやすいという人が結構いる。最初は7.1.4でいいと思っていたが、エンジニアの要望を受けて9.1.4に改修したスタジオもある。

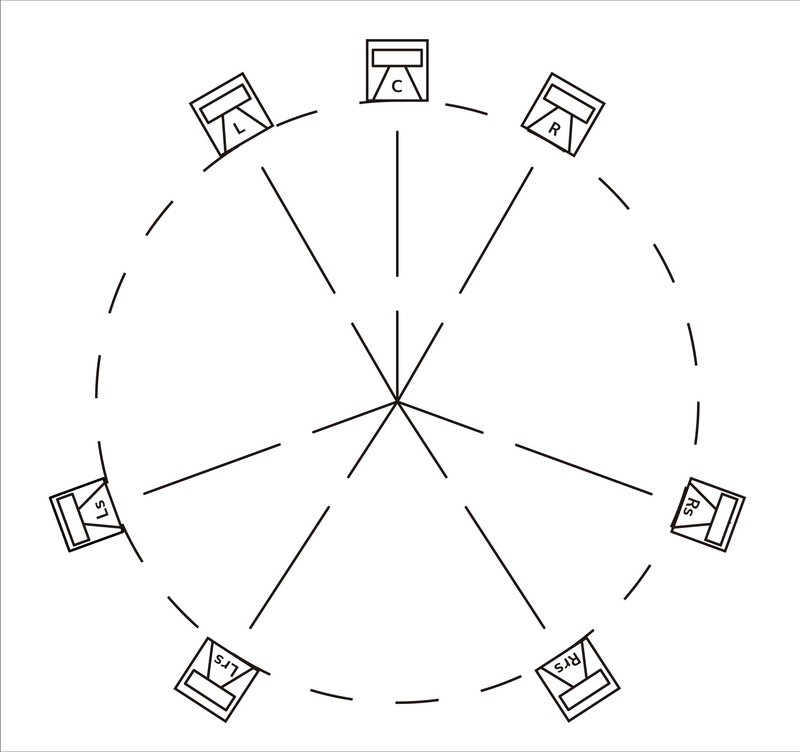

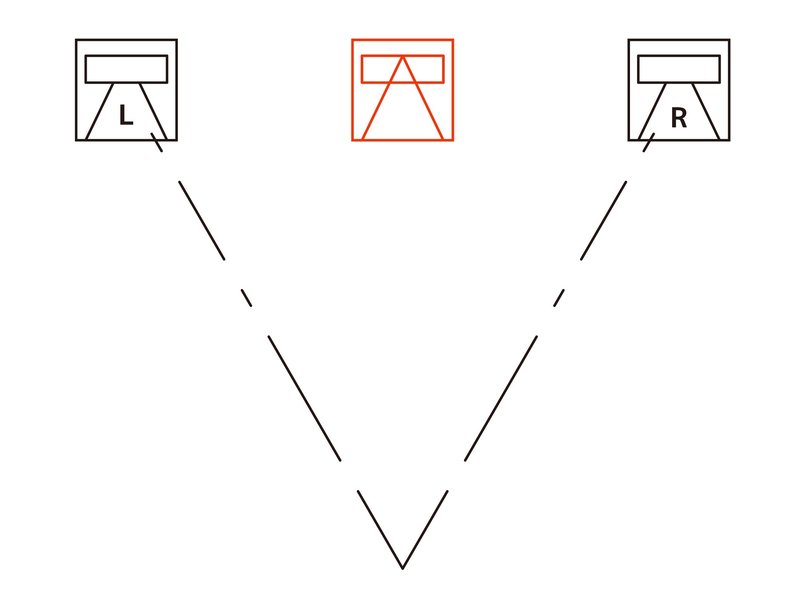

低音用のサブウーファーと天井(ハイト・トップ)スピーカーを除いた、普通の高さのスピーカーレイアウトを図にしたのが以下だ。

7.1.4レイアウト

まずは7.1.4レイアウト。前方の3本はセンターの「C」チャンネルを起点に「L」と「R」は普通は30度の角度に設置される。

「Ls」「Rs」と書いた左右のやや後ろのスピーカーはサラウンドスピーカーといい、90度~110度の範囲に設置すればよい。後方の「Lrs」「Rrs」はリアサラウンドスピーカーといい、これは120度~150度の範囲に設置すればよいことになっている。

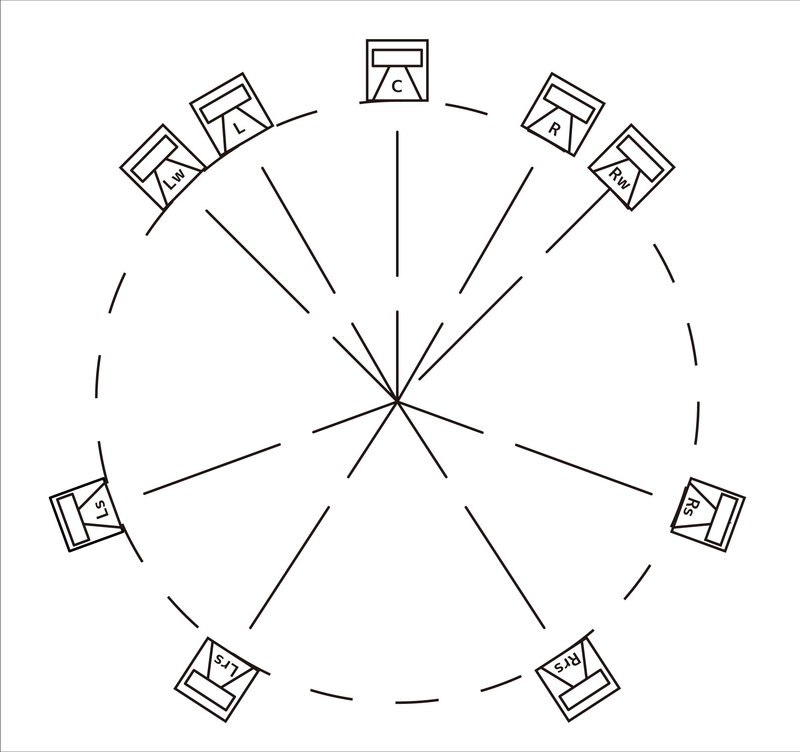

9.1.4レイアウト(9.2.4も同じ)

続いて今回の本題、9.1.4レイアウト。先程の7.1.4配置に加えて、前方左右に「Lw」「Rw」というワイドスピーカーが加わり、前方のスピーカーが5本になっているのがわかる。

「Lw」「Rw」は「L」「R」から15度増した角度にするように定められており、通常は45度の角度に設置される。

スピーカーの数が増えたのは一目瞭然だが、なぜエンジニアは9.1.4レイアウトの方が作業しやすいというのか?その理由を私なりにふたつ想像してみた。見当違いなことを言っていたら、ぜひアドバイスをいただけると嬉しい。

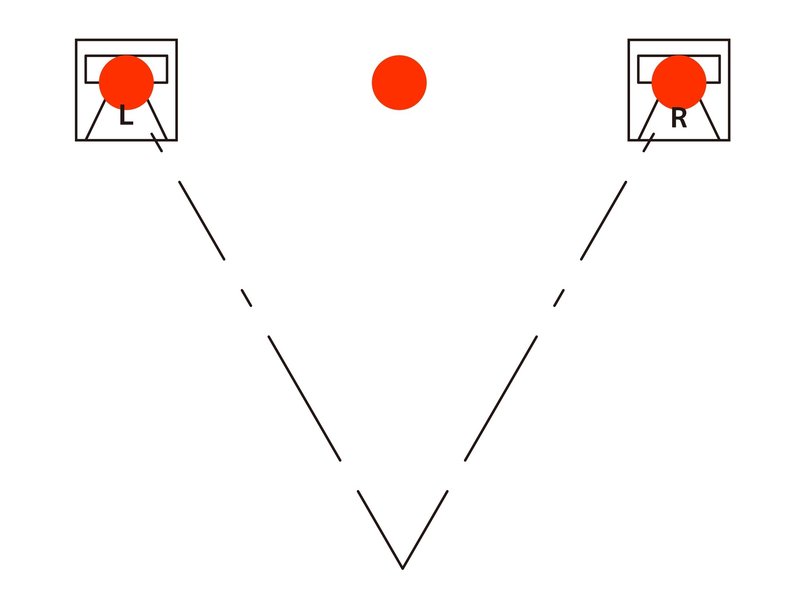

ファントムセンターとは

ここで知っておいて欲しい用語と概念をひとつ紹介する。話をシンプルにするために、スピーカー2本を使ったステレオの話で解説する。

「パンニング」というのだけど、音のミキシングにおいて、左(L)チャンネルと右(R)チャンネルの音量差によって、左右スピーカー間の空間に音像を定位させることができる。

例えば、LチャンネルとRチャンネルからまったく同じ音をまったく同じ音量で再生すると、スピーカーとスピーカーの中間に音像を表現することができる。

これは実際には存在しない真ん中のスピーカーからあたかも音が鳴っている用に感じる。これがファントムセンターである。

この「ファントム」の定位について理解した上で、次に読み進んで欲しい。

【理由1】ワイドスピーカーがあることで圧倒的に作りやすい、前方サイドの音像

7.1.4レイアウトで起こること

話が長くなって恐縮だが、興味のある方が読み進んで欲しい。Dolby Atmosはサラウンド(立体音響)なので、スピーカーが前方だけでなく、左右や後方などいろんな方向から音が鳴る。

たとえスピーカーがない場所でも、先程書いた「ファントム」の手法を用いることで、いろんな場所に音像を定位させることができる。スピーカーはたくさんあるので、ファントムの使い所も無限大というわけだ。

ただし2chのステレオと違って、スピーカーが円周上に配置されているのでやや状況は複雑だ。

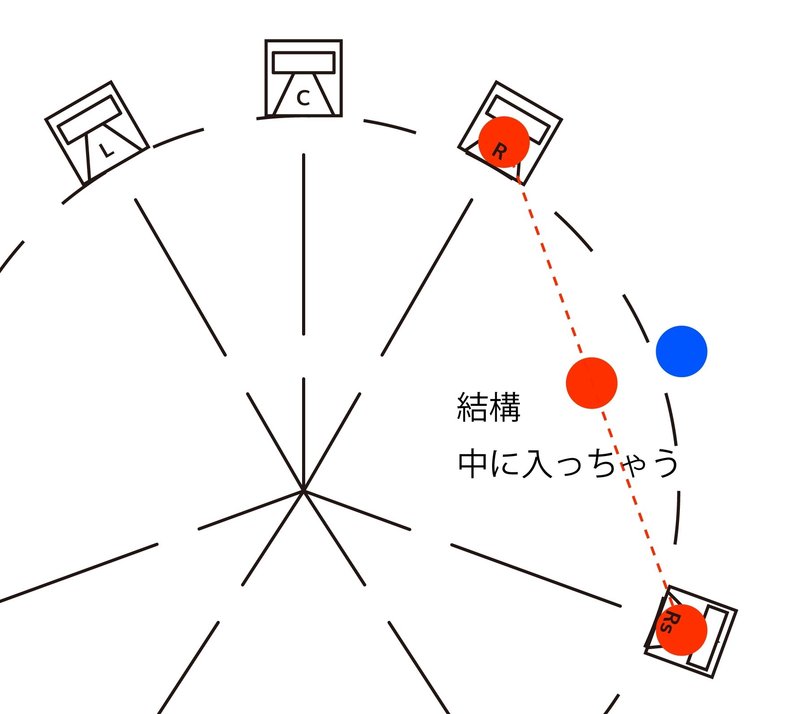

さて7.1.4レイアウトで何が起こるのか。これはサラウンドスピーカー(LsとRs)を何度の角度に設置しているのかにも関係してくるので、一概には言えないのだけど、下の図のような事が起こる。

サラウンドなので音像を円周上に配置したいわけだけど、例えば青い丸の位置に音像を作りたくて、RチャンネルとRsチャンネルを使ってファントム定位を出そうとすると。RチャンネルとRsチャンネルを直線上に繋いだ線の上に音像が出来るので、円周上の青い丸の地点に比べて、結構内側に音像が入ってしまう。

この2本のスピーカーの位置が、角度的に結構離れているのでこういう問題が起こる。実際に自分でミキシングしてみると、この間の音作りが難しい。

9.1.4レイアウトで解消されること

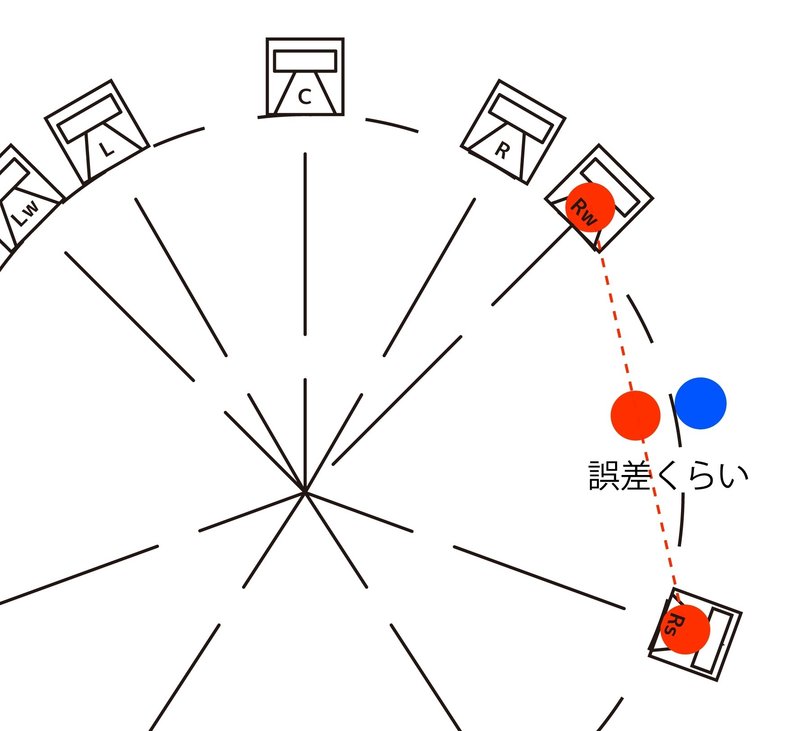

それでは9.1.4レイアウトで何が起こるのか。たとえば、RwチャンネルとRsチャンネルの間の青い丸の位置に音像を作りたくて2本のスピーカーでファントム定位を作った場合、RwとRsを直線でつないだ線上に音像ができるので、青い丸の位置よりは内側だが、7.1.4chのときと比べると、まずまずの近さの位置に音像が出来る。

だいたい、L-C-RのCチャンネルだって、L、Rを直線で繋いだ線からは少し後方の位置にあるわけで、9.1.4レイアウトで起こるこの問題は誤差くらいと言えるかもしれない。

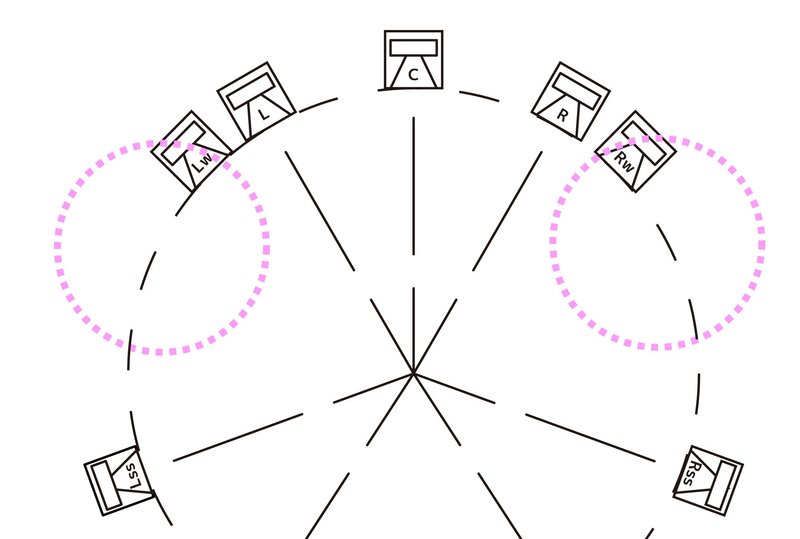

つまり9.1.4レイアウトにすることで、下図ピンクの丸で囲ったあたりの音像が格段に作りやすくなる。

これがスピーカーの数が増えたことによる恩恵であり、エンジニアが音作りをやりやすく感じる理由の一つである。

【理由2】ワイドスピーカーはオブジェクトしか鳴らないのでめっちゃ分離がいい

さて、エンジニアが7.1.4より9.1.4の方が作業がしやすいと感じる大きな理由がもう一つある。それは、ワイドスピーカー(LwとRw)はBedsチャンネルの音が鳴らず、オブジェクトの音だけが鳴るので、とても分離がいいということである。実はこちらの恩恵の方がはるかに大きいかもしれない。

ここまで読み進んでくれた人は、Dolby Atmosミックスについてある程度関心がある方はずなので知ってる前提で書くが、Dolby AtmosミックスにはBedsチャンネルとオブジェクトと二種類の要素がある。

Bedsチャンネルは7.1.2チャンネルなので、左右のワイドスピーカー(LwとRw)には音が行かない。たとえ、スピーカーセッティングを9.1.4レイアウトにしても、LwとRwにはBedsチャンネルの音が行かないのだ。

一方、オブジェクトは右前方、左前方付近に音を配置すると、ワイドスピーカー(LwとRw)から音が鳴る。

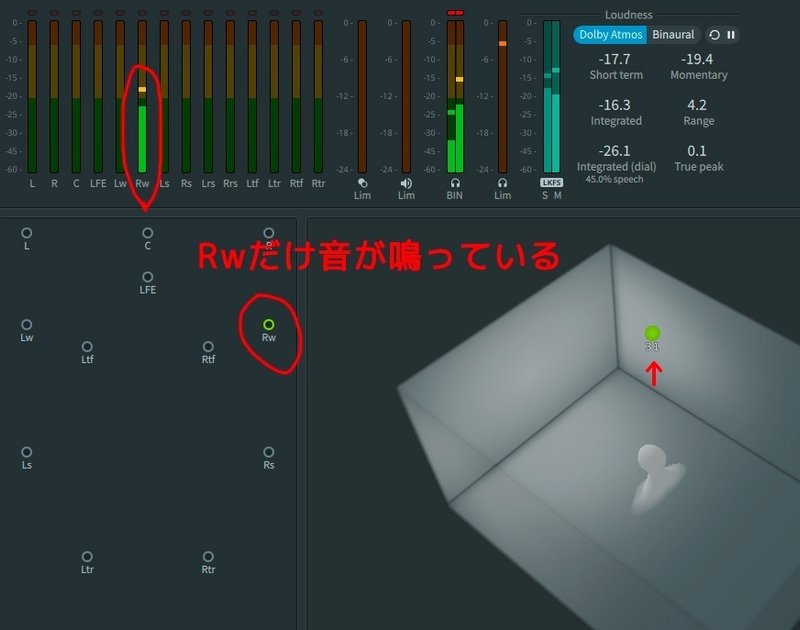

Dolby Atmos Rendererに9.1.4レイアウトのルームセッティングをした上で、たとえば、ワイドスピーカーRwチャンネルから“だけ”音を出したい場合、モノラルのオブジェクトをProTools上の3Dパンの設定画面で、右に振り切った上で「f/r」の値(フロントとリアの塩梅)を「68」に設定すると、

Rwチャンネルだけから音が鳴る。Dolby Atmos Rendererで確認すると、Rwチャンネルだけがレベルが振れている。

まさに45度斜め前の音である。

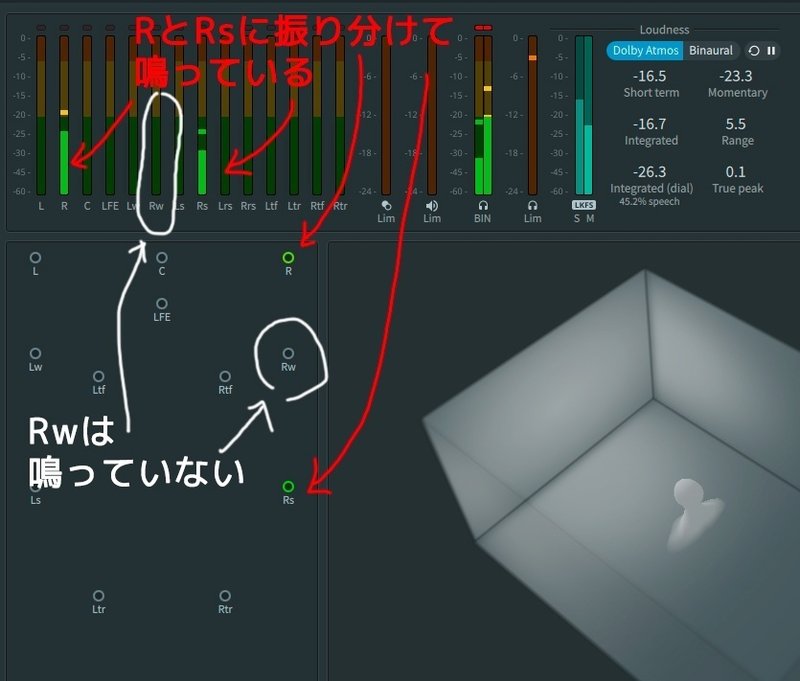

今度は、オブジェクトではなくBedチャンネル(7.1.2)で同じパン設定で音を鳴らした場合、

Dolby Atmos Rendererで確認すると、Rwチャンネルは鳴らずに、RチャンネルとRsチャンネルに振り分けられて音が鳴っているのがわかる。

そう、ワイド「Rw」チャンネルは、RチャンネルとRsチャンネルの間にあるにも関わらず、Bedsチャンネルの音は、Rwには行かないのだ。

だから、ワイドスピーカー(LwとRw)はオブジェクトの音だけが鳴るスピーカーとして存在していることになる。こんな条件のスピーカーは9.1.4ch、計14本のスピーカーの中でこの2本しか無い。かなり特別なスピーカーだと言うわけだ。

<資料>r/f 値によるスピーカー出力の違い

話としては以上なのだけど、資料としてもう少しだけスクショを掲載しておく。

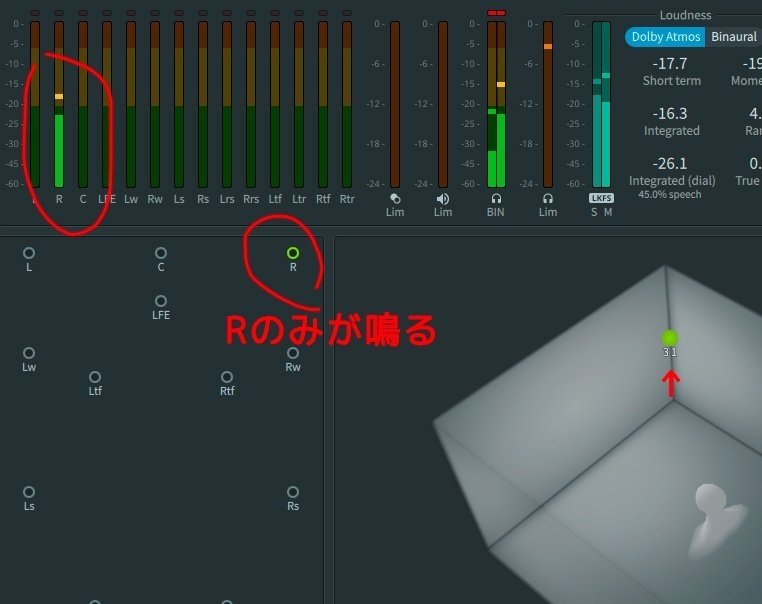

モノラルのオブジェクトをProTools上の3Dパンの設定画面で、右に振り切った上で「f/r」の値を「100」に設定。つまり右前方に振り切った場合は

Rチャンネルのみから音が出る。

続いて、同じく3Dパンの設定画面で、右に振り切った上で「f/r」の値を「0」に設定。つまり、真横から音を出した場合は

Rsチャンネルのみから音が鳴る。

こんなに区切りのいい、特定スピーカーだけが鳴る数値は以上で、その他の中間値に設定すると、関係する2つ以上のスピーカーに音が振り分けられる。

まとめ(そんな私は……。)

おそらく、ここまで読み進んでくれた人は殆どいないのではないかと思うが、もしDolby Atmosのスピーカーセッティングを7.1.4にしようか、9.1.4にはどのようなメリットがあるのか知りたい人がいたら、このページにたどり着いてもらえたら嬉しい。

まとめると、Dolby Atmosミックスにおいて、レコーディングエンジニアが7.1.4より9.1.4の方が作業がしやすい理由は以下2点。

1. ワイドスピーカーがあることで前方サイドの音像が圧倒的に作りやすい

2. ワイドスピーカーはオブジェクトしか鳴らないのでめっちゃ分離がいい

松竹梅でいう7.1.4が竹で、9.1.4が松のような豪華さの違いではなく、9.1.4には明確な機能差があるのがお分かりいただけただろうか。

今後あなたがDolby Atmosスタジオを作る身になった時に、予算のことだけでなく、チャンネル数によって作業者に何がもたらされるのかということを考えて欲しい。

そんな私も現在、前方に5 台のスピーカーを配した9.1.4セッティングをお試し中。

音出ししてみた結果、ぶっちゃけめっちゃいいなと思ったが、このまま常設はせずもう少し考えることにした。少し効果は薄れるかもしれないけど、うちの部屋の状況を考えて、両端の2本はひとサイズ小さいスピーカーにしようかな、とか検討中。

今回の記事に書いた通り、9.1.4セッティングは前方サイドの音像が作りやすく、また音の分離もよい。何事も自分で試してみないことにはわからないものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?