2019J1第9節 横浜Mvs鹿島@日産ス

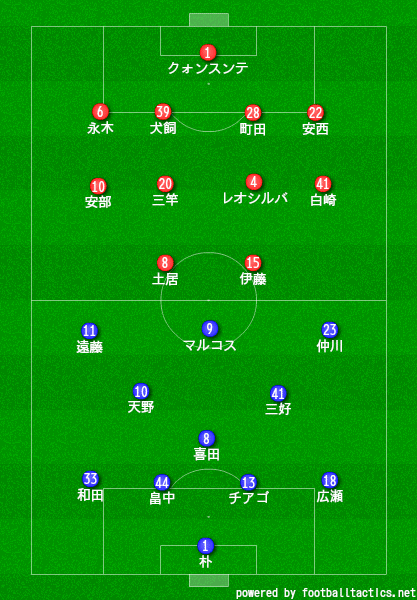

スタメンはこちら。ホームのマリノスは、完敗に終わった前節札幌戦で試した三好のゼロトップに見切りをつけ、マルコスをトップに据えた”いつもの”形に戻した格好だ。怪我から朴一圭が復帰し、左サイドバックにはリーグ初スタメンの和田拓也が入る。和田、天野、遠藤の3人で、課題の左サイドのコンビネーションをいかにスムーズにできるかに期待がかかる。

一方の鹿島は、ミッドウィークのACLでは主力は温存させてこの試合に臨んできた。どこにも見劣りしない豪華な顔触れである。スタメンだけでなく、ベンチにも能力の高い選手が揃っており、起用する選手によって自在に流れを変えることのできるスカッドと言えるだろう。

【鹿島の守備】

鹿島のイメージは、激しいプレッシングによって高い位置でボールを奪取し、そこから速攻につなげて点を取る、いわゆるショートカウンターだ。また、自陣深くの位置からでも、テンポよくパスを繋ぎ、次から次へと湧いて出てくるように人数をかけて相手ゴールに襲い掛かるカウンターは芸術の域である。私は躍動感のある鹿島のカウンターが大好きだ。この試合でもハイプレスで来るのか、はたまたリトリートで来るのか、鹿島の出方に注目してみた。

結論から言うと、この試合で鹿島が採用したのはリトリート、つまり、自陣深くで4-4-2のブロックを組むというものだった。基本的にはゾーン守備だが、最終ラインは人について行く傾向が強かった。ゾーンとマンツーマンの併用という表現が正しいだろうか。極力4-4-2の陣形は崩さず、自らの守備範囲に入ってきたところを潰しに行くのが基本的な戦法だった。

ここで強烈に強みを発揮したのが三竿とレオシルバのWボランチだ。彼らの良さは、球際の強さと守備範囲の広さ。バイタルエリアにパスを入れることを許さず、外へ追いやり、さらに追いやった先でボールを刈ってしまう。この試合では、レオシルバは先制点に直結する高い位置でのボール奪取に成功し、三竿にはことごとくチャンスの芽を摘まれたという印象が強烈に残っている。

ボランチだけでなく、CBも対人守備が強く、背負ってしまうとボールをキープするのは困難を極める。前半に数回マルコスがボールを受けに下りてくるシーンがあったが、後ろからつつかれてうまくボールをキープすることができず、ボールロストをすることが多かった。

組織的な攻撃を仕掛けるが、最後のところであと一歩及ばず、水際で凌がれてしまう。前半の印象はそんな感じだ。

これを受けて、マリノスが鹿島をどのように崩すかが争点となる試合だった。およそ70%のポゼッションは、その試行錯誤の跡と言うことが出来るだろう。

【マリノスの攻撃・前半】

この日のマリノスは悪くなかった。札幌戦から見違えるように変わったのは左サイド。遠藤が幅を取り、天野がハーフスペース、和田が2人に合わせてポジションを取る、という補完関係が機能し、チームのポジションバランスが格段に向上した。そのため、ボールを奪われるシーンが圧倒的に少なくなり、カウンターの脅威に晒される回数が減った。特に、インサイドハーフが前を向いてボールを受けた時はチャンスが広がった。

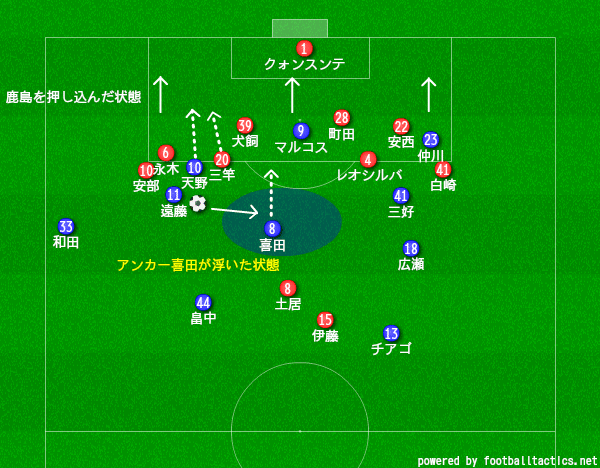

上の図は、前半16分のシーンである。

三好が広瀬からの縦パスを前を向いて受け、ゴールに迫ったシーンである。このシーンで三好がフリーでパスを受けることができたのは、しっかりと設計された配置によるところが大きい。

①天野が三竿を引きつけるべく逆サイドのハーフスペースにポジショニング

②レオシルバはマルコスへのパスコースを遮断せざるを得ない

③元々三好についていた町田はCB裏のスペースをカバーするため、三好にはついて行けない

札幌戦では、2人のIHが同サイドへ寄ることで密集地帯を自ら作り出してしまった感があった。しかし、このプレーでは、天野が逆サイドにとどまることで三竿のスライドを防いでいる。この場面の映像を見ると、三竿は何度も首を振り、背後の天野を気にしているのが明らかであった。

この動きがトリガーとなり、鹿島の守備陣は後手を踏む格好となる。レオシルバは、中央からボールを受けに降りる傾向の強いマルコスを監視せざるをえず、三好にマークに付くことができない。

さらに、局面で三好のマークについていたCB町田は、三好について行く素振りを見せたが、流石にCB裏のスペースを空けるわけにもいかず、泣く泣く三好がフリーでボールを受けることを傍観するしかなかった。

しかし、本当の難関はここからだった。

アタッキングサードの攻略だ。どんなに流麗に前進できても、ゴールを奪えなければ意味がない。鹿島のCBとボランチの4枚が守るボックス内は予想以上に強固だった。単純な縦パスは通すことができず、カウンターのリスクもあるため、必然的にサイドからの攻撃が基本になる。

ポジションバランスが向上したサイドのパス回しでは、かなりの確率で優位に立つことができた。しかし、サイドを攻略してもクロスを上げるにとどまった。

誰が見ても明らかなように、今のマリノスに鹿島のCBと空中戦で互角以上に渡り合えるFWはいない。

よって、クロスを跳ね返されるか、サイドでの1vs1の攻防でコーナーキックを得るか、という場面が多かった。”コーナーキック14本”という数字は、両チームのこうした攻防をこの上なく物語っている。

【マリノスの攻撃・後半】

後半、マリノスは変化をつけてきた。

前半同様、左サイドで攻撃を組み立てて深い位置を取るのは継続したが、その後のアプローチに変化が見られた。最初から中央への縦パスを選択するのではなく、さらに、サイドを突破して単発なクロスに終始するのでもなく、レーンを横断する横パスをうまく織り交ぜるようになったのだ。

これは、59分のシーンを図示したものだ。左サイドで和田、天野、遠藤のパス交換で深い位置を取り、鹿島守備陣を押し込むことに成功。

その後、縦の突破ではなく、遠藤のカットインを選択し、フリーとなっていた喜田へパスをした。喜田は、シュートも選択肢としてある局面でマルコスへの楔のパスを選択し、結果的に得点には至らなかったが、前半にはできなかったバイタルエリアの攻略をやってのけた。

同点弾のシーンにおいても、左サイドの高い位置でボールを奪取し、素早くバイタルエリアに位置する三好にパスが出たところから生まれている。

ハーフタイムに何かしらの指示があったのか、単純に鹿島の運動量が低下したことでスペースが生まれやすくなっていたのかはわからないが、結果的に、ゴールに直結するスペースを、各自のポジショニングによって創出することができたのは、今後に向けて大きな収穫と言えるだろう。

【マルコスの起用の最適解】

現スカッドにおいてマルコスの最適ポジションはCFだろう。

この試合でCFを務めたマルコスは、前後左右に動き回ってボールを引き出し、各所で優位を創り出すのに多大な貢献をした。

彼のCFとしての真骨頂が見えたのが62分のシーンだ。

天野がフリーでボールを持った瞬間に、サイドへ走り込んでボールを受け、キープして起点を作り、チャンスメイクをしたシーンだ。この間、入れ替わるようにして遠藤が中央へポジションを移していることも大きなポイントだ。遠藤ほどの突破力はないが、マルコスの柔軟なボールキープとチャンスメイクの能力はチームの中でも群を抜いている。このシーンは、彼の能力を適材適所という形でチームの攻撃に落とし込むことに成功したものだ。

この動き方、マンチェスターシティのアグエロのものに酷似している。アグエロも、中央からサイドやハーフスペースに流れてボールを受け、そこからドリブルやシュートを試みるケースがよく見られる。

近い将来に、マルコスの右足からこのようなゴールが生まれる日も近いかもしれない。

4/28(土)13:00 J1第9節 横浜2-1鹿島

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?