2019J1第34節 横浜Mvs FC東京@日産ス

舞台は整った。

最後にして最大の大一番である。

1週間前、僕は川崎戦のレビューの冒頭にこんなことを書いた。

最近ふと考えることがある。

もしもマリノスが優勝を勝ち取ったとき、

自分は何を思うのだろうか。

その時の感情とはどのようなものなのか。

15年前に経験してはいるが、その時の感情の機微までは覚えていない。

ただ、ひとつだけ願望がある。

それは、15年ぶりの快挙を”心の底から死ぬほど喜びたい”ということだ。

心の底から死ぬほど喜ぶためには、心残りがあってはならない。

「優勝した!でもなぁ。。」と心に引っかかるものがあっては素直に喜べないかもしれないからだ。

15年ぶりの戴冠を純粋に喜ぶためには、この試合で勝たなければならない。

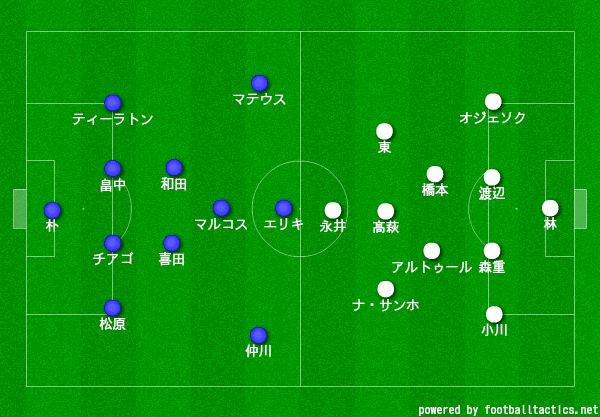

というわけでスタメンはこちら。

マリノスは、扇原が出場停止。代わりに本職はSBである和田拓也が入る。その他は変更なし。

対する東京は、エースのディエゴを負傷で欠き、室屋が出場停止。代わりにナ・サンホとアルトゥールシルバが入り、システムも従来の4-4-2ではなく、髙萩をトップ下に置いた4-2-3-1に変更。優勝の条件は4点差以上での勝利である。

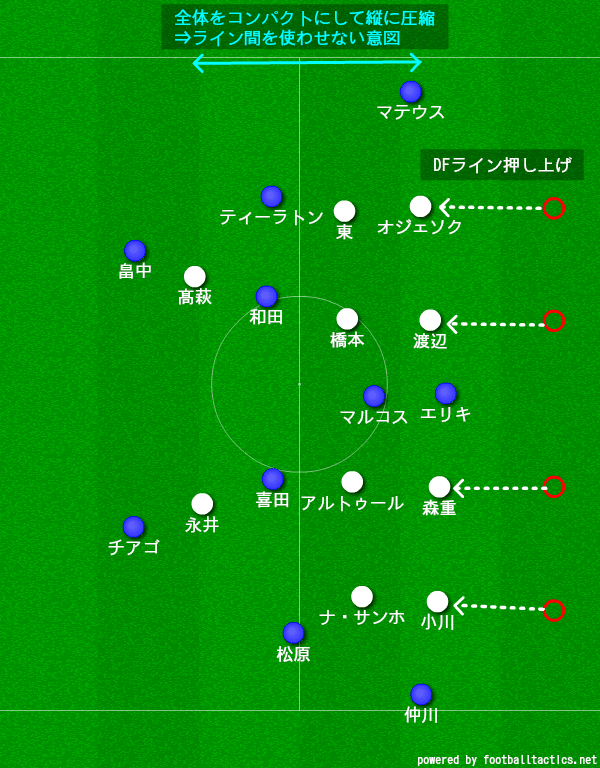

【東京のプレッシング】

立ち上がりから東京は激しいプレッシングをかけてきた。狙いとしては、高い位置でボールを奪い、ショートカウンターにつなげてゴールを奪うことにある。

前線からのプレスの際、東京のDFラインは高い位置に設定されており、これはラインの裏を使われるリスクよりも、ライン間のスペースを与えることを嫌ってのものだった。

現に、噛み合わせを考えると、ライン間でマルコスが浮く。これを封じるため、DF-MFのライン間を圧縮することで対応していた。

前半10分まではこのハイプレスに苦悩していたが、徐々にプレスのスピードにも慣れ、落ち着いてボールを保持することができるようになっていった。次項では、プレスを諦めてブロック守備に切り替えた東京とそれに対するマリノスのボールの動かし方、そしてどのようにチャンスクリエイトをしていたか、について述べたい。

【東京のブロック守備に対するボールの動かし方】

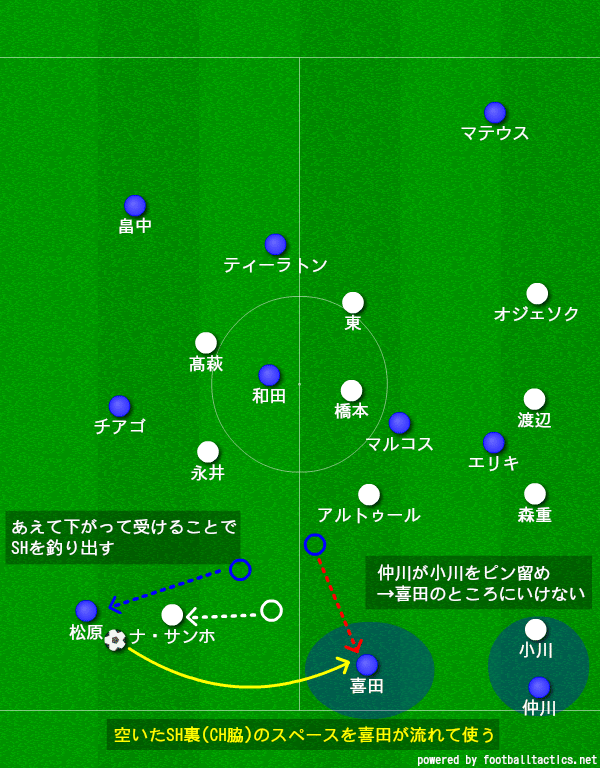

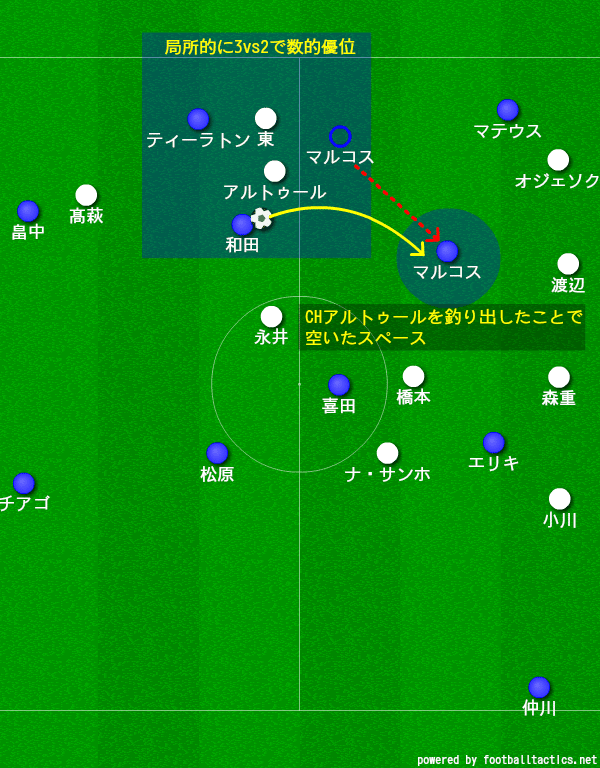

ブロック守備に切り替えた東京に対するマリノスのボールの動かし方のアプローチだが、これには一つのテーマがあったように見えた。

ズバリ、「食いつかせて背後を突く」である。

特に多かったのは、左SHのナ・サンホのところだ。ナ・サンホは、ボールホルダーに食いつく傾向が強く、やや引いた位置でボールを持つ松原との相性が良くなかかった。

前半によく見られたビルドアップのパターンが下図。

前半終了間際の2点目に至る場面でも、このテーマに沿ったボール回しからマルコスがフリーでボールを受けることに成功し、チャンスにつながったのだ。

相手の陣形の穴を自らで作り出し、そこを効果的に使うことができた場面の数々であった。

また、いまのマリノスの最大の強みであるショートカウンターは効果的だった。前線からプレスをかけ、高い位置でボールを奪ったところから速攻を仕掛ける場面が多く見受けられた。

前半にいくつかあったチャンスシーンは、ゴール前をパスで崩してのものよりもショートカウンターで一気に攻めきったものがほとんどだった。

【偶然であり必然である先制点】

プチプレビューにも書いたとおり、東京の守備ブロックには大きな特徴がある。それは、横にコンパクトな陣形を敷くため、片方のサイドに全体が寄ることである。

よって、同サイドで無理に崩そうとするのではなく、逆サイドをうまく使うことによって手薄なサイドから効果的に攻めよう、というのが上記プレビューの内容。

ティーラトンがあげた先制点は、まさにそんな形だった。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) December 7, 2019

🏆 明治安田生命J1リーグ 第34節

🆚 横浜FMvsFC東京

🔢 1-0

⌚️ 26分

⚽️ ティーラトン(横浜FM)#ธีราทร#Jリーグ#横浜FM対FC東京

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/bHymvpJArr

エリキから和田拓也にボールが渡る瞬間、右SHの東が中央に位置している。これにより、左ハーフスペースに走り込むティーラトンは必然的にフリーになる。この状況は、マリノスが採用する”偽SB”が片サイドに寄る東京のブロックを攻める上で、狙うべきポイントである。

東の脚にボールが当たって良い軌道になったのは偶然であり、ラッキーと言えるが、そもそも東がティーラトンに寄せるのが遅れたことは必然なのだ。

【和田拓也、輝く】

この試合、急造ボランチとして出場した和田拓也。彼がボランチとして優れていた点と新たな可能性について記しておきたい。

まずは守備。

畠中が持ち上がる場面では下がってそのスペースを埋め、プレスをかける時は素早い寄せで相手の自由を奪う。もっと素晴らしかったのは、和田がボールホルダーの選択肢に制限をかけ、喜田がボールを奪った場面だ。もう何試合もコンビを組んできたかのような成熟したコンビネーションを守備面で披露してくれた。球際の強度に関しても問題はなかった。

次に攻撃。

最大の長所は気の利いたポジショニングと、繊細なボールタッチを背景としたテンポの良いパス捌きだった。

前者については、味方が出て行ったことで空いたスペースを埋めるだけではなく、一つ前へ出てライン間に顔を出すタイミングが絶妙だった。総じてポジショニングに対する理解度が非常に高い選手であり、危険なスペースへの飛び出しやリスク管理をうまくこなせる。このインテリジェンスこそが彼が選手として秀でている部分なのだろう。

また、後者についてである。相手のプレッシャーに晒されても、確実なボールコントロールから味方へテンポよくパスを出す役割(いわゆる”ハブ役”)を務めていた。和田拓也が入ったことで、この試合のマリノスは、ここ数試合と比べてポゼッションに小気味良いリズムが加わっていたように感じた。

狭いスペースでもボールを受けて味方に繋ぐことができる和田のプレーは、東京のブロックを攻略するにあたって、”食いつかせる”ことを誘発するものだったため、非常に効果的だった。(先述した2点目の場面が象徴的)

狭いスペースでボールを受ける部分に関しては、扇原貴宏よりも和田の方が優れている。ここで浮上してくる新たな可能性としては、相手によってボランチを変えられることだ。テンポの良いポゼッションによって攻略したいときは和田を、展開力を用いてダイナミックに攻めたいときは扇原を、という感じ。

いずれにせよ、久しぶりの公式戦だったにも関わらず、この大一番で試合勘のなさを一切見せず、扇原の不在を感じさせないほどの貢献を和田拓也はしてくれた。

「誰が出ても選手の特徴を活かしつつ機能する」チームとしての層の厚さの証明である。

【考察・感じた成長】

今季間違いなくベストチームの一つであったFC東京に勝つことができた理由はいくつかある。もちろんエース・ディエゴの不在は大きいのだが。

一つは、マリノスの戦い方の引き出しが6月の対戦時よりも増えていたことが大きいのではないだろうか。ポゼッションから崩すことしかできなかったチームが、鋭利なカウンターという武器を携えていた。この試合のチャンスシーン、ゴールシーンを振り返ってみると、速攻から作り出したものが多く、東京の守備ブロックが出来上がる前に攻め切ってしまう場面が目立った。

縦横に圧縮してスペースを消しにくる相手には、昨季から何度も苦戦を強いられてきた歴史がある。東京は、まさにその象徴のようなチームで、実際この試合の前までリーグ戦3連敗という全く歯が立たない相手だった。

そのチームから3点奪って勝ったことには大きな意味がある。

チームが頼もしく成長したこと、

強いチームになったことを実感した。

【おわりに】

これにて、全34節分のレビューの完成となります。1年間拙稿に目を通していただいた皆さんには感謝しかないです。ありがとうございました。

今年1月に全試合のレビューを書くチャレンジをやると決めたとき、「もしこういう年に優勝できたら一生忘れられないシーズンになるだろうな」と思っていました。

今までマリノスの試合をここまで丁寧に見返したことはなかったし、実際に毎試合を検証、分析、言語化していると、ボスのアタッキングフットボール、そして選手達のプレーがもっと好きになりました。よりマリノスへの愛が深まりました。だからこそ、優勝の喜びもひとしおで、試合終了の笛が鳴った瞬間、涙が止まりませんでした。

本当にこのチャレンジをやってきて良かったなと思います。

ただし、ここまで続けられたのは自分の意思だけでは不可能でした。僕の書いたレビューを読んでくれるだけでなく、”いいね”を押してくれる人、リツイートして拡散してくれる人、もっとありがたいことに、僕が書いたことを噛み砕いて毎回コメントをくれる人もいました。そうしたレスポンスの一つひとつがモチベーションになったことは間違いありません。とても嬉しかったです。

ありがとうございました。

今後の予定ですが、シーズンを総括したレビューや #わたしとマリノス のPart2などを随時寄稿していく予定です!お楽しみに!

なんでシーズンも終わったのにそんなに書くかって?

「オフシーズンの寂しさを紛らわせるためです!!笑」

まだシーズン終わって1週間も経ってないとか考えられない!

2ヶ月も耐えられない!

なので、もうしばらくお付き合いください。笑

今後ともどうかよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?