アンテナの利得とは

携帯電話のアンテナやTV用アンテナ、船舶用レーダーのアンテナ、はたまた衛星通信用のアンテナなど、現代にはアンテナが身近にあふれています。アンテナは電子回路上で電圧と電流という形になっている信号を、空間を飛ぶ電波に変換する(もしくはその逆)ための装置になります。このアンテナ、たとえば屋根の上にあるTV用のアンテナをイメージしてもらえばわかるんですが、基本的に金属や誘電体だけでできていて、信号を増幅するような機能は持ち合わせておりません。しかし、性能にはしっかりと利得と呼ばれる特性が書かれていたりします。今回はこの利得と呼ばれるものがどういったものなのか、そしてどのように決まるのかについて議論したいと思います。

1.点波源からの放射と指向性

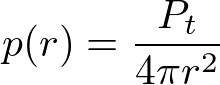

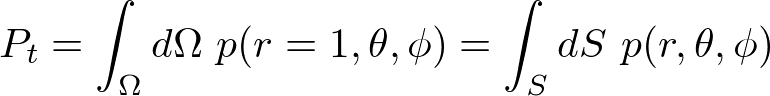

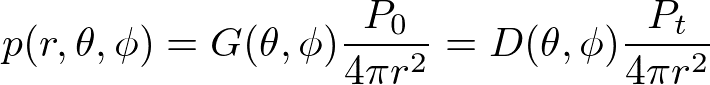

アンテナの利得を定量的に議論する前に、点波源と呼ばれるある一点から電波が放射されるような状況を考えてみます。点波源から出てくる電波は対称性より3次元のすべての方向に同じ強さ同じ速さで放射されるはずです。そのためP_tの電力を出す波源から距離rだけ離れたところでの電波の電力密度p(r)は

と書くことができます(Gaußの定理)。この式はエネルギー保存則を暗に仮定しており、例えば半径Rの球面上でこの電力密度を積分(足し合わせ)することで点波源の放射電力P_tとなることを要請すると自然に出てくるものとなります。

2.アンテナの利得

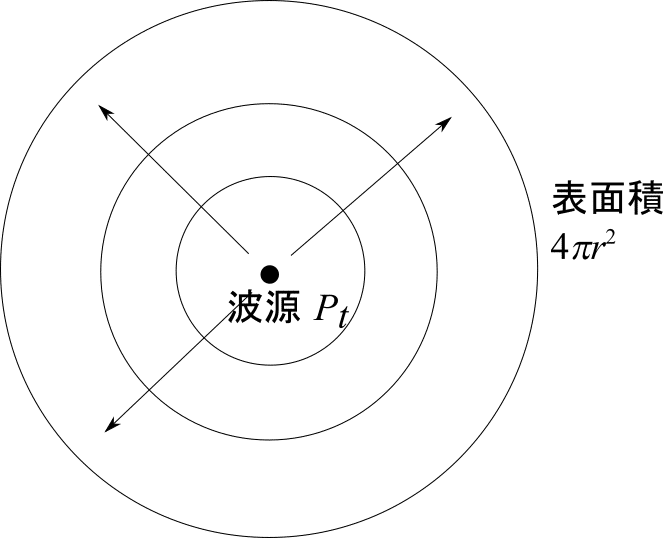

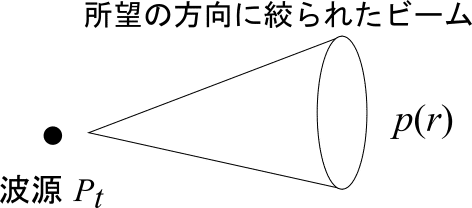

前節では点波源と呼ばれる、等方的に電波が出てくる状況を考えました。しかし、実際に完全に等方的に電波が出てくる状況というのを作ることはほぼ不可能で、一部の方向にだけ電波が出てくることになります。エネルギー保存則を考えると、波源の電力P_tとすると、全方位の電力密度を積分すると当然P_tとなり、電波がある方向に強く出た分だけ、それ以外の方向は電波の放射強度が弱くなります。

これをうまく設計してやると、飛ばしたい方向にだけ電波を絞ってやることができます。このように電波を絞った時に電力密度が点波源の時と比べてどれだけ大きくなったのかをアンテナの指向性利得と呼びます(略して指向性と呼びます)。イメージはメガホンを使えば人が出す声の大きさは同じですが、特定の方向に声を届けやすくなる、みたいなイメージです。

指向性は放射する方向によって当然変わりますが、口頭で指向性と呼ぶ場合最大値、または所望方向の指向性利得の値を指すことがあります。この文脈でいう指向性はどれだけ電力を絞ることができたかを表すことになります。

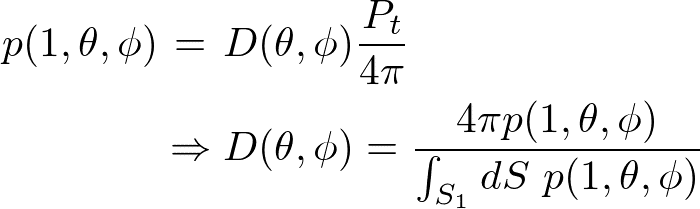

アンテナから放射される電波の電力密度は点波源の項に指向性を表す項D(θ,Φ)を掛けることで表現され、以下のようになります。

アンテナからの放射は当然エネルギー保存則を満足しているため、指向性を積分すると必ず4π(球面の立体角)になります(dΩ=sinθ dθ dφ = d(cosθ) dφは微小立体角)。

また、単位球面上の電力密度の関係から、指向性を以下の式のように定義していると考えても良いでしょう。分母の積分範囲は単位球面上であることを明示するためにS_1と書いていますが、微小立体角dΩで積分する書き方の方がよく見られます。

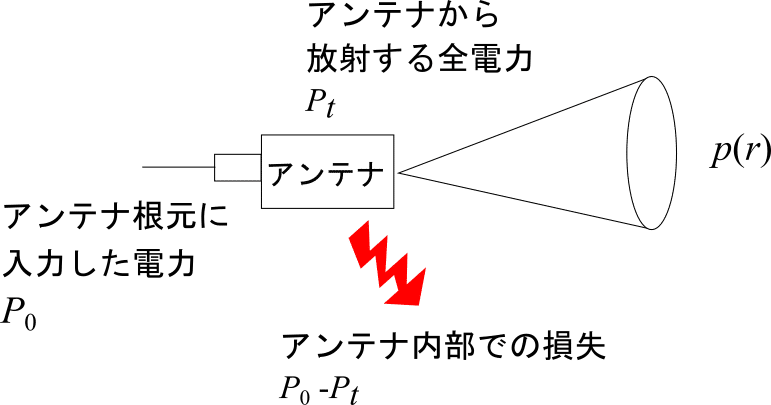

3.アンテナの利得と指向性の関係

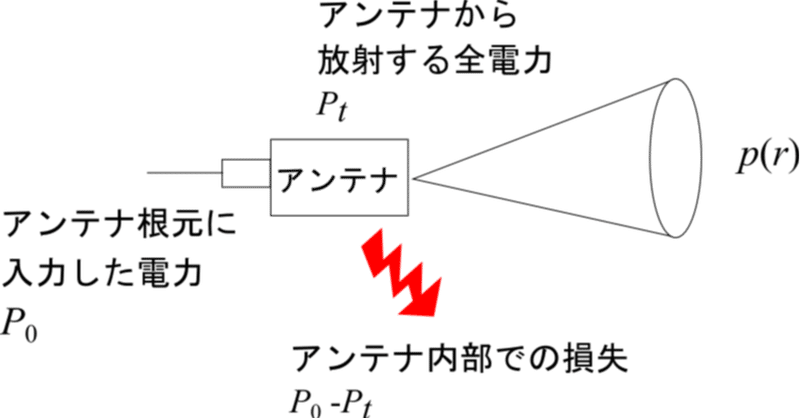

ここまでは無損失のアンテナについて考えてきましたが、実際のアンテナでは入り口に電力P_0を投入したとしてもアンテナ内部の損失や反射などで電力が失われるため、P_0の電力が放射されるとは限りません。逆にアンテナ内部にAMPなどが含まれていて電波が増幅される場合もあり得ます。

そこで、アンテナに根本に入力した電力P_0を基準に放射された電力密度を考え直した時に係数G(θ,Φ)をアンテナの利得と呼称します。

このとき、アンテナ内部の損失や反射による損失による影響をアンテナの放射効率η_radで示すことができ、指向性と利得の関係は以下のように書くことができます。

![]()

このように考えると回線設計をする際(この電波は何m届くのか、とか)に非常に考えやすくなります。例えば、所望方向に利得20dBi (=100倍)のアンテナがある時に、1Wの電力をアンテナに入れると10m先でどの程度の電力密度となるか、という計算をするときにアンテナを利得という一つのパラメータだけで考えることができます。指向性で考えようとするとアンテナから放射される全電力がどの程度あるのか、わざわざ積分しなければならず扱いが煩雑になってしまいます。

通常アンテナは形状が決まると指向性が決まりますが、放射効率は材質や金属部分のメッキ状態などの影響を受けます。

4.電波の反射の取り扱い

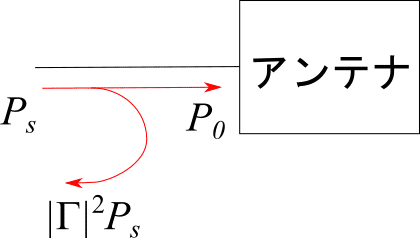

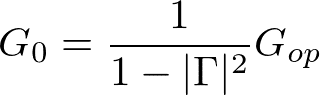

前節まではアンテナの根本にP_0の電力が入った場合を考えましたが、アンテナを駆動する信号源P_sの電力が入った場合の取り扱いを考えることもあります。この場合、インピーダンスの不整合による反射Γを考慮したことと等価になります。この場合の利得を動作利得と呼ぶことがあり、実際に測定される利得は動作利得になることが多いです。

![]()

動作利得G_opは整合がきちんと取れれば利得Gと一致するため、以下の式で整合回路を入れたときの動作利得を推測することができます(反射の影響を排除している)。

5.指向性とビームの鋭さ

アンテナの指向性はどれくらい電波を絞って放射することができるのかを示した指標でした。このため、指向性の高いアンテナは放射ビームが鋭く、広い放射ビームを持ったアンテナは必然的に指向性が低くなります。θ方向のビーム幅(慣例として電力半値幅)をδθ、φ方向のビーム幅(慣例として電力半値幅)をδφとすると、指向性最大値D_0との間に以下の式のような近似式が成立します。これはビーム幅の中に全電力が集中した場合、その面積比が指向性とおおむね一致すると仮定したときの近似式になります。そのため、ビームが二つ以上に分かれている場合などには適用できない点には注意が必要です。

6.アンテナの大きさとアンテナ指向性

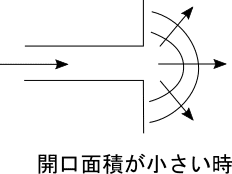

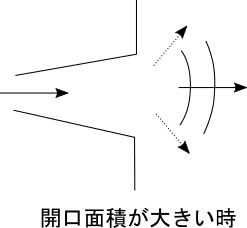

実はアンテナの指向性はアンテナの大きさと関係します。放射面が狭いと足し合わさる電波が少なく、点波源に近い特性になります。

逆に開口面の大きなアンテナビームが鋭く指向性が高いです。この辺りはホイヘンスの原理としてどこかで記事を書きたいと思います。

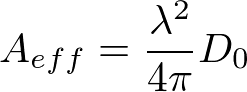

指向性のピークD_0から計算されるアンテナの面積を実行開口面積A_effと呼び以下の式のように定義します。

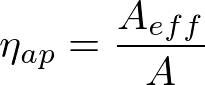

実行開口面積A_effは、開口面上の電界の振幅と位相が一定の場合に最大となり、アンテナの実際の開口面積Aと一致します。実際には開口面上での振幅や位相が一定でなくなることからA>A_effとなり、指向性が下がってしまいます。この時、この比を開口効率η_apと呼び、以下の式で結びついています。

以上をまとめると、ある開口面積を持ったアンテナ利得の最大値は理論的に決まっており、アンテナ設計者はできるだけこれに近づけるよう(開口効率を上げるよう)に設計することで、アンテナの小型化を目指します。逆に、小型で高利得なアンテナはいつでも需要がありますが、これらはトレードオフの関係にあり、所望利得を満足するためにある程度のサイズが必要なことが知られています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?