8-3.日米交渉

アメリカ国書への返答書

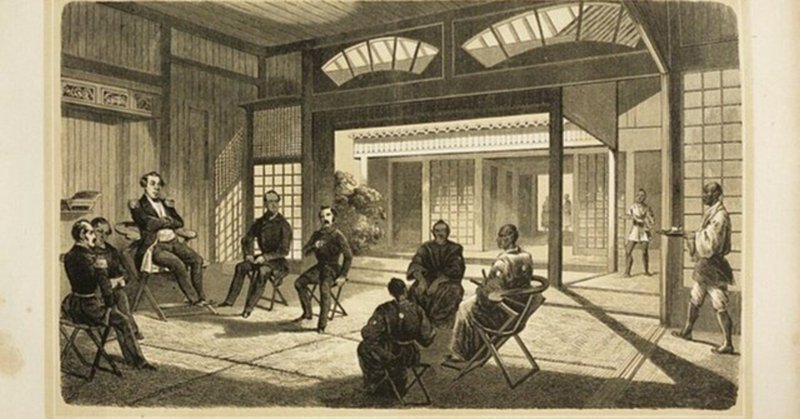

3月8日、ペリー一行総勢約450名が27隻のボートで横浜村に上陸しました。応接所周辺は、浦賀奉行、江戸の町奉行の与力・同心200名が警備にあたり、その外周は小倉藩、松代藩、因州藩(鳥取藩)が警備に当たっていました。

交渉の冒頭、林からペリーへ前年の大統領国書への返答書が手渡されました。そこには、将軍崩御にともなう国政事務の遅滞から始まり、旧来の法を即座に変えることの不可を述べています。そして、そのあとに「石炭、薪水、食糧、並びに破船、難民の救助に関しては、貴国の要求を認め、望む港を提示してほしい、その準備に5年はかかるので、それまでの間は石炭、薪水などの給与は長崎にておこなう」とありました。いわゆるゼロ回答に近いものです。

ペリーはこの回答書を受け取ったものの、全権(林のこと)の署名入りのものを再度届けてほしいと回答し、今後の交渉は必ず書面(オランダ語、中国語)での確認をしたいと提案をしました。そこで、ペリーはオランダ語、漢文で書かれた書面(3月1日付)を渡しました。いわゆるペリーが望む条約の草案でした。漢文版では「和約通商一事」とあり、オランダ語版では「和親取結び」とあり、「通商」がありません。ここから、交渉が始まります。

林とペリーの応酬

「幕末外交と開国/加藤祐三/講談社学術文庫」には、幕府側のいわゆる議事録、ペリー側の海軍省にあてた報告書双方の記録をもとに、その交渉を会話で再現した内容が記載されています(同書P176〜178)。その場の内容や雰囲気がよくわかる内容となっています。

それによると、まず議題となったのは、艦隊で死亡した乗組員の埋葬問題でした。これは、一旦浦賀に埋葬し、将来アメリカ人が滞在可能となった時に改葬すればよいという林の提案で決着しました。

次の議題が漂流民の扱いに関しです。ペリーは「漂流船、漂流民の扱いが非道に過ぎる。漂流・救助された自国民を受け取らないだけでなく、送り届けようとした船にまで発砲するとは何事か。人道に反する行為である。」と詰め寄り、続けて「その方針を改めない限り、戦争になる可能性もある。」と恫喝します。

林は反撃します。「貴官のいうことは事実に反している」と、まずはペリーの事実誤認を指摘し、「3百年にわたり太平の時代が続いたのも、人命尊重のためである。決して人道に反しているわけではない。他国の船が我が国周辺で難破した場合、必要な薪水食料を与え、漂着民も手厚く保護し、長崎からオランダ商館を通じて送還している。貴国民の場合も送還済みである。これでも戦争におよぶ理由があるのかよく考えてもらいたい」と、冷静に反論しました。林のいう「貴国民の送還」とは、5年前のアメリカ船、プレブル号による送還のことです(「5-10.アメリカからの使節」)。林の反論によって、ペリーの「戦争」の脅しは通用しませんでした。

林とペリーの応酬その2

次いでペリーは「通商」の問題を出してきました。「交易をなぜ認めないのか。最近はどの国も交易が盛んで、それにより諸国は富強になっている。」との内容です。

これに対して林は「我が国は、外国と交易せずとも必要なものは事足りている。交易を開くことはできない。貴官の目的は、人命の尊重と船の救助と申されたが、それが実現できれば、交易は関係ないではないか。」と反論しました。

ペリーは、この林の反論で「通商」の問題も取り下げました。ちなみに、ここまでのやり取りは「遠征記」には記載がありません。

会談は口頭だけではなく、必ず書面でも交わされました。したがって、幕府側もペリー側もその書面の翻訳が必要となるので、かなり時間のかかるものでした。会談が終わりに近づいた頃、ペリーは懐から冊子を取り出し(懐から取り出す仕草を3回ほど繰り返したらしい。ペリーも渡すべきか否か迷いがあった)、林に差し出しました。それはアメリカが清と結んだ望厦条約(1844年)でした。「交易の件は主張しないが、せっかく持参したので参考までに渡したい」ということでした。林はそれを受け取ります。

日本の「おもてなし」

15時頃、ペリーは艦隊に戻って行きました。この日、幕府はペリー側(約300名分)を「二汁五菜」の本膳料理、料理の品数としては100を超えたものを用意してもてなしましたが、おそらくペリーらの口には合わなかったと思います。これは「日米の饗応」で触れました。

草案の検討

林らはペリーから渡された条約草案の検討にかかります。参考として手渡された望厦条約との比較も行いました。望厦条約の34条に対し、草案は24条。削除された箇所は「通商」と「開港」に伴う税則、関税率、港の使用に関するものでした。ペリーは、会談の場で当初「交易(通商)」を主張しましたが、事前に準備されたこの草案にも「通商」に関することはすでに削除されていました(出所:「幕末外交と開国/加藤祐三」P184)。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?