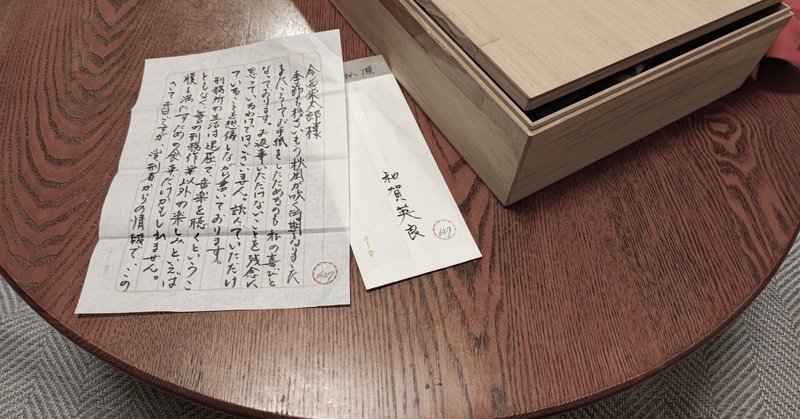

「和賀英良」獄中からの手紙(18) 芸術家への階段

―東京藝術大学の思い出―

世の中で特に関東で「藝大」といえば上野にある国立の東京藝術大学のことになります。私は東京に出てきて烏丸先生にお世話になり始めたころから、この上野の藝大に出入りするようになりました。

芸術系大学では最難関であることは間違いないでしょう。音楽と美術の学部と各専攻があって、特に美術学部は倍率も高く、毎年油絵のほうは競争率が二十倍以上にもなります

世の中で大学入試の倍率ほど当てにならないものはありません。たとえばこの美術学部油絵専攻の合格者が二十名、応募者が四百人であった場合でも、応募者が4千人であっても合格する人はほぼ同じ人です。ただ上位の二十名が受かるだけです。つまり競争率が二十倍だろうが二百倍だろうがあまり関係はない、というのが世の俗説です。

これは美術学部の油絵学生に聞いたのですが、その学生は大学から依頼を受けて受験時のアシスタントをしていたそうです。教授は老齢で脚が悪く、車椅子での移動が必要だったのですが、入学試験で描かれたデッサンは数百枚に上るため、そのすべてを審査の前に教室の壁に貼らせていたそうです。あまりに多いので一つの教室に収まらず十か所くらいの教室が必要でした。

そして審査に入るとステッキを持ってその教室に車椅子で入り、あたりを素早く見渡すと、「これ」そして「これも」とステッキの先でデッサンをすごいスピードで指し示すそうです、ちなみにその学生は毎年車椅子を押す係、もう一人は指示されたデッサンを壁から外して持っている係だったそうで、すべての教室を回るのに三十分もかからなかったらしいのです。

彼はその速さに驚くとともに、「なんですぐ良い悪いがわかるのか?」自分もその場にいるわけですが「これはかなり上手いな」というデッサンはまず教授はステッキで示さなかったのです。その翌年も、その翌々年もアシスタントをしたところ、だんだんと受験生の才能の有無が分かってきたそうです。

それは予備校で訓練して上手い絵を画いても練習して技術的に上手いだけ。教授にはその先が読めているということだと。そうこうするうちに自分も何年も教室に車椅子を押して入った経験から、すぐに「あれとあれだろう」とピンとくるようになり、教授もあっという間にそれと同じものを指示し、そして振り返りながらニヤリとしてこう言ったそうです。

「なあ、キミ、だんだん解ってきただろう」

------------------------------------------------------

大学と言えば学部という4年制のコースが一般的ですが、非常に特殊な制度が芸大の音楽学部にあり、それを「大学別科」と言います。芸大関係者は「べつか」ではなく「べっか」と東京風に短く発音します。

これは2年のコースで基本的に音楽の実技レッスンしかありません。言い換えれば特別科つまり「特別コース」のようなものでしょうか。修了者には「修了証書=ディプロマ」を授与されますが、一般的な学部卒業生のような卒業証書や学位授与はありません。

毎年各専攻であるピアノ・オルガン・弦楽器・管打楽器などで、だいたい1人、たまに2人、あるいは「該当者なし」つまり合格者ゼロであって、ある年度など半数の専攻が「該当者なし」だったこともあるようです。

ようするに競争率は無限大倍となってしまい、大学学部より難易度が高いわけで「別科」はある意味で「日本で一番難しい音楽大学の専攻」とも一部では言われております。

なぜ国立の芸術大学なのにそんな制度があるのか不思議ですが、私が聞いたのは、あまりに学部の入試が難しく合格者も少ないので、入試の際に優秀だがあぶれてしまった才能がある受験生をしばらくの間手元に置いて、次の年の入試まで面倒を見る。これはようするに浪人という形を取らせないようにするわけで、優れた才能を絶やさないための温情措置かのような制度でしょうか。

そういった特別な扱いはプライドの高い芸術家にとって必要なことかもしれません。そんな理由ですので、当時は学部と別科は同時に受験できるようになっていて、自分が芸大に紛れ込んでいた時には、留学帰りの人が別科に入っていたり、一般大学を卒業した人もたまに別科に在籍していました。

なにか自分が大学に入っていたようにつらつら書いておりますが、私は烏丸教授に誘われて上野の藝大に出入りするようになっただけで、別科の履修生ではありません。でも以前から大学には大変憧れをもっていましたので、出入りするようになった時はなにか誇らしげな気分になっておりました。

実は作曲学科には別科生の制度がありません。先生の個人的な助手として芸大に出入りしていたとき、美術学部のほうの「大浦食堂」でいつもの「バタ丼」を食べていると、隣の作業服を着た美術学生に「見た感じ音楽だよね、何の専攻なの」と聞かれて「作曲の別科です」と答えていました。まるっきり嘘なのですが、美校の人たちは作曲学科に別科は無い、なんて知りませんので、特に問題はありません。

自分は音校の学食の少し気取った雰囲気より、なにか現場作業員が飯を食う、というような気分がある美校の「大浦食堂」が好きでした。なにかを創造するエネルギーと混沌が一体化した場所として記憶しています。

その当時は特に検閲もなく大学構内に立ち入ることができ、教授の研究室で様々なお手伝いをしたりしておりました、要するにアシスタントですね。あまり大きな声では言えませんが、先生の書いた総譜(たくさんの楽器がアンサンブルするオーケストラのスコア)のあるパートは私が書いたものも多いです。もちろん先生が全体を確認していましたが「和賀君、ここの打楽器の部分を書いてみないか」など声をかけられると、もう気持ちが高ぶってしまい、徹夜で仕上げることもしばしばありました。

先生は最先端である現代音楽の作曲が主でしたが、映画音楽やコマーシャルの依頼もあり、それらのレコーディングの際は私も立ち会ってアシスタントをしておりました。

そういったスタジオ録音の際に来ていた気鋭のミュージシャンたちと知己を得て、彼らが主催する演奏会やモダンなパフォーマンス、前衛的な生け花やモダンダンスなどの作曲に自分も携わるようになっていきました。

当時は「草月アートセンター」という芸術集団がその活動の中心であり、現代音楽の発表の場であった「草月コンテンポラリーシリーズ」や、モダンジャズ公演に参加するうちに、ジャズマンや現代音楽家、評論家たちが主宰するヌーボーグループ(前衛芸術集団)が形成されていったのです。

そういった公演ではよく青山の草月ホールに通っておりましたが、こじんまりとした雰囲気の良いモダンなホールで、いまでもその情景をよく思い出します。

ある時その草月ホールのロビーで作曲家の武満徹さんをお見かけしました。もちろん面識がなくお声の掛けようが無かったのですが、なにか得体のしれないオーラがありました。現代音楽の作曲家として活躍中の有名なお方で、憧れもあったのですが、こういう風になりたい、と直感的に感じました。

いま思い返すと変なのですが、武満さんはパッと見た瞬間にとても小柄で細身のシルエット、長い髪に聡明そうな大きな頭でしたので、まるで他の惑星から来た「異星人」のようなイメージだったのを思い出します。

長々と藝大の思い出を書いてしまいました。

長文にて失礼いたしました。

第19話:https://note.com/ryohei_imanishi/n/ne3a30c2dff63

////////////////////////////////////////////////////////

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?