英語学習日記 #43 "Black-and-White Thinking"

今回学んだアイディア

・現実世界は、「白か黒か」の両極端ではない

・Sorites paradox(砂山のパラドックス)

・極端な言葉を使うのはやめよう

・人を説得する技術

こんにちは!

こちらの英語学習日記シリーズでは、Blinkistで新しく知った英語表現や英単語を中心に、個人的に面白かった、勉強になったポイントを紹介していきます。今日はその第43回です!

今日のBlinkについて

本日のBlinkのタイトルと著者はこちら。2020年に出版された1冊です。

Black-and-White Thinking by Kevin Dutton

- The Burden of a Binary Brain in a Complex World -

black-and-white thinking(白か黒かをはっきりさせる考え方)、具体的には、戦うか逃げるか、敵か味方か、正しいか間違っているか、といった捉え方は、私たちの祖先が厳しい自然界で生存することには役立ってきましたが、現在の複雑な世界では弊害も多いそうです。両極端のどちらか、ではなく、その間を大事にしましょう、というのが今日のBlinkの大まかな文脈です。

今日のBlinkから得た学び

今日のBlinkの内容で、個人的にためになったものを引用します。

You might think that having so many options is a good thing. But in fact, too many alternatives can quickly overwhelm your brain. Similarly, having too few choices is a path to stereotyping, hatred, and militancy.

選択肢が多すぎると、脳は疲れてしまう。少なすぎると、偏見や憎悪、暴力につながる。

The Sorites paradox might seem a bit silly. In fact, it’s extremely consequential to our lives and to the law.

Consider the topic of abortion, for instance. When exactly does an embryo or a fetus become a person? In the UK, abortion is allowed up until 24 weeks. But is a fetus that’s 23 weeks and six days old less of a “person” than one that’s 24 weeks old?

Sorites paradox(砂山のパラドックス)は馬鹿げた話に聞こえるかもしれないが、私たちの生活や法にも重要な問題である。胚と胎児、人間の違いはどうやって線引きする?イギリスでは、堕胎は妊娠から24週間後まで許されているが、「23週間と6日」と「24週間」では、何が違うのだろうか。

砂山のパラドックスは、「一粒の砂は砂山ではない」「砂を一粒追加しても、砂山とは言えない」という2つの命題を真として、砂を1, 2, 3, 4, 5, ...と一粒ずつ増やしていくと、どこから砂山になるのか線引きができない、というパラドックスです。

Well, people with overinclusive styles may be more likely to engage in stereotyping. They may see all Muslims as terrorists, all left-wingers as Communists, or all right-wingers as white supremacists.

So, what do we do about this? The key is all about balance. You need to know when to look at the big picture and when to zoom in on the details.

解像度が粗い人(少ないカテゴリに物事を分けて考える人)は、偏見を持ちやすい。全てのイスラム教徒がテロリストだと考えたり、全ての左翼が共産主義者と考えたり、全ての右翼が白人至上主義者だと考えたりしてしまう。

一方、解像度が細かすぎる人にも問題はあるため、重要なのは全体像を俯瞰すべきときと詳細にこだわるときを見極めるバランスだ。

Extreme language encourages extreme thought. And this can have real-world consequences.

Take the term “depressed.” Over time, it’s become so overused that it’s now synonymous with feeling down, blue, or fed up. This becomes a problem when we hear that someone has the debilitating clinical condition of depression. We feel that we’ve all been depressed at some point. So, we think, why can’t they just get over it?

極端な言葉は極端な考えを助長する。

普段から「マジ鬱だわー」とか言っていると、本当に鬱で苦しんでいる人の気持ちに寄り添えなくなってしまう、という例で説明されています。

The author posits that three major frames underpin every persuasive argument. These are fight versus flight, us versus them, and right versus wrong – that’s right, the same old binary categories that evolution gave us. When you use one or more of these three, you engage in what the author terms supersuasion.

説得力のある議論に用いられる、3つの有名なフレーム

・戦うか、逃げるか(fight vs flight)

・敵か味方か(us vs them)

・正しいか、間違っているか(right vs wrong)

人を説得したり、動かそうとするときに、「私たち」「我々」といった言葉を多用する人は、この技術を使っているということですね。

新しく学んだ表現とその使い方

lo and behold[used for calling attention to a surprising or annoying thing]

a kick in the pants[something that makes you improve your behavior]

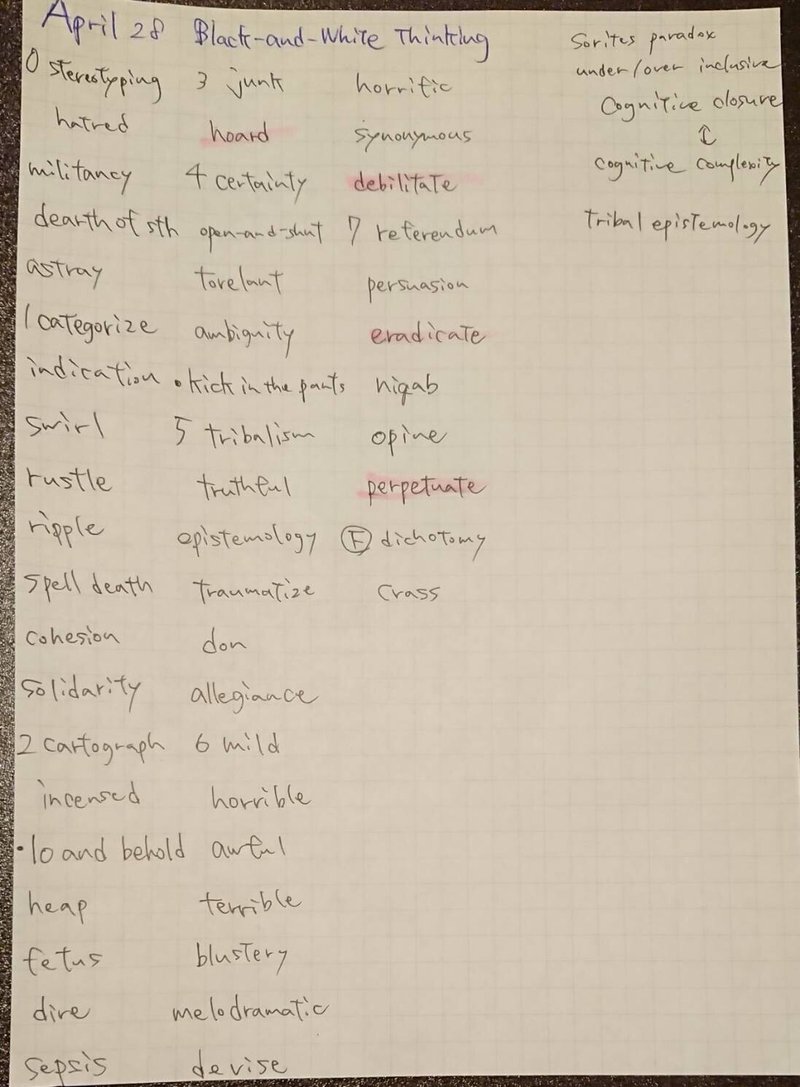

今日調べた単語

今日英英辞典で調べた単語・表現は次の(編集中)個です!ここに書いてある単語 = 今日初めて見た単語 というわけではなく、前から知っている単語も意識的に調べて、例文を音読したり、自分が知っている意味以外での用例を確認したりしています。

蛍光ペンで線が引かれている単語・表現は、以前にも英英辞典で調べたことがあるもの、つまり今日のBlinkをきっかけに再会・復習することができた表現です。

ここまで読んでくださった方に感謝です!ありがとうございます!

明日も書きます!

○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □

おまけ

めちゃくちゃ久しぶりに、「就活の軸」「入社を決意した決め手」なんかを振り返る機会があったので、当時のメモなどを見直しながら、ここに残しておく。内定をもらったのはもう8ヶ月も前の話だから、全然パッと出てこなかった。反省。

就活の軸

・多様性(専攻不問、男女比半々、国籍さまざま、中途も多い。採用情報ページでdiversityを謳う会社はいくらでもあるけど、実際にinclusiveな会社って多くない。女性マネージャーが全然いなかったり、実際の社員の9割は日本人の男性だったり)

・成長・変化のスピード(個人の成長は環境の変化のスピードに比例する、と思っているので、成長率が高くて、流れの早い組織がよかった)

・海外に行けるチャンスがある(海外で働く上で一番大変なのはビザの取得。外資系企業の出向であればその点は問題ない)

・給料が高い(奨学金一瞬で返済したかったし、基本給に加えてsigning bonusや自社株が出るのはアツい)

決め手

・人がいい(1次面接から最終面接まで、面接担当の社員の皆様がどなたも素晴らしかった。圧迫とか変な質問も全くなかった。クリスマスにはグリーティングカードを送ってくれたり、会社の人間味がすごくよかった。同期になるであろう内定者のみんなもめちゃくちゃ魅力的だし尊敬できる。早く対面で会いたい)

・ここに入ったら楽しそうだと思えた(40社の説明会を聞き、20社の選考を受けた中で、すごいことやってるな、と思えた会社は多かったけど、それやったら楽しそうだな、とも思えたのはここだけだった。カルチャーが深いレベルで自分とマッチしていたし、面接でも背伸びしなくてよかった。自然体の自分を見てくれたし、自然体の自分が評価された)

・新卒でマネージャー職(入社1年目から部下を持つことのできる会社は、自分の知っている限り他にない。裁量と失敗が人を成長させると思ってるから、責任のあるポジションにつきたかった。役割上、人・モノ・金のすべてをマネジメントできるのも魅力的)

あまり書くと容易に特定されそうなのでこのへんで。笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?