簡単リセット! 茅の輪と形代で心身すっきり!

前回のnoteにも書いたように、大祓(おおはらえ)は半年の穢れを祓う行事ですが、大祓には大きくわけて3つの要素があります。

それは、大祓式、茅の輪、形代(かたしろ)の3つ。

大祓式

大祓式は神職が行う儀式で、神様の御力を借りてお祓いをする神事。

式の後で、神職さんを先頭にして、参列者全員で茅の輪をくぐる神社も珍しくありません。

※今年は例外ですが、普通は一般の人も参列できます。

参列者の多い神社では長い時間かかってしまうので、元気な人はいいのですが、お年寄りをお連れするときは要注意! わたしは以前、母と一緒に参列したところ、長い間立ち放しの上、茅の輪をくぐるのに大行列で、足腰が辛くなって途中で帰ったことがありました。

ただ、大祓式は日時が決まっているため、参列できない場合もありますね。そういうときには、事前に茅の輪をくぐって、形代を納めれば大丈夫です。これなら自分の都合の良いときにお参りできるので、助かります。

茅の輪

大祓が近づくと、神社に茅(ちがや)で作った大きな輪が設置されます。これが茅の輪。元々は疫病除けの行事なので、厄払いと無病息災を願って、茅の輪を作法通りにくぐりましょう。

この茅の輪のルーツは、『備後国風土記』にある蘇民将来の伝説です。

昔、北海の武塔神(むとうのかみ)が旅の途中で宿を借りようとしたところ、裕福な弟の巨旦将来は断り、貧しい兄の蘇民将来は粟飯などの食事でもてなしてくれた。後日、武塔神は蘇民将来を再訪して、自分はスサノオ(=牛頭天皇)であると明かし、蘇民の娘に茅の輪を腰につけさせて、「後の世に疫病が流行っても、蘇民将来の子孫と名乗り、茅の輪を腰につける者は疫病から免れる」と詔した。その後、茅の輪をつけていない巨旦将来の一族は滅んでしまった。

(※話の詳細には諸説あります)

この話に基づいて、無病息災を祈る茅の輪くぐりが行われるようになったという訳です。

茅の輪のくぐり方は、手水舎で手と口を清め、輪の前で一礼して、左・右・左と8の字にくぐってから(くぐる前は必ず一礼)、最後は社殿でお詣りするのが一般的です。神社によってはくぐり方が異なるので、神社の指示に従ってください。

また、茅の輪をくぐるときは神拝詞(となえことば)を心の中で唱えます。

「祓い給へ 清め給へ 守り給へ 幸え給へ」

(はらいたまへ きよめたまへ まもりたまへ さきはえたまへ)

1周目から3周目で神拝詞が異なる場合もあるようです。

• 1周目:水無月の 夏越の祓する人は 千歳の命 延ぶというなり

• 2周目:思ふ事 皆つきねとて 麻の葉を切りに切りても 祓へつるかな

• 3周目:宮川の 清き流れに禊せば 折れることの 叶わぬはなし

神拝詞は、地域や各神社によって違います。茅の輪のそばに書いてある詞を唱えましょう。間違っても、一緒に行った人とおしゃべりをしながらくぐってはいけません。

形代(かたしろ)

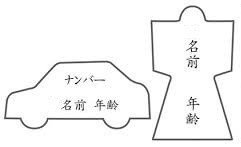

形代は自分自身の代りになるものです。人形(ひとがた)ともいい、人の形に切った紙に、名前と年齢を書き、身体を撫でて息を吹きかけてください。そうすることで、自分の罪・穢れを形代に移してお祓いをしてもらうという訳です。神社によっては、車のお祓いをする車形や家の家形も受け付けてくれます。

本人だけでなく、家族の分も形代を納めても構いません。友人など他人の形代は、勝手に書かないこと。

形代は神社によって一人一枚の場合もあれば、男女に分かれていることもあります。男女に分かれているときには、家族の男性の名前と年齢を男性の人形に(ご主人と息子さんなど)、女性の名前と年齢を女性の人形に書きます。書き方の指定があるときには、指定通りに書いてください。

神社に納めるときには、形代が入っていた袋(なければ白い封筒)に、形代と初穂料を入れて社務所に出してくださいね。

実際に神社に行けないときは、郵送で受け付けている神社もあるので、問い合わせてみましょう。

神社に納めた形代は、大祓式でご祈祷した後、川や海に流す場合とお焚き上げする場合があります。穢れを移した雛形を流して無病息災を願う、流し雛と同じですね。

式に参列しないときには、茅の輪をくぐって形代を納めたら大祓は完了です。夏越しの大祓は6月30日なので、茅の輪くぐりと形代奉納をする方は、大祓式の前に行っておいてくださいね。

半年ごとに、大祓でデトックスできるのは、ありがたいことですね。心身をリセットして、新たな気持ちで次の半年をスタートしましょう!

お読みいただいて、ありがとうございます。これを励みに、あなたの優しいお心が一人でも多くの方の幸せにつながるように活動を続けていきます。