災害の歴史 No.7~1889年8月~ 熊野川の洪水

こちらの記事は、災害防止研究所公式サイトにて連載しております、過去ブログの内容です。最新記事は、下記リンクからお読みいただけます。バックナンバーは、マガジンにもまとめておりますので、是非ご覧ください。

1 熊野本宮大社

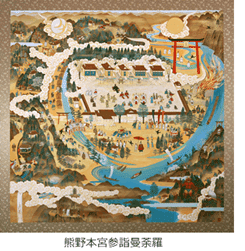

大斎原(おおゆのはら)は、全国の熊野神社の総本山にあたる熊野三山(本宮、新宮、那智)のなかでも、とりわけ古式床しい熊野本宮大社の旧社地で、創建は紀元前33年と言われています。

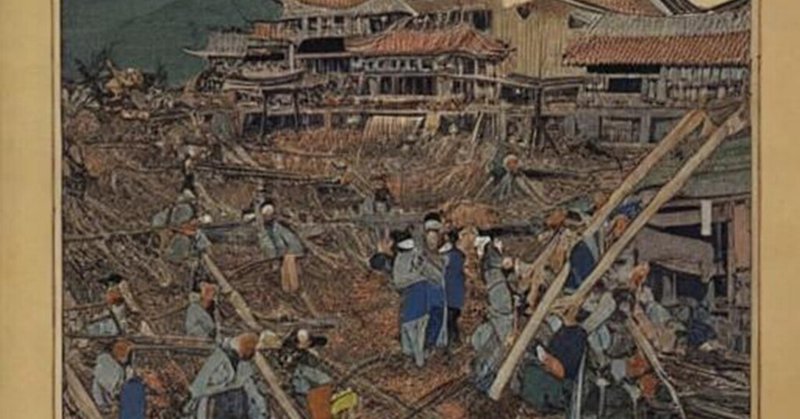

熊野本宮大社は、熊野川・音無川・岩田川の3つの川が合流する大斎原と呼ばれる中洲にあったのですが、明治22年(1889年)8月の洪水により、社殿の多くが流されました。

大斎原の大社は、およそ1万1千坪の境内に五棟十二社の社殿、楼門、神楽殿や能舞台など、現在の数倍の規模だったそうで、現在の熊野本宮大社は、流失を免れた上四社3棟を明治24年(1891年)、現在地に移築・再建されました。

大斎原には、流失した中四社・下四社をまつる石造の小祠が建てられています。

2 川原町/川原家

江戸時代、「蟻の熊野詣」といわれるほど賑わったこの熊野三山の参詣道になっていたのが、熊野川でした。

江戸時代から昭和の初めまで、熊野速玉大社のある熊野川河口近くの権現川原には、筏流しや「三反帆」と呼ばれた生活物資を運ぶ小舟が着いていただけでなく、関東、東北方面から来る巡礼や熊野三山参詣者、さらには三重県側の人々も成川の渡しを利用して権現川原にやってきました。

熊野は雨が多く、川は年に5~6回、大水になります。

この水が出ると流失の危険がある権現川原へ、川原家(かわはらや)と呼ばれる家が百数十軒も立ち並びました。多くの人々で賑わう川原には、宿屋、鍛冶屋、散髪屋、銭湯、飲食店など何でもそろっている町並みが形成されたのです。

大雨が続き、大水が出そうになると川原家を畳んで高いところに引き上げ、水が引けば、直ちに元の場所に建てて、店開きをしました。

仮に5回の大水があれば、往復10回持ち運びしなければなりません。

この川原家は、釘を一本も使わず、組み立て・解体が簡単にできるようになっていました。熊野川の大水で川原が水没する前に解体して、船町(速玉大社横の町並み)の避難場所である上り家(あがりや)と呼ばれる場所へ運び上げ、水が引くと、再び元の川原に戻して組み立てました。

「大水が出るぞ」と言われれば30分で町が消え、水が引けば5時間ほどで町が再現したそうで、部材を必要最小限にとどめてできるだけ軽くし、1~2時間以内に組み立て・解体ができるように、構造が簡単で作業手順が分かりやすく、無理なく扱えるコンパクトな建物であることが要求されました。

釘をほとんど使わないこの川原家は、現在のプレハブ住宅の原形のように言われますが、プレハブも専門技術者たる大工の手で組立、解体されるのに対し、川原家は建てるのも畳むのも専門職でない人々によるものである点、根本的に異なった性格があります。

戦後、ダムができ、熊野大橋や道路が整備され、生活物資の運搬も楽になるとともに、昔ながらの筏流しや成川の渡しは姿を消し、川原町は昭和20年代になくなりました。

いつどうなるか知れない天気や川水の状況に逆らわずに付き合っていかなくてはならない人々の生活の知恵の所産が、川原家でした。

3 教訓

紀元前33年に創建された熊野本宮大社の神様も、参詣に訪れる人々のために栄えた川原町、川原家に住む人間も、自然に逆らって生き残ることはできませんでした。

自然と共生することが必要なのだという、教訓です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?