7話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

自衛隊、海上保安庁、警察そして米軍の航空機が、さらには他の民間機が飛び交う被災空域で、県が自由に使うことができるヘリコプターが十数機になったのである。これはその使い方をよほどうまくやらないと、被災者に申し訳が立たないではないか。

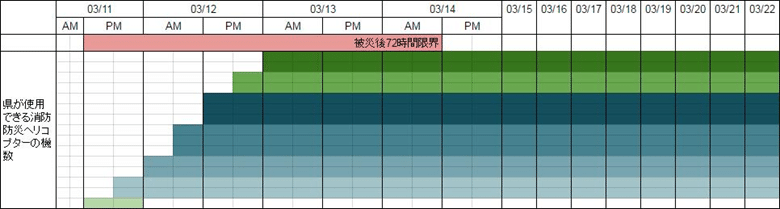

上の表の横棒は防災ヘリコプター1機を表し、花巻空港着陸順に積み上げている。正確なタイムテーブルではないが概ねこのようなものだった。全国から最終的に14機が参集した。03/11当初からの1機は翌日から消えているが、これは岩手県がもともと保有していた防災ヘリコプターだ。発災当日は飛んでいるが、応援機の受け入れやその指揮統制、また県の災害対策本部に要員を配当するため、このように被災県の機体は飛べなくなる場合が多いだろう。

また県の災害対策本部には当該防災航空隊の、都道府県により、防災航空センターや防災航空管理事務所の長(都道府県庁職員)が当該航空隊の隊員とともに派遣され、対策本部にあって航空部門を担当する。

そして防災航空隊長はヘリベース長として応援機を統括し、同隊員はヘリベース長を補佐し、ヘリベースの後拠としての機能を維持させる。

任務分析

さて態勢は整った。問題は参集した十数機の防災ヘリコプターの運用である。状況が不明で混沌としているとき、限られた戦力リソースを効率よく駆使して、目的を達成するためには、目の前の問題に飛びついてばかりいては、袋小路に入ってしまったり、もっと大事なことに気がつかなかったり、とても問題の本質、つまり目的を解決する部隊の運用はできないのだ。

その「目的」はなにか。そこから「いかに」行うかが導き出される。そこで初めて参集したヘリコプターをタクシーの一台づつとしてではなく、部隊として運用が可能となろう。

以上のことを具体的に考察したい。

このような問題を考えるとき任務を分析すれば、遠回りに見えるかもしれないが、実は最短で最適解にたどりつきやすく、効果も絶大だ。

任務分析は、

①自分の置かれた地位は?

②その地位から導き出される役割は?

③その役割から具体的に達成すべきことは?

と云った思考をたどる。

やってみよう。

______________________________

任務分析

1 地位

逐次増強を受けつつ最大十数機からなる防災ヘリコプター部隊であり、花巻空港をHBヘリベースとし、70数キロ離隔した沿岸部において、陸海空自衛隊、米軍、警察、保安庁その他の民間機等が混在する空域で活動する。

2 役割

防災ヘリコプターをもって空中から行う、迅速な岩手県被災地特に津波到達地域付近及び孤立地域における情報収集と救助救命、救急、減災のための活動および、必要により緊急物資の輸送。

3 必ず達成すべき目標

(1)被災72時間を限度とする集中常続的な空中からの救命活動の最大化。

→在空監視からの空中吊上げ又は降着による救助。

→不明地域に人員を投入する検索とその情報による救助。

(2) 現地活動と連携した負傷者の医療機関への後送。

(3) 孤立した地域への緊急物資空輸。

(4) 防災ヘリコプターの非損耗。

4 達成することが望ましい目標

(1) 県の被災対応指針の策定に資する情報活動。

(2) FBフォワードベースを主要被災沿岸市町村近傍に設置し、空地通信、燃料、搭乗員の宿泊給食に必要な資機材を追送し、FBに拠る独立的任務を可能とする。

(3) HBヘリベース(花巻空港)から現地活動ヘリコプターとの通信と、その帰投経路保全のため、天候偵察兼務の無線中継機を現地活動時において努めて常時在空させる。

______________________________

この任務分析から、さらに考察を進めて、具体的な部隊運用の骨子を案出していくことになる。この任務分析だけで効果的な活動ができそうではないか。待ち受けタクシー的運用など、あり得ないことが判るのだ。

つづく

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?