11話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

宮城正面の消防防災ヘリコプターによる救助活動

この未曾有の大災害で宮城県に集まった消防防災ヘリコプターが驚くほど多くの人々を救助した。前10話でその理由を各機それぞれに活動空域を指定しただけで手綱を解き放ったとした。

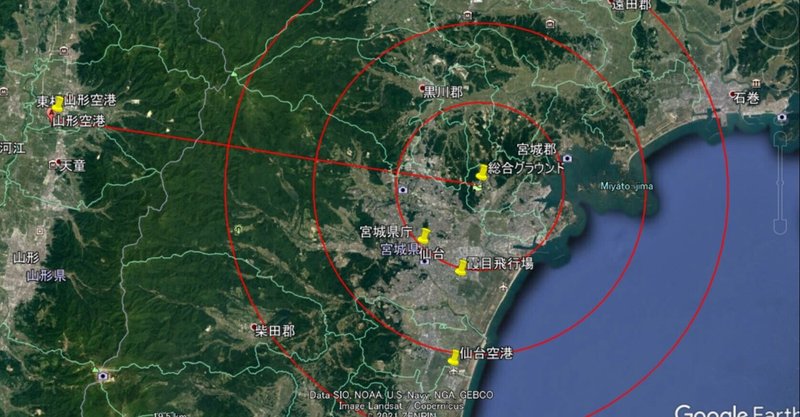

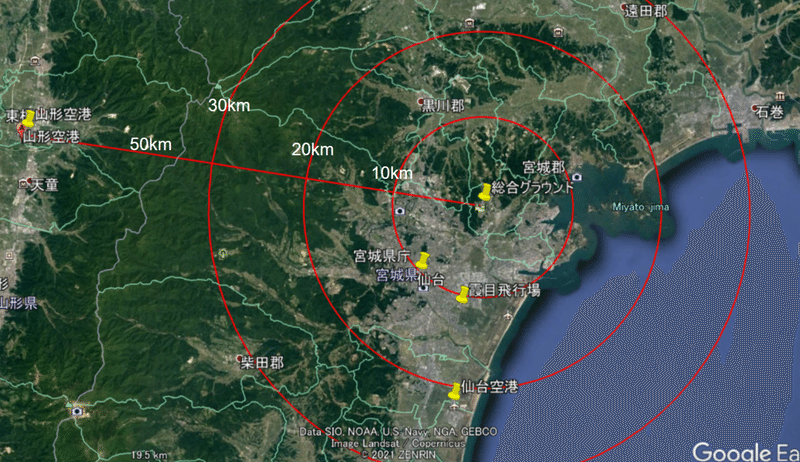

宮城県ではこのような大規模災害を想定して、仙台空港を活動拠点(ヘリベース)として計画されていたが、仙台空港は津波で機能を停止していた。このためヘリベースを山形空港に下げるとともに、前方活動拠点(フォワードベース)を被災地域直近に設定し、往復に要する時間ロスをなくした。

フォワードベースはグランディ21(宮城県総合運動公園)とした。写真上はそこに燃料を集積中のものだ。

上地図同心円中央がフォワードベースの県総合グラウンドで、南20kmの仙台空港(標高5m)は津波で機能停止、南10kmの陸自霞目飛行場(標高7m)は健全だ。海岸からの距離と標高、そのわずかな差が明暗を分けている。そのボーダーラインの明暗が、同時に人々の明暗をも分けた。

ボーダーライン上のグレーゾーンには救助を求める、だが助けてと声を出せない人々は、いま生きておられても厳寒の夜を過ごせるのか。10kmをヘリコプターは3分で飛行する。燃料が目前にあり、しかもそれが山脈に遮られていない。少々天候が悪くとも燃料切れぎりぎりまで、日没のぎりぎりまで彼らは頑張れたのだ。

夜間のヘリコプターによる救助活動もできるのなら、救助をまつ人々をどんなに勇気づけられたであろうか。燃料が底をつき日没となり屋根の上で救助を求める人々を見捨てなければならない。機上で涙したと聞く。救助を待っていた人々は涙だけではすまなっかったのだが。

NVG使用によるヘリコプター夜間運用

この震災で陸上自衛隊の飛行部隊を指揮した当時の東北方面航空隊長は「消防や警察の機体は周辺が暗黒となってしまったため、夜間飛行は救難からパトロールに任務変更となりましたが、自衛隊はNVG(夜間暗視ゴーグル)を使用可能でしたので、継続して救難活動を行うとともに、一部の火災現場の夜間空中消火も実施しました。パイロットのNVG使用については時間制限があり1時間半を限度としていますが、人命救助のため今回はかなり無理をさせました」と後のインタビューで控えめに答えている。

NVGは装備があればそれで即夜間救助ができるものではなく、十分な訓練を伴わない実戦での使用は危険である。だがこのようなことも物理的には可能であることを、ここでは紹介にとどめておきたい。NVG運用については稿を改めて述べたい。

岩手正面の消防防災ヘリコプター運用計画(命令)

さて岩手正面ではどうすべきだったか。まず第一におこなうべき任務分析と状況判断については既に述べた。

次はその状況判断をもとに実際の行動計画(命令)を立案する。

その一例である_____________________

1 方針

県は逐次応援増強される防災ヘリコプターをもって被災地、特に沿岸部地域の県民被災者の救援活動に任ずる。

この際3/14日12時までは救命救助活動を主軸に活動し、爾後逐次に被災地及び孤立地の生活維持安定のための活動に移行する。

2 指導要領

(1)被災現地の航空要求に迅速に対応するため宮古、山田、大槌、釜石、大船渡、陸前高田の各市町村に防災ヘリ1機基幹の直接支援隊を配当する。この際、部隊交代をすることなく努めて同一地域に同一支援隊をもって当てる。またFBフォワードベースは各市町村災害対策本部近傍に設置し、逐次に航空燃料及び航空要員の糧食宿泊装備等を前進輸送する。

(2)残余の防災ヘリは県の全般支援任務機として、県の航空要請に対応しつつ、県の災害対応方針決定に資する情報活動、直接支援隊活動域以外の地域における必要な活動、直接支援隊活動維持のために必要な支援等に任ずる。

(3)航空燃料のFBへの輸送にあっては陸送できない場合、全般支援任務機を充当するほか、必要により自衛隊の支援を受ける。

(4)直接支援隊のヘリの運航にあっては、支援先市町村の飛行要求に即応させるため航空統制要員を派遣するが、その到着までの間にあっては派遣ヘリコプター指揮者は直接市町村長または現地の消防防災関係者と調整し、自ら必要な飛行を実施させる。

(5)自衛隊、警察、海保、米軍その他民間ヘリコプター等の活動状況入手のため、また県の防災ヘリ運用所要調整のため、県災害対策本部に航空運用統制班を設置する。

(6) 航空安全のための処置

ア 必要により天候監視及びHBヘリベースと被災地域活動中のヘリとの無線中継機を在空させる。

イ 空域使用統制

国または自衛隊と調整が必要となるまでは空域を統制しない。

それまでの間は、防災波及び航空機相互波により航空機相互に調整するものとする。

ウ 操縦士の一日当たり最大飛行時間は〇時間とし、これを超える場合は部隊交替させる。

ただし交替によっても任務の継続を円滑にするため、航空統制要員未着の場合は下番部隊隊員から所要の人員を現地に残置させる。

(7)3/14日以降の被災地及び孤立地の生活維持安定のための活動については、別に定める。_____________________

そして、上の指導要領にしたがい、各機各派遣クルーの任務を具体的に配当していくのだ。主要市町村に計6機を直接支援とした。残余の主力8機で県の全般任務を実施しつつ、直接支援機に必要な燃料等を追送していくのだ。県で8機もいらなければ、市町村に追加配当すべきだ。72時間の生存ボーダーラインまでは徹底的に飛ばす、それを徹底的に効果あるものにする。そのための災害対策本部であるべきで、現実にできないから市町村長にゆだねるのだ。

山脈がヘリベースと被災地域を現実の70kmより遠いものにしている。宮城県のように活動区域を分けただけでは救助活動にはつながらない。その方策の骨子を上の指導要領に示したのだ。

花巻空港に到着した午後(本編3話)に書いたように、お疲れでした、今日は体育館に移動して休んでください、明日は07時のブリーフィングまでに飛行準備を、そんな指示を受けて、身体がフラフラした私の隔靴掻痒がお分かりいただけただろうか。

つづく

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?