10話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

前9話で宮城県と岩手県に派遣された消防防災ヘリコプターが救助できた人の数がなぜそれほどにまで違ったのか疑問を呈した。

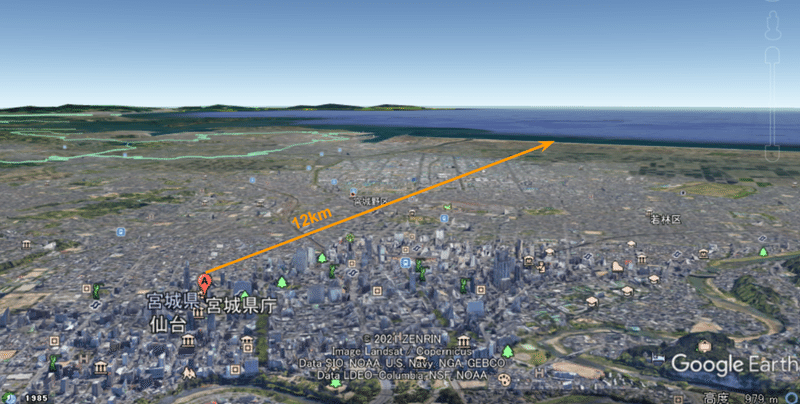

宮城県は東北地方唯一の政令指定都市である仙台市の存在からも分かるように、人口密集地域で津波被害を受けた。

その宮城県に応援派遣されたヘリコプターからの救助者数が多かった理由には、以下の要因があったと考えられる。

①津波の直撃を辛うじて免れた人々が避難場所に密集していたため、ヘリコプターからの救助がやりやすかった。

②救助地のごく近傍に救助者を受け入れることのできる医療機関その他の施設が存在していた。

③県庁から海岸線まで12kmであり、その眼前に津波による被災地域が広がっており、恒常業務から災害対策本部へ立ち上げの当初から、対応行動、救助活動を早急になさねばならぬとの切迫感があった。

④県知事の前職が、仙台市に所在する陸上自衛隊の東北方面航空隊長として数十機のヘリコプター部隊を指揮した経験を有していた。

都道府県の防災航空隊長は普段自隊のヘリコプター1機か、多いところでも2機の運用であるうえ、その多くの方々は消防車や救急車を使っての任務遂行が本職の場から派遣され、航空隊長の職に就いておられる。長期の派遣は本職に差し障ることもあり、普通3年程で交代する例が多いのではないか。

またその防災航空隊を行政管理しているのが、防災航空センターや防災航空管理事務所(都道府県により呼称が違う)で、その長は都道府県庁の職員だ。

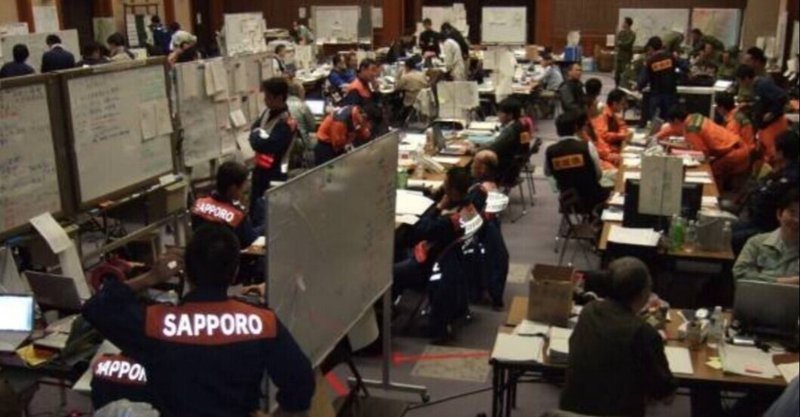

だから罹災したとき、都道府県庁に立ち上げる災害対策本部の中の航空部門も、そのような方々が采配を振るうことになる。多くの場合、県職のセンター長(又は管理事務所長)が数名の防災航空隊員(地元消防からローテーションで派遣された隊員)とともに災害対策本部要員となる。

なぜ宮城県は多くの被災者を救助できたのかだ。上に挙げた①~④(ただし④につては知事がそこまで細部指導したか不明だが)に加え被災直後のヘリコプター部隊の運用方針がまるで違っていたからだと断言できる。

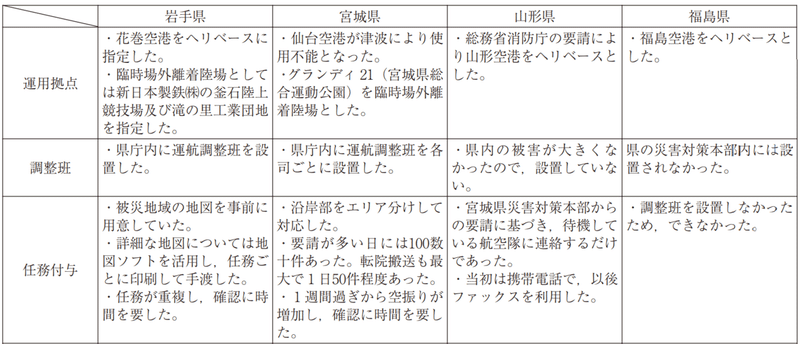

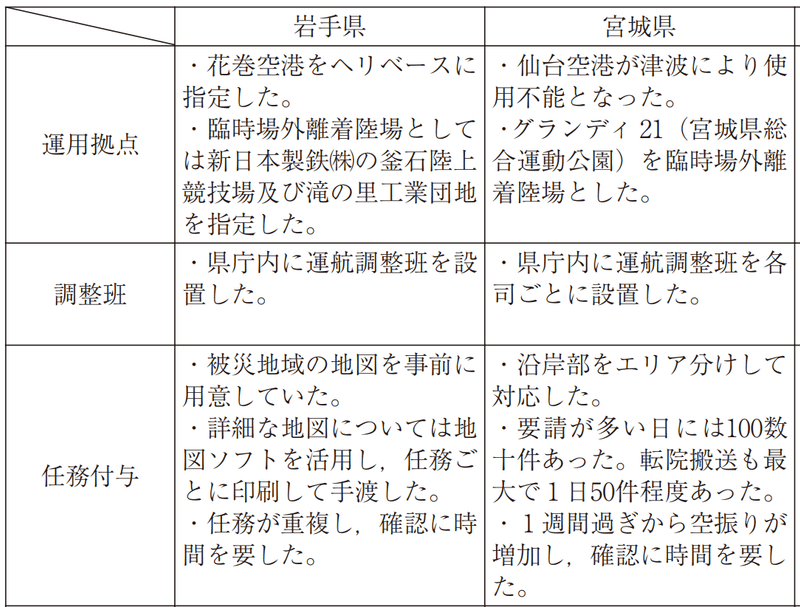

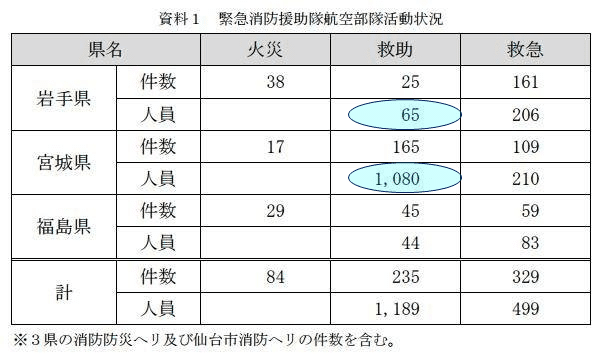

上の表は「東日本大震災における消防防災ヘリコプターの活用結果に基づく南海トラフ巨大地震におけるヘリコプターの有効活用方法の提案」のpdf文書の4頁(学会誌としては105頁)からの転載である。

上に重要箇所を拡大して置いた。これはこの論文を執筆した神戸市消防局北消防署、京都大学防災研究所、宇宙航空研究開発機構の著者が2011年6月13日から6月15日の間に現地において実施した、ヒアリング調査をまとめたものだ。

岩手県のヘリコプター部隊運用の実態は数話にわたり書いてきたとおりだ。タクシーを本社基地に待機させ、電話要請があったら配車係がタクシーを指定して客が待つ地点に向かわせる方式だとした。

だから任務付与の欄に、任務を付与する本筋が見えない。

宮城県では、タクシーの流し営業を行わせた。それも流す地域はあらかじめ指定して。

災害対策本部の立ち上げ過渡期には、例え通信が確保されており被災者からの救助要請がどんどん入電していたとしても、それでヘリコプター運用の采配は難しいだろう。

宮城県の「沿岸部をエリア分けして対応した」のは極めて適切な対応であったと思う。情報が混沌として不明なら、初期に活躍できる能力を持っているヘリコプター部隊を拘置し続けていてよい分けがない。

「◯◯県からの応援ヘリは✕✕地域を担任。細部機長所定。非救助者は△△へ後送。燃料は▢▢にあり。日没まで任務継承とするも燃料補給時に変更を予期せよ。かかれ」これだけでいいのだ。

前9話で掲げた重たい表を再掲する。

次回は発災から72時間までのヘリコプター部隊運用のあり方をさらに考えていきたい。

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?