4話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

3月13日07時49分ようやく花巻空港を離陸した。日の出から2時間と1分後だ。

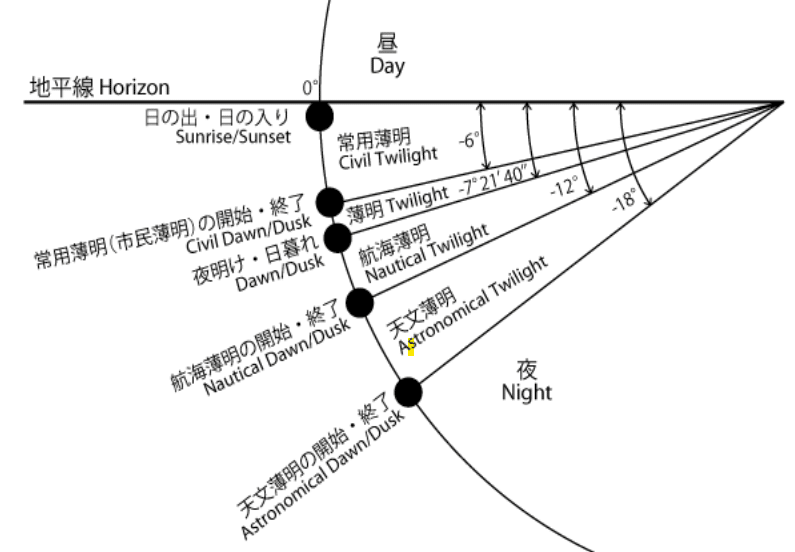

夜と昼の間のトワイライトのこと

だいたい日出前30分を第2薄明BMNT(Before Morning Nautical twilight)、日没後だいたい30分後を第2薄暮EENT(Early Evening Nautical twilight)などと云う。だいたいと云うのは太陽高度の角度で決められるからだ。第2があるからには第1や第3もあるのだが、目視で行動するうえでは第2が大事になってくる。太陽が水平線から下に-12゚ まで沈んでいる状態だ。これより浅ければ目視で行動できる。

レーダも赤外暗視装置もない時代の航海では、陸地に近づいたときなどは目で島影を見ながら操船し航海を続けなければならない。その可能な限界の明るさが第2薄明(薄暮)であるわけだ。航海薄明(薄暮)とも云う。軍であればやはりレーダなどがない時代に、目視観測で火砲の射撃ができる限界の明るさだ。パイロットにとっても、これは目視で障害を避けて低空を飛ぶことのできる限界の明るさとなる。であれば天候に心配がなければ現地到着が航海薄明以降であればそこから活動できる。捜索などの任務機があるとすればこの発災3日目、釜石の航海薄明開始時刻は04時50分だから、現地まで25分かかるとして04時25分に離陸すれば任務可能なのだ。途中の峠の天候が心配ならばその地点に到達する時間を勘案して離陸時間を決めればよい。

私が隔靴掻痒していた理由の一つだ。

被災後72時間は大事なデットラインとされている。そこまでは徹底的に飛ばさなければ、駆け付けた意味がないではないか。そんな想いさえあれば07時49分の離陸などあり得ない。いやそれほどの飛行要求がない、と云うことなんだろうが。実はそれは情報がないと云うことだ。情報がないことは救助を求めている人がいないわけではないのだが、このことについては別に考えたい。

最初の任務

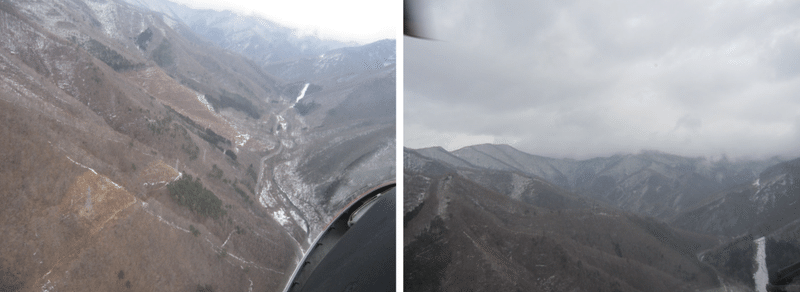

写真左は花巻から釜石にでる遠野市経由の隘路地形だ。奥の稜線を1200m級の山岳地帯で、ここを超えればまだ山岳地帯は続くが地形は徐々に低くなり海通りに進出できる。その一番高い稜線に近づいたのが写真右だ。左の方の雲が切れている。そこを超えるしかない。塞がったら帰れない。

後のことだが高知県の防災機が現地の任務の都合でエンジン停止して待機したことがあった。携帯電話は通じないし、衛星電話は装備されていなかった。花巻空港の到着予定時間を過ぎ、搭載燃料が切れる時間も過ぎた。指揮所も当該県の花巻残置クルーも沈痛な赴きだった。

その機体は何時間かの後に離陸して、無線で呼び込んできたのだが、指揮所の緊張が一気に解けたのだった。

我々だって帰りの峠が開いているかずっと気にはなってるが、気になるだけでなす術もない。中継機さえ上げておけばなんて云うことはないのだが。

遠野市から隘路を東進すれば甲子川(かっしがわ)沿いに釜石に出る。海岸線が近づいた。息をのむ光景だった。身体が震えた。胸が締め付けられた。すぐ後で知ったのだがこの地域の消防署は低地にあり津波で壊滅したそうだ。

甲子川から海に出て大きく左旋回し西向きに、釜石観音のすぐ北側にある中学校グランドに着陸予定だった。

観音様が悲しげに海を見つめているように見えてしまう。

写真ではいい天気に見えるが、それは浜通りのことであり、最高標高の稜線はここからは観測できないのだ。

目指すグランドは釜石観音の右側の高台コブ稜線に半分見えている白い建物手前にあるグランドだ。渦巻く強風にがんがんがぶられて、進入末期に障害物など発見して小修正が必要となったら危険なので、グランド上空を一旋回し着陸点を十分確認し、もう一度海にでて再進入し着陸した。

この海に突き出た高台の左右低地は津波に飲み込まれていたのだった。

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?