6話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

日付は前回と同じ発災3日目の3月13日だ。

私達の午前中前半の飛行を終えたあと、直ちに燃料補給などをおこない再出撃の準備を完整させる。空港の小型燃料車が使えれば楽だが、出払っていればドラム缶から補給することになる。岩手県の防災航空隊はドラム缶車載の応急燃料車を準備してくれていて便利だった。

それで着陸後短時間に離陸できる態勢が整えられ、さらに控えのクルーも準備していたのに、一向に任務が配当されない。いたずらに待機という時間が過ぎてゆく。

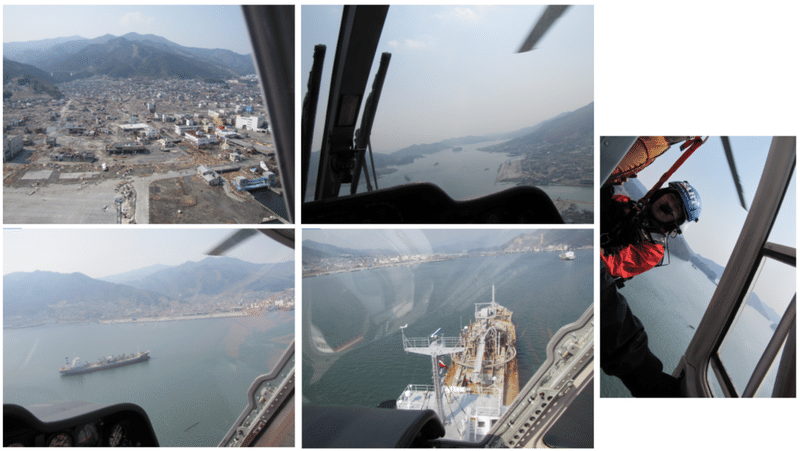

帰投から1時間半ほど経過したとき、救助の要請が入ったらしい。津波に遭遇した際に足を骨折した船員を乗せたロシア船籍の船が、大船渡港沖に係留され、その要救助者のピックアップ任務だ。スタンバイしていた別のクルーが飛行した。任務期間中ホイストウインチで救助した唯一の任務でもあった。

次いでこの日、3月13日我が隊の3つ目の任務が入った。再び釜石だった。

透析患者が自分で病院に行こうとして車で出発したのだが、トンネルを通過できず困っているとの内容だった。すでに別の機体がアサインされて飛んだのだけれど発見できず帰ってきていた。その任務を継承せよと云う。断片の情報しかない。前の機体が飛んだコースと捜索のポイントを確認し機側に急ぐ。

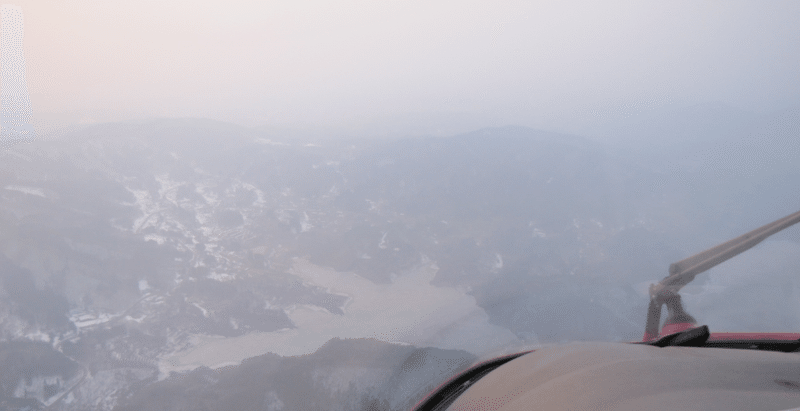

花巻の日没は17時39分。16時37分に離陸した。往復に50分+を要するから現地では10分の余裕しかない。それに帰路、雪にまかれたらときのことを考える。夜間に向かう有視界飛行の雪は怖い、そのときは朝の任務で使った釜石病院のグランドで一夜を過ごそうとの腹案をもっての離陸だ。

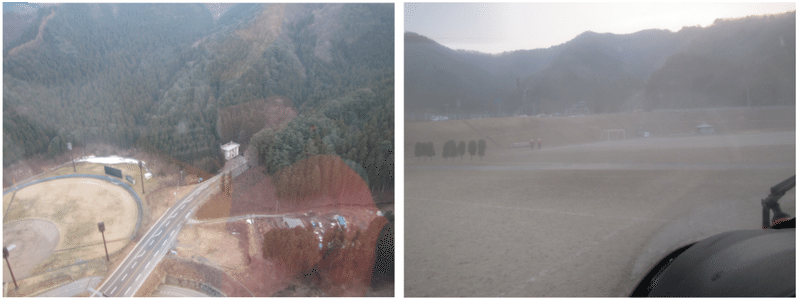

予想する車の経路を西から海岸線方向に、特にトンネルの海岸方向は念入りに偵察する。駐停車の車両を見つけたら高度を下げホバリングで車内を確認する。

透析患者が自分の車で病院を目指したのは午前中だ、事故でもなければこの時間まで現地に留まる合理性はない。もし患者がそのトンネル付近に留まっているとすれば事故の痕跡があるだろう。探すのはそんな車両だ。迂回して、もう目指す病院に着いているかもしれないし、諦めて家族のいるところに戻ったのかもしれない。通信途絶の現実だ。

数台の車が止まっている。近傍に着陸できるグランドがあったのでそこに降りて救助クルーを走らせる。貴重な時間がどんどん経過してゆく。燃料はまだ十分あるが透析患者の車は発見できないまま、帰らねばならぬ時刻となった。

峠に雪は流れてきていたが開いていた。日没3分後の17時42分、花巻空港に着陸した。

なんだかなと隔靴掻痒。

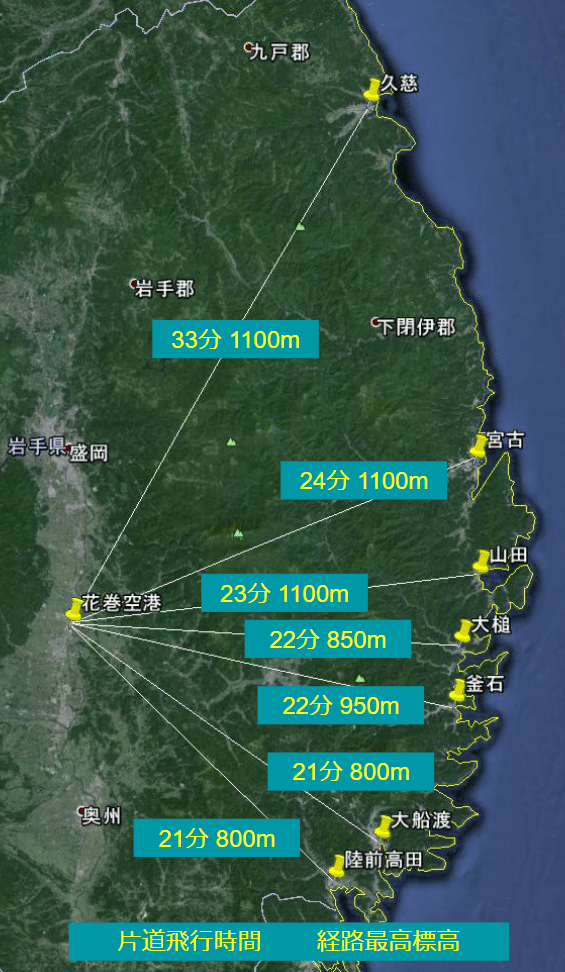

ヘリベースと云う名の活動根拠地が遠すぎるのだ。岩手県の海岸線は長く花巻空港しかその適地がないと云うのであろう。なぜ前進拠点(総務省の取り決めではフォワードベースと云う)を考慮しないのだろう。

例えば私がこの初日の任務で行った釜石であれば、釜石病院横のグランドを前進拠点にすればよい。指揮通信は、燃料は、糧食は、寝床は、とその場合やらねばならぬことが多く生じてくる。それはたんたんと追っかけ整備してゆけばよい。

このとき国交省は油脂燃料の空輸についての制限を大幅に緩和した。13日の時点ではまだこの通達は届いてないが、そのような運用を前提に腹をくくり、国(上級部隊)や実行部隊(隷下部隊)との調整を進めるのが災害対策本部の立ち位置だろう。

国民の生命、財産を災害からまもり救助する責任は市町村長にある。これは消防組織法第1条、第6条、第7条、第8条に規定され、罹災にあっても当然その対応の責任者は市町村長であり、隷下の消防長とともに災害対応の責任を担う。

この日の動きを見ていて分かったのだが、災害対策本部は届いた「助けてという要請」を、ヘリベースの指揮者に送り、ヘリベースの指揮者は、それを平等に順番に応援に駆け付けたヘリコプターに割り振っているだけに見える。タクシー会社の無線指令室と変わるところがない。お客から電話が来なければ営業しない。「流し営業」はさせないし、その無線さえあやしいのである。

余ってるヘリを「流し営業」させないか。それをやったのが宮城県だった。それをさらに進めて、私はこのようなときヘリコプターを市町村長に配属すればよいと考えている。軍用語での「配属」では、燃料や糧食等のいわゆる兵站は、配属先で面倒を見るが、それは市町村では担えない。だから軍用語でいうところの直接支援とすればよい。この場合の兵站や安全管理面などは親部隊(県)が面倒を見ることになり都合がよい。

手足を、そして目の機能まで喪失した市町村長に、自由に使えるヘリコプターがあれば、それは嬉しいだろう。燃料は全般支援のために県に、つまり花巻空港に、留め置いたヘリで空輸すればよい。それに峠を越えて帰投する必要はない。搭載予備燃料を心配することなく、ぎりぎりまで飛べばよい。あとは燃料の追送を待つのだ。その空輸は自衛隊に依頼してもよい。

十数機のヘリコプターの支援を受けた都道府県がそれをどのように使うのか、次回以降にさらに検討したい。

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?