9話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

大規模災害の罹災県が十数機の防災ヘリコプターの応援を受けた。そのヘリコプター部隊を駆使して、発災直後の対応をいかにすべきか。その方策を前話では考えた。その方策のことを「行動方針」と称し、それを大きくは3つ考え、それを列挙した。あと2つも考えたが、それは上の3つを支える(奇襲を防ぐ)ものであった。従って上の3つは、どれを採用しても任務を達成できるものであらねばならない。だから選択されるべきオプションであり番号に ”O" を冠した。

その行動方針を再掲しておく。

行動方針の列挙___________________________

O-1 使用可能防災ヘリを一元管理し飛行任務の判明にともない逐次任務を配当する。

O-2 津波被害甚大な主要市町村に防災ヘリ1機基幹をもって直接支援して現場の航空要求に対し迅速に対応するとともに、県が必要とする航空要求及び直接支援ヘリの航空活動の継続維持に関して、残余の全般支援用ヘリをもってあてる。この際被災72時間後となる、3/14日12時までの救命救助のための航空活動を全力対応できるごとく運用する。

O-3 防災ヘリを地域に区分し独立的に偵察させ要救助事案に直接対応させる。

O-4 県の災害対応方針決定に資する情報活動。

O-5 航空安全確保のための施策。

______________________________

行動方針の分析

これができたら、次にやることは、案出した「行動方針の分析」である。

案出した行動方針で作戦を実行した場合の実相を分析するのだ。必要性と実行の可能性から考察する。これに情報担当スタッフ(情報幕僚)が収集し考察した被災状況や今後の見通しなどと組み合わせ考察することにより、各行動方針の利点や弱点が明らかになってくる。

そこでその利点をさらに追求拡大し、あるいは弱点を補うために処置すべき事項などもリストアップしておく。

そこまで考えたら、次は各行動方針をふるいにかけ、それらの優劣を判断するための「行動方針の比較」行程に入る。

行動方針の比較

各行動方針を「比較の要因」によってふるいに掛ける。

比較の要因とは、各行動方針相互の比較を行うための判断基準の1つの要素(要因)である。

大規模災害対応の場面では、臨機に発見される要救助者救助の可能性の優劣であったり、被災市町村支援の優劣であったり、ヘリコプターの連続運用のための整備補給の容易性の優劣であったり、そんなことが比較の要因となろう。数種の行動方針と、数種の比較の要因で、◯△✕の星取表使って考えるのもよいだろう。そしてその◯△✕の表の中に、処置や対策すべき項目を書き加えていくような作業により、その行動方針を採用した場合の実相がより鮮明になっていく。

ここで注意すべきは「比較の要因」には軽重があることをわすれないことだ。つまり星取表の◯の数の多さは、採用する行動方針とは直接かかわらない。任務達成のため、どの比較の要因を重視するのか、を過たないことが重要となる。

3.11 の現場で私がこの行動方針を比較するのなら、重視する比較の要因として、次の2つを挙げる。

重視する比較の要因_____

①被災者救命救助の機会の拡大。

②最前線にある災害対応部隊並びに市町村に対する、切れ間のない、かつ現地の要求に即応したヘリの活動。

______________

以上のような考察を経て結論にいたる。それは O-2 の採用であり、合わせて O-4 と O-5 も行うことになる。

さて、状況判断の思考過程から採用する行動方針の大元が決まった。これが指揮官の決心なのだ。人事、情報、運用、補給のスタッフがそれぞれの情報を整理して提示し、最終的に指揮官が決心する。

これを恒常業務そのままに淡々と流していたのが当時の現実であったのだと思う。恒常の県の防災業務であれば、山火事があるか、人が遭難していないか、溺者はいないかなど空中パトロールなどはしない。119番に電話があって初めて対応する。つまり上の行動方針の O-1 しか持ち合わせていなかったのだ。自ら偵察したり、自ら捜索し救助する、最前線で困っている市町村長をヘリコプターで支える、と云った常識が欠落しているのだと思う。

ここで深刻な事実を述べたいと思う。

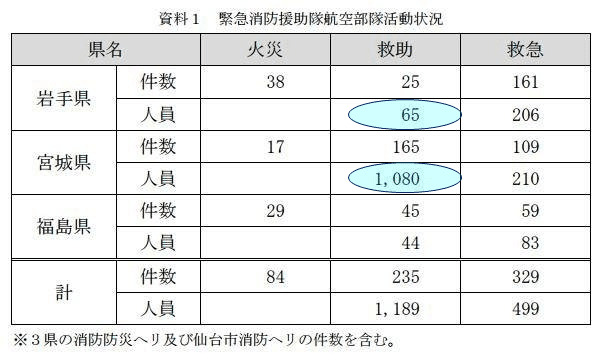

上の表は「東日本大震災に伴う緊急消防援助隊北海道東北ブロック活動検証会議報告書」の P.51 にある。リンクを貼ってあるので閲覧してほしい。この表は総務省管轄の、つまり都道府県などが保有している防災ヘリ部隊(緊急消防援助航空部隊)が、3.11震災において行った航空活動状況だ。

救助活動に着目する。宮城県で1080名を救助したのに対し、岩手県では65名の結果となっている。これは救助を求めている母数が不明なので単純比較はできないからと、不問にしておいてよい話なのだろうか。

死者行方不明者は岩手県で6263名、そして宮城県では1万1521名 に上った。この宮城県の比率を単純に当てはめたならば、岩手県では500名の方々をヘリコプターで救助できた可能性があるのではないか。

次回はこの観点からさらに考察したい。

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?