5話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

釜石観音横の中学校に着陸

発災3日目の朝08時15分、釜石観音横の中学校に着陸した。グランドには動きがない。いたずらに燃料を消費させたくないのでエンジンをカットして状況を確認する。

これではいつ帰投でききるかもしれず、クルーが携帯で花巻に電話を試みるが通じない。さいわい衛星電話を保有していたので、これで花巻の指揮所に連絡した。とりあえず時間になっても帰ってこないと、心配させることはなくなった。

状況は不明のまま。クルーが状況把握のため中学校に走っていく。入れ替わり消防団法被を着た団員が小荷物をかかえて走ってきた。なにか状況が分かるかと期待したのだが、クルーの人数を尋ねられ、人数分のペットボトルを差し出そうとされた。お疲れです、どうぞ飲んでくださいと云うのだ。私たちは十分あります、あなたがたがお飲みくださいと、丁重にお断りした。

肩を落とし視線が定まらない男性が接触してきた。家族の特徴を話しどこかに収容されていないか知りませんかと尋ねてきたのだ。私たちの不明の回答を聞き、もっと肩を落としグランドの片隅に行ってうずくまってしまった。もう三日目なのだ。

私も機側を離れ、学校の校舎の中を見せてもらった。女性の先生が生徒たちは全員無事です怪我人はいません、このことを知らせてくださいと、しっかり答えてくださった。生徒たちからの元気で大きな挨拶が届く。屈託なく目が輝いている。私達みな元気です。家と連絡がつきません。父や母に元気だと伝えてくださいとたのまれる。

ここの着陸前の低地の惨状のことは伝えられなかった。彼ら彼女らの家が低地にあるのなら、そのご家族が津波の到来前に避難したであろうことを祈るほかない。

先生が云う。私たちには食料も水も十分あるのでここのことは安心してくださいと。駆けつけた父兄だとおもうが炊き出しがなされていた。ご飯の炊きあがった美味しそうな匂いが漂っていた。

携帯電話の電波状況のことだが、キャビンクルーはNTTの携帯で繋がらず衛星電話を使ったのだが、私のau携帯を見たら電波が届いている。以降この携帯が活躍した。後の報告書で分かった通信事情だ。

上の表は発災後、釜石市の固定電話も含めた各キャリヤー通信回線の状況をまとめてある。判読できないと思うのでピンチアウトしたり、パソコンであれば画像をクリックして見てほしい。au のみが3日目から50%復旧し、発災後6日以降全通となっている。だが一般回線はおろか防災ネットワークまで長く不通が続いている。

県の災害対策本部だって、平時の行政をつかさどることが本業の組織を、有事体制に切り替えなければならないわけで、その当初は指揮所としての機能が発揮できていない。

そんなてんやわんやの最中、市町村や個人からの「助けて」電話がないから、そこは健全な状態が保たれていると安心しきっていたのではないか。

救急車のサイレンが聞こえてきた

救急車がグランドに入ってきた。車には消防の救急隊員2名のみだった。彼らの事情と要求は次のようであった。

①13日14時半ころ119番要請があり、救急車と隊員2名でこの高台に駆けつけた。

②彼らの消防本部は低地にあり全滅したようで、この地区で動けるのはこの救急車1台だけであること。

③この高台に往診に来ていた医師と、私用で来ていた看護師、そして救急車の3者は、それぞれに医療や救急活動をおこない、それが出会って互いに協力しつつ高台を回っている。

④いま救急車で医師のところに戻り負傷者をつれてくるので、ヘリコプターはその負傷者を医療機関へ搬送してほしい。

救急車は引き返していった。

私達がここに派遣されたのは、負傷者がこの中学校にいるらしいとのことだったのだが、情報の元はこの消防隊員から発せられたものであったわけだ。

3者が共同して活動していくなかで、後送すべき負傷者の処置が問題になったとおもう。携帯電話も au だったのだろう。時々つうじるので、高台の中学校へ逐次運ぶからヘリコプターで助けに来てという意志が伝わったのだろう。

再び救急車がやってきた。

そこで負傷者を受け継ぎ、中学校から8kmほどの釜石病院へ、そのすぐ西側にあるグランドの臨時ヘリポート(法的には場外離着陸場)へ搬送する。

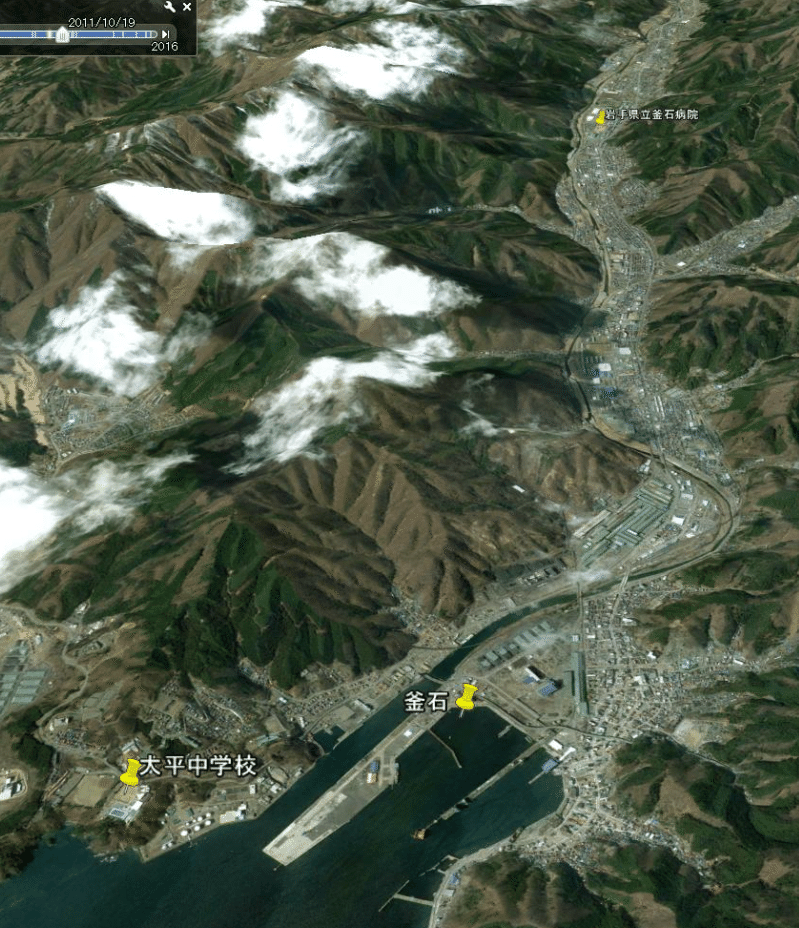

GoogleEarthで関係位置を上に示した。図の右が北になる。写真の上部黄色標記が釜石病院だ。

高台の人は津波からは免れる。

低地では津波はどこまで入ったのか。どっぷり飲み込まれた低地にいた人々は、基本的には助からないだろう。だが津波到達の先端地域付近では助けを求める人が、いる、いた、と普通に考えられる。そんな人々は、ごく軽傷でも、いや無傷でも、そこから衣服を乾かし暖をとることのできる場所まで移動できなければ、凍てつく夜を過ごせるわけがない。本当に助けてほしい人は、助けてと発信できないのだ。発災直後のヘリコプターの使い方が間違っている。

狭いグランドの臨時ヘリポート中央には小型のヘリコプターが駐機してあり、今後のことが気になった。

ともかくも負傷者を病院の関係者に引き継ぎ、高台の中学校グランドに取って返す。救急車を待つ。やってきた救急車から負傷者を引き継いだ。救急車はまた医師のところに戻ると云う。2回目の空輸の開始だ。相変わらずガタガタの隘路を西進する。

海自のSH-60が病院ヘリポートの方向から反航してくる。向こうの高度は我々より30mほど高い。航空機相互波と防災派のVHF周波数で呼びかけるが返答がない。この日の朝のブリーフィングでは不明機とはこの2波で交信を試みよとのことであったのだが。

海自機は左旋回をして北に向かおうとしている。偵察任務なのだろうかと疑問を持ちながらも、飛行方向の空域を開けてくれたので、そのまま着陸することにした。

上の写真をみてほしいが、すでに4機のヘリコプターが着陸している。小型のヘリが真ん中にいる。危惧していたとおりの展開だ。それで私は南西の空いているスペース、緑破線の位置に着陸した。そうしたら先ほどの海自機がアプローチしてきたではないか。わかっていたら私が着陸した広いほうのスペースを譲ったのに。悪いことをした。

最前線の現地管制あるいは共通周波数による相互管制の必要性と問題点がここにある。

その後、大平中学校に戻り医師と看護師さんとお会いすることができた。広告かなにかの裏紙にカルテを整理されている姿が印象的だった。

居合わせた医療関係者の自発的行為。津波が押し寄せた地域でこのような高台はたくさんある。そこ、ここで、このような医療活動、もっと早くには救助活動が必要であっただろう。低地は低地で津波到達点の前後地域では、もっと深刻な状況だったはずだ。それらの地域を至当に判断し組織的に活動させること、それが発災直後の災害対策本部が取り組まなければならないことなのだ。判断する情報がないのだろう。だからこそ、どんな情報がいるのかを具体的に検討し、それを得るための手段を考え、使える手段を配当して行動させなければ。ヘリコプターを遊ばせておく余裕など1mmたりともないのだ。

我々は3度目の負傷者空輸を終え、花巻に10時29分帰投し1回目の任務は終了したのだが、なんだかなの隔靴掻痒。上写真は花巻空港西側エプロン。

出発から帰投までの拘束時間2時間40分のうち飛行時間は1時間08分。機体は燃料補給の後、控えパイロットとクルーで別任務に飛び、その帰投後もう一度私が釜石へ飛んだ。それでもこの日の私の飛行時間はたったの2時間10分だった。そのうちの1時間40分は移動時間だ。任務時間は30分だ。活動の後拠が後方だとこうなる。これを前方にもっていきたいとする行動方針はあったのか、それともはなから花巻しかなかったのか。

花巻しか考えていなかったとしたらそれは怠慢だし、前方にもって行きたかったが実行できなかったのであれば、それを可能とさせる処置対策を考察する詰めが甘い。これらのことはまた改めて触れたいと思う。

負傷者の空輸搬送のことだ。ごく軽傷者だと床に直接座ってもらい窮屈だが5~6人ほど運べるが、担架を持ち込み、あるいは人を横にする必要があるだけで下の写真のようになる。居合わせたナースが付き添っている。こんな場合もう1人の負傷者追加で身動きが取れなくなるだろう。

東日本大震災のときではないが、雪山などでヘリが離陸時に横転し、けが人を出した、そのような事故が続いたことがあり、航空局は救助飛行の時にも座席を付け、搭乗者は座席ベルトを着用せよと指導がなされそうになった。このときは同じ官庁の海上保安庁がそんなことできるかと言って、ことなきを得た。指導を受ける側が民だけで押し切られていたら、それ以降一人の救助もできなくなっていただろう。実態を知らないお上の沙汰は勘弁してほしい。

つづく

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?