13話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

罹災市町村とヘリコプターのコンバインド運用

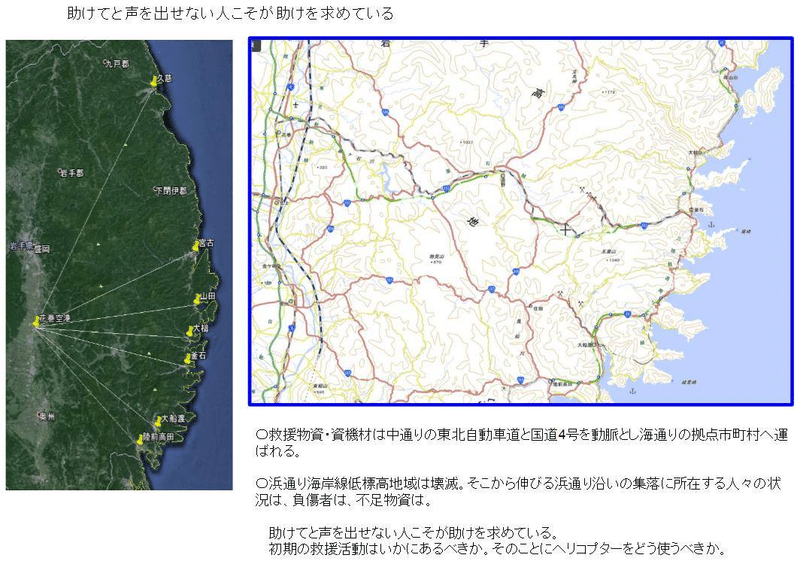

岩手県の物流は、東北本線と並行して走る、国道4号と東北自動車道が支えている。そして太平洋岸の浜通りの市町村への物流は、国道4号などの中通りから東に延びる、山岳地に囲まれた隘路に沿った道路が担っている。

中通り、つまり物流の本流にある花巻でも、燃料や生鮮食料などの物資が、そして燃料が急速に枯渇していった。店舗から食べ物が消え、ガソリンスタンドは長蛇の列。長時間並んでも配当されるのは10Lだ。

これは時の政府がまともな状況判断の手順を踏まず、緊急車両や救助のための車両以外には交通規制をかけたためだ。そんなことが人々の生活にどんな影響を与えるのか思考手順を踏まなくても分かりそうなものだが。この急激な物資の欠乏の事態に遅まきながらやっと気づいた当時の政府は、物流の専門家の意見をうけ北海道からも物資を送り込む策に出た。民間の物流の専門家が物流の統制を手伝えと云われていたら、決して物資の不足など起こしませんでしたと、政府の対応に冷たい視線を送っていた。

破壊された幹線道路の修復は現場の人々が短時間でやってのけたのにまことに残念な事態だった。

だがこんなていたらくの事態とは裏腹に、地道に築きあげられていた来たるべき事態への備えは、被災地への救援部隊と救援物資を整斉と送り込むことを可能としていた。空中からの写真は陸前高田の被災3日目、3月14日のものだが、津波が襲った地域の、文字通りその手前に救援物資などが届けられていたことが分かる。道路を啓開しつつの早業に敬意を表するのだ。だがそこから先はどうなのか。

陸前高田の被害写真を見てほしい。人や車両がこの地域に入っていく困難さが分かるだろう。完全に流出してしまった家屋が多いが、残っているものもある。そんな地域で最初に行うべき活動は前回書いた。そしてその次に行うべき活動は、引き続き助けてと発信できない人々の捜索救助と、さらにこれからは食糧や暖をとるべき手段が尽きそうな人々への手配である。

そのような捜索救助や物資などの手配が必要とされる人々は、実は広範囲に及んでいるのだ。物流の話に戻るが、中通りから東に延びる峠道を経て、救助救援物資は主要な沿岸部の市町村の生々しい津波被害現場の、その手前まで届けられた。だが人々はその主要市町村にだけ所在しているわけではない。主要市町村から南北方向に海沿いに延びる道路によって生活している方々が大勢存在する。そして大平中学校の高台で、たまたま助けられた人々のことを思うとき、同じ境遇で、でも救助の手も差し伸べられず、助けてと発信することもできない人々が、所々の孤立地で間違いなく存在していることに気づかなければない。何もしないのはやはり無作為の罪ではなかろうか。

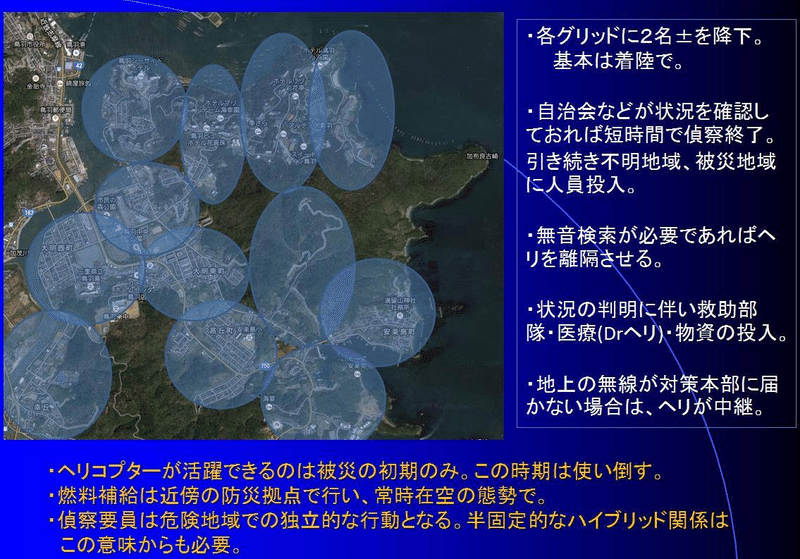

だからこそ直接支援のヘリコプターを主要市町村へ前進配置しなければならないのだ。直接支援機は当面の救助活動を行いつつ、その地域の行政や消防機関は、孤立し連絡がつかない地域をリストアップし、それをグリッド化する。そのグリッドに行政の職員か、その地域の消防団の団員か、私のような自衛隊上がりの元気な老人でもよい、そんな検索偵察のための人員を各グリッドに投入していくのだ。

各グリッドに2名を基準として、着陸できる地積があれば着陸して、できなければ空中のヘリコプターからホイストクレーンで降ろしていく。その地域の自治組織が生きてをり状況を確認してくれていたら、短時間で検索終了だ。もし自治組織が生きていなければそこは被害が大きいかもしれぬ。無音検索が必要であればヘリコプターを離隔させる。そして状況の判明に伴い救助部隊や、医療機関、物資などを投入していくのだ。直接支援機がそのまま救助する場合もあるだろうし、EMSドクターヘリを呼べるかもしれない。総務省はドクターヘリもあらたにチャーターして各県に配当したが、どれほど活躍できたのだろうか。DMATで駆けつけた医療関係者もだ。偵察要員の携帯無線からの報告も、直接支援機が中継してやれば首長の状況判断もまた進むであろう。そんなことのための無線機や周波数の準備も必要だ。

直接支援のヘリコプターは基本的に部隊交替させない、としていた意味が理解していただけたと思う。防災ヘリコプターのクルーと市長や町長との信頼関係は時間とともに強固なものになっていく。それが日替わりで毎朝、改めて零からのスタートでは、それでなくてもヘリコプターの運用がよく分からない首長をさらに混乱させるだけでなく、孤立し危険が残る地域に投入された人などは、何時何分にこのグランドに別のヘリが迎えに来るよう申し送りますから、では安心して任務に専念できなかろう。勿論迎えに行くことのできない事態も生ずるだろう。だが双方に半固定的なコンバインドの関係があれば、そんなことも乗り越えやすい。そうそう降下させる偵察要員の数日のサバイバル装備は必須である。

グリッドごとの検索偵察は人命救助や被災者の人身安定に大きく寄与するだろう。

津波に対してどうやって生き残るか、それは清水宣明博士の「津波避難学」すぴか書房に詳しい。だがそうやって生き残ってもそれを助けることのできる態勢がなければ虚しすぎるではないか。

岩手の場合は被災した沿岸地域にはそれぞれの市町村へ、それぞれ専用の道路が中通りから東西方向に何本も繋がっている。だが将来起こるであろう東海地方の震災を想定するとき、なかでも三重県の物流は国道23号と伊勢自動車道にたよっており、この交通が途絶したら被災地には物資を届けられなくなってしまう。岩手県の場合の道路事情は並列回路だが、三重県の場合は直列回路である。直列であるがゆえに一か所でも不通になれば、すべての被災地域への物流は止まってしまうのだ。さらにはその直列道路の物流によって生活している人口数が岩手県の例とは桁が違うのだ。当面いや当分だろうか、経空経海の物流に頼らざるを得なくなる。被害正面の広さは支援可能なヘリコプター密度を下げる。だからこそヘリコプターを遊ばせている暇はなく、真に役に立つ航空活動が期待されるのだ。

先に、私のような自衛隊上がりの元気な老人をも活用と書いた。「津波避難学」の清水博士は伊勢の隅々で、地元住民の方々と共に来たるべき災害に災害弱者も含め、生き残る具体的な術を模索し続けられている。孤立した現場で医療活動をどうするか。すぐに対応策が見つけられた。地元住民の中に結構な割合で医療関係者、元看護師などが所在していると云う。であれば自衛隊、警察、消防などの元勤務者も同じではないか。地元で一旦緩急あるときは、よろこんで尽力してくれるだろう。そんなことのための現実的な訓練もしておきたい。難しい訓練ではない。担当するだろうグリッドのなかで、どこにだれが住んでいるのか。応急の災害弱者のための避難場所はどこに設定しているのか。通信連絡は具体的にどうやるのか。ヘリコプターの着陸場所はどこなのか。なければホイストクレーンを使いどこで降ろされピックアップされるのか。そんなことどもを実地に確認しておくのだ。実際にヘリコプターを使う必要などない。どこのヘリコプターがその地区を担当するか当然不明であるからだが、そのとき担当パイロットに渡すべき地図などの資料があれば、迅速に飛行作業にかかることができる。そんな資料はだれが作るのか。それは地元行政が検索偵察地域をグリッド化した区割りに、地元行政の担当者とその都道府県の消防防災ヘリコプターの運航関係者が、現地偵察しながら決めていけばよい。清水博士はヘリコプターが配当されない事態を想定して、そのときはプログラミングと自動制御によって飛行し4K映像を電送してくる、小型ドローン機の実験もされている。本当の大規模災害においては市町村に配当することのできるヘリコプターが、どれだけ確保できるかわからないのだから。

つづく

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?