12話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

災害現場直接支援ヘリコプターの運用

本編5話で、高台にたまたま位置した医師、看護師、救急車の救急隊員がそれぞれ対応しつつ、出会い協力しつつヘリコプターを呼んで医療施設に搬送したことを紹介した。それは僥倖であったと済ましてよいことではなかった。

前11話で全般状況を踏まえ、県に派遣された防災ヘリコプター運用の計画(命令)の一例を示した。その指導要領なかで「被災現地の航空要求に迅速に対応するため宮古、山田、大槌、釜石、大船渡、陸前高田の各市町村に防災ヘリ1機基幹の直接支援隊を配当する」とした。絶望の中から立ち上がり市や町を何とかしなければと、生死の淵にある人々をなんとかしたい思いにある市長や町長の背後にヘリコプターで降り立つのだ。

ヘリコプターの運用を自分で担うことなど考えたこともない市長に、このヘリを自由に使ってくださいと告げる。燃料の追送がなければ1時間の任務の後に一度花巻に帰投しますが、燃料補給が終わったらとんぼ返りに戻ります。その頃には燃料も届くでしょうから爾後は連続して、ここに留まったままの直接支援が可能ですと。

市長さんは消防長か消防署長と相談するだろう。市町村がいま望んでいることをやるのだ。被災から間もない段階でヘリコプターが在空すれば、助けを求める人々は屋根などに登り救助を待つだろう。それをどんどん吊り上げていくのだ。

宮城県正面ではそのような事態が生じた。このときのヘリコプターは偵察任務を持っていたらしいが、孤立し屋根の上などから助けを求める人々を発見してしまった。そのヘリコプタークルーは偵察任務を放棄し救助してよいのか迷ったというが、救助することを決心している。そのヘリは残燃料と日没のせめぎあいの中でぎりぎりまで救助活動したものの、まだ残る要救助者を残し涙ながら離脱している。

一度津波に濡れた人をもう一晩そこでサバイバルしてもらわなければならない。釜石は町が壊滅しており被災以降の天気資料はないが、当地の3月4日の最低気温は-5.4℃、5日-5.9℃、11日は-3.7℃であった。受傷がなくとも大変厳しい。

災害現場との通信インフラがほとんど喪失し、直線距離で70km以上離隔した県の対策本部では勿論だが、現場の市長だって情報に関しては変わりはしないが目の前の惨状は身に染みて理解されている。とにかく当面は飛んで探して助けてほしいと頼まれることだろう。

そうやってヘリコプターによる救助活動が始まることだろう。さあ救助した人たちをどこに運ぶか。離陸した市町村長の所在地近くの前進拠点のフォワードベースFBか、それとも近傍の病院か。その取り回しやトリアージは何処で誰がやるのか。

直接支援のヘリコプターは吊り上げ救助に専念させ、病院への後送は全般支援のヘリコプターが使えないだろうか。やること調整することはいくらでもある。電話が通じなければ峠上空に張り付いてくれている無線中継ヘリコプターをつかって花巻の指揮所と談判も必要だ。

このように回りだしたとしても直接支援機の一回の飛行で、

フォワードベースFBから現場まで5分

3人救助するとしてそれに要する時間15分

現場からFBまで5分

救助者の引き継ぎに5分

とすれば、1サイクルに30分かかる。これを4サイクル行ったとしたら12名の救助だ。4サイクルを終え着陸した機体の燃料残量は10分ほど。これは着陸地の目の前が現場だからこそのことだ。

それにしても1回の飛行で12名くらいしか救助できないのだ。燃料補給して次の出撃へ30分は必要としてしまう。1出撃のサイクルは2+30。この日が3月13日であれば釜石の日出0548時日没1737時の11時間49分、以前説明した第2薄明薄暮の明度を考慮すれば12時間49分が行動可能な時間の限界だ。であれば5出撃が可能であり、その場合要救助者がすぐに見つかり重傷者がいないとすれば、物理的には60名ほどの方を救助できる計算になる。日が変われば存命の方でも凍死の恐れがある環境なのだ。このような事態には宮城県正面に出動したヘリコプターが遭遇しており、燃料と日没の限界となり涙ながらに現場を離脱していたことはすでに書いた。

ヘリコプターは使ってこそなのだが、使っても1機で1日張り付いていてもこれくらいのことしかできない。当然このように張り付かせるためには、燃料その他の処置が必要になる。そのことは前回示したとおりだ。再掲するので読んでいただきたい。

______________⇩

2 指導要領

(1)被災現地の航空要求に迅速に対応するため宮古、山田、大槌、釜石、大船渡、陸前高田の各市町村に防災ヘリ1機基幹の直接支援隊を配当する。この際、部隊交代をすることなく努めて同一地域に同一支援隊をもって当てる。またフォワードベースFBは各市町村災害対策本部近傍に設置し、逐次に航空燃料及び航空要員の糧食宿泊装備等を前進輸送する。

(2)残余の防災ヘリは県の全般支援任務機として、県の航空要請に対応しつつ、県の災害対応方針決定に資する情報活動、直接支援隊活動域以外の地域における必要な活動、直接支援隊活動維持のために必要な支援等に任ずる。

(3)航空燃料のFBへの輸送にあっては陸送できない場合、全般支援任務機を充当するほか、必要により自衛隊の支援を受ける。

(4)直接支援隊のヘリの運航にあっては、支援先市町村の飛行要求に即応させるため航空統制要員を派遣するが、その到着までの間にあっては派遣ヘリコプター指揮者は直接市町村長または現地の消防防災関係者と調整し、自ら必要な飛行を実施させる。

______________⇧

発災から72時間は徹底的に飛ばさなければならないのだ。

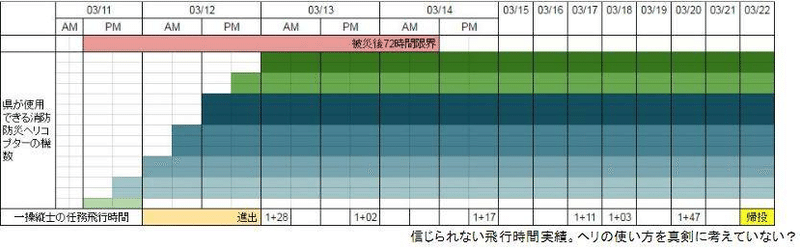

下は私の当時の飛行時間だ(表中1+28は1時間28分で飛行時間を示す)。飛行のクルーは2組あったので機体としてはこの時間の倍を飛んでいるが、それにしてもこの閑なること、愕然とする。機体飛行時間を50時間確保のため徹夜整備をしてもらっていたが、余裕をもって帰投することになってしまった。

つづく

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?