2話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後

出雲空港出発

眠れぬ夜を無理に寝てまだ真っ暗ないつもの道を出雲空港に向かう。まだまだ寒い。出雲の気温は-0.5℃。被災者のことをおもってしまう。津波にさらわれなくとも濡れただけで、東北の厳寒は、せっかく助かった被災者の命を無慈悲にも奪うだろう。

事務所に到着。窓越しに見える防災ヘリコプターは準備ができているようだった。出動は決まっていたがどこに行くのかは不明だ。

①とりあえず関東に向かい推進すること。

②支援場所は追って知らせる。

と云うことだ。

現地到着後、直ちに救助活動を実施できる態勢で移動する。そうなれば搭乗クルーは操縦士2名、整備士1名そして消防隊からの航空隊派遣隊員3名。加えて当面の資器材。全備離陸重量をオーバーする。このため航空支援車両を追送することとし、これで航空隊員2名と整備士1名と十分な資器材をもって活動することが可能となる。

派遣先が決まっていれば日本海側から移動する方が早いのだが、こっちは降雪域の心配をしなければならなかった。関東まで推進とのことだから、遠回りにはなるが単純明快、経路の選択は容易だ。

問題は追送車両を出しても、当面の任務のための資器材は持っていきたい。そこで燃料を減載して全備重量を調整しなければ。だから飛び石移動だ。

残留メンバーに見送られ払暁に出雲空港を離陸する。

支援被災地への飛び石推進

神戸空港で燃料をもらい、つぎは名古屋空港。

各都道府県また政令指定都市の防災用ヘリコプターは、その行政機関が全てを自前で運航するものと、ヘリコプターの運航に関してはその運航会社に委託しているものがある。後者では民間の運航要員と、それを指揮しまたキャビンクルーとして活動するのは、行政の官吏であり消防隊員であるわけだ。島根県の防災航空隊は後者であり、名古屋にはその委託会社の本社が所在している。その本社からは被災地の航空地図を含め、種々の情報を取り纏めてくれており、以降の活動に有効活用させてもらった。実際あのころは島根ローカルの飛行が多かったから、こんな配慮はありがたい。

ところで名古屋空港である。陸軍の小牧飛行場、敗戦後は米軍の(上の写真は滑走路や誘導路の整備状況から米軍が使用していた施設となっていることが判る)、その後返還され国際線も離発着する名古屋空港となり、セントレア空港が開港するにあたり、空港法の「その他の空港」に規定される空港と変遷した。

「その他の空港」これは、関東平野の調布飛行場や、曲技飛行チーム「ウィスキーパパ」が所在する岡南飛行場と同じ種別となる。

管制も陸軍時代は別として、米軍、航空自衛隊、航空局そして現在はまた航空自衛隊が担任している。

そんな県営名古屋空港。財政事情は厳しいようで民間機はもとより自衛隊機からも使用料をしっかり徴収している。このように大災害で駆けつけるヘリコプターからも徴収する。びっくりした。

御巣鷹山に落ちたJALのジャンボ機関連で災害派遣出動した自衛隊車両からも、当時は便利なETCもなく、ゲートの徴収係が勝手に災害派遣車両の通行料を減免できる権限もなく、自衛隊が押し通る権限もまたなく、係員は料金を求めるし、派遣自衛隊員はしかたなく財布の中身を出し合って都合したそうだ。だから県営名古屋空港が特別なわけではないが、やはり日本は特別なんだなと思うのだ。

空港使用料金だった。

空港法に云う拠点空港や地方管理空港なら減免処置がなされるので、現場ではなんだかな、と思うわけである。県でもひどいとおもったのか、たかだか千円か二千円程度だったかと思うが、それを反してきたらしい。だがそれは往路の空港使用料であって、復路は緊急ではないので通常どおりだったと聞く。返金の手数料が勿体ないとおもうがそれも税金だ。

飛び石の東進は続く

次の燃料補給は静岡空港だ。

滑走路西端の進入表面(飛行機の離発着の安全を担保する保護空域であり滑走路の端から規定された角度で上方へ広がる面を云う)に樹木が突き出ており、土地の所有者がその木を切るまでは、進入表面が有効となる範囲に使用滑走路長を短く制限して運用していた、静岡空港。まあ時代は下り今度はそこの知事が超電導浮揚列車の天竜川下の通過を許さぬとしているのだから、つくづく世は、人は、立場と利益によって動くのだなと実感する。まあ静岡県知事のこの騒動で一番喜ぶのは中華人民共和国だ。知事の騒動でリニア列車の開通は数年遅延するであろう。その遅延を追い越そうとしているのが彼の国だ。リニア列車の世界シェアをそこが握るのだろう。地下を走らせるのならショベルカーで埋める必要もないか。

静岡を出て当面の前進目標地だったホンダエアポートに向かう。

この地は熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の跡地であり、桶川飛行場と通称されていた。現在ここには本田航空、そして埼玉県防災航空隊が展開している。

立川の管制圏を横断し、(ーー 懐かしい。まさかこの管制圏内を飛行する日がこようとは、思ってもいなかったーー)、そして入間基地を間正横に見て、両飛行場とも動きはあわただしく、まだ見ぬ未曽有の災害を実感しつつ、桶川のホンダエアポートに着陸(下写真)する。

そこでドラム缶から燃料を補給し山形空港に向かう。派遣先が総務省から示された。岩手県である。だからこの日の最終目的地は花巻空港となったようなのだが、そんな内陸部でいいのかとも。当面の集結地かなとも考えた。でも宮沢賢治の足跡に触れたいとも思ってしまった。

いやになるほどの飛び石ジャンプ飛行だ。途中に宇都宮飛行場の管制圏がある。空港の2kmほど南の雀宮を通過する。クルーはよく知ってくれている。昭和56年の墜落現場だ。同僚5名を失った。彼らの分まで飛び続けたいと思ったのは、その30年前のことだった。キャビンクルーは合掌してくれている。私もまた心の中で。

さて山形空港を離陸し、と書いて、何故仙台空港を使わなかったのだろう、との疑問。私自身飛行記録を見て何故と一瞬思ってしまった。仙台空港は津波で壊滅的な打撃を受けていたのだった。昔は岩沼飛行場とも呼ばれていた。熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の跡地だ。敗戦後には米軍が入り、航空自衛隊が入り、入れ替わり陸上自衛隊が入った。私の時代はここが明野航空学校の岩沼分校として、固定翼機操縦者の教育が行われていた。

当時私が在籍していた頃の国土地理院航空写真を、グーグルマップで閲覧できる。岩沼分校はこの仙台空港南西側の一角にあった。その南西側の白っぽい大きめのエプロンは分校の飛行列線だ、細長い明瞭な黒い建屋が2棟が南北に平行している。昔の木造隊舎だった。その南側の隊舎で起居していた。2階建てで、1階が生活空間である居室、2階が教場だった。あのころこの大津波が襲っていたら、ぼろ隊舎など一瞬のうちに流されてしまっただろう。過酷な被災状況が身に迫って感じられる。

花巻空港まであと少し!

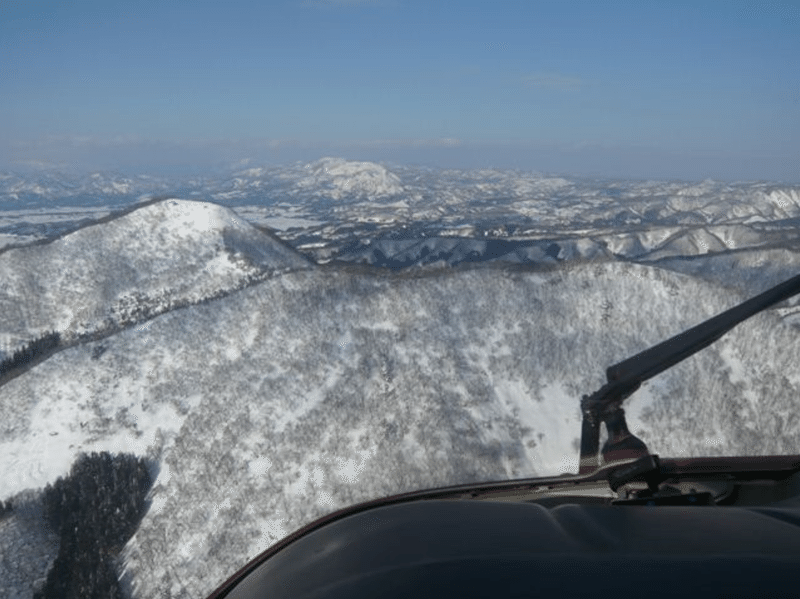

山形から花巻への移動は先ず仙台西側の平地まででて奥州街道、海岸線ルートと対比させるため中通りと呼んでいた。を北上するのだが何本もの山の稜線や峠を通過しつつ、この地方冬季特有の西からの偏西風に翻弄され、今後の航空活動の過酷さを思うのだった。時折のスノーシャワー。稜線の雪景色。花巻空港まであと少し。

つづく

本編の目次ページへのリンクです!

⇩

https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?