リモートワーク時代に問われるコミュ力

在宅勤務やリモートワーク時代には、コミュ力(コミュニケーション能力)が非常に重要になってくる。コミュ力の差が、リモートワークでのパフォーマンスの差に直結すると考えるからだ。その理由と、どのような力が必要になるのかをまとめた。

五感が使えない状態で行うコミュニケーションが前提となるから

コミュ力が重要になってくる理由は、コミュニケーションで使える感覚が限定されるため、1点の感覚に頭を総動員する必要があるから。複数の感覚でなんとなくやっていた部分を、限られた感覚だけを頼りに頭を回転させることに切り替える必要がある。その処理は、主に「思考を言語化する」処理に頭を使っているものと思う。

五感とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚を指す。

会社に集まって仕事をしている時、上司や部下と対面している時、相手の顔色(視覚)や言葉の音(聴覚)などを総合して無意識に「空気」と感じ、その空気の中で仕事をしてきた。その空気は、在宅勤務やテレワークの時代にはない。ディスプレイに表示される情報から、その空気を想像し、その空気の状態を踏まえたうえで仕事を前に進める必要がある。その力に名前を付けるとしたら「コミュ力」なのかなと思っている。

コミュ力を会社として評価するべき

自社の場合、急場しのぎで在宅勤務の体制をとった。道具(インフラ)は揃えて、多くの社員が自宅で仕事を開始している。当初は「仕事ができるかできないか」という判断基準による声だったものが、在宅勤務が続くにつれ、「(コロナ以前のような)パフォーマンスが出ない」という声に変わってきた。我が情シスはその声にきちんと耳を傾け、内容を分析し、対策を進めていく必要がある。道具への不満はお金と時間で解決されるが、この記事に書いているようなコミュ力の話は今のところ(社内では)注目されてない。とても重要な論点だと考えている。

仕事の能力を業務の達成度で評価することが基本となっているケースがほとんどだと思う。しかし、これからの会社組織は、コミュ力が備わっていること、及びそれを発揮できたことをきちんと評価するべきではないかな、と考え始めている。その差が、現時点でとても差がついていることも付け加えておく。この時代において「急な在宅勤務指示になって困っている人」と「困っていない人」に差が開いている場合、後者はコミュ力が備わっている場合が多いのではないかと思う。

コミュ力を構成するものは何か

主に以下のような能力や、道具を調達・調整できるITスキルが必要だ。

(1)テキストによる的確なコミュニケーション力

・・・言語化能力、テキストチャットで高速にコミュニケーションができる、コミュニケーションを並列処理ができる力。

コミュニケーションの並列処理というのは特筆したい。リアルな場所で働いていると、急に話かけられたりするとそこで思考に急ブレーキがかかる。また、電話に出た場合も同じ。これがテキストチャットやMicrosoft Teams、Slackなどでのコミュニケーションでは並列処理も可能だ。チャットしながら、その裏で、その発言の信憑性を確認したり、別の関係者とスケジュール調整したりできる。同時に3人と会話しながら業務を進めたことも個人的にあった。音声会議とチャットの並列などもよくある。便利だし、パフォーマンスが今までより出ているとさえ思う瞬間がある。

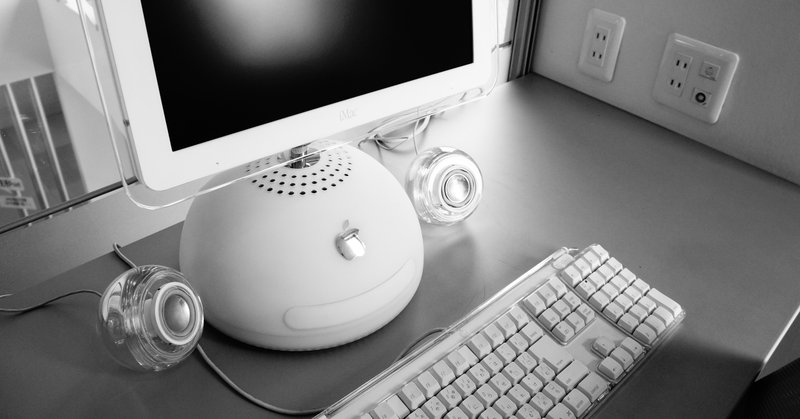

(2)必要な道具を調達・調整できるITスキル

・・・回線契約、ネットワーク機器(ルータ)、PC、スマホ、マイク、スピーカー、机、いす。

底無しのITスキルが必要なのではない。必要だと認識できた時、状況を理解し、調べて目的が達成できればそれで良い。変化した環境で、自らの手で環境を作り上げることができる力があるかどうか。

会社に何もかもやってもらわないと何もできない人はきっと生きにくいだろう。

音声通話をコミュニケーションの第一優先とするのは難しい

コミュ力のことを書いたので、類似の話として、社内コミュニケーションにおける音声通話のあり方について最後に書く。

お恥ずかしい話になるが、自社は未だに情シスのサポート窓口等への問い合わせに、電話(音声通話)というコミュニケーションを選んでアプローチしてくる方が多い。Skypeなどでアプローチすることもできるにも関わらず。

これは会社全体で取り組むべき課題だと認識している。音声通話で声をかけられることが、受ける側のコストになっていることを伝えるべき。受ける側の自衛手段として「電話に出ない」などという強硬手段を取る担当者もおり、健全な状態ではない。

窓口をSkypeやMicrosoft Teamsをメインにしたことをアナウンスすること、Skypeの受付の時間は広くし、音声通話の受付時間を限定するなど、グラデーションを付ける施策を経て、最終的に電話の受付を閉じるまでの流れを作る必要があると思う(緊急時の電話窓口は残すとして)。チャットbotで応答するなどのサポート向上を並行して進めれば良いと思う。

世の中のサービスでは、そのように変化しているが、社内のことになると馴れ合いになっていて、こんな低いレベルのことが解決できていないことが多い。変えていく。

以上。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?