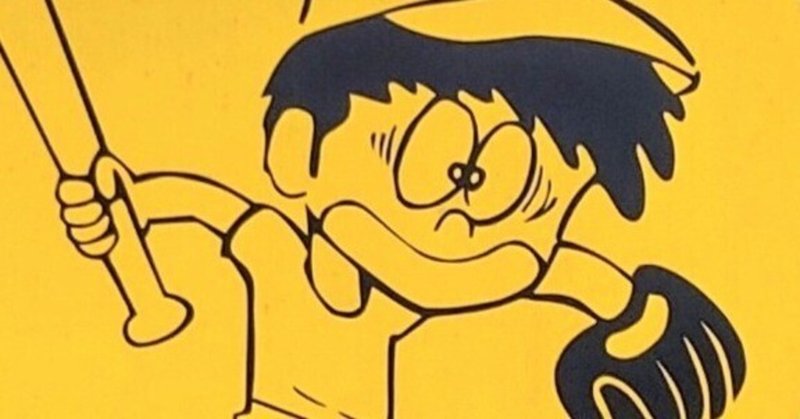

手を上げて渡ろう!

先生「横断歩道は手を上げて渡りましょう」

保育園や幼稚園の頃に習った人が多いはず。

小学1年生位までなら恥ずかしげもなく出来るのですが、高学年になると恥ずかしくなってしなくなります。

「なんで手を上げる必要があるの?」なんて思ったりします。

でもこれって、理に適ってるよね !

と思ったのは…

近年スマホの普及や忙しさなどで、人とぶつかることが増え「危ないな」と感じたから。

また、交通事故の重大性も問われています。

以下「手を上げる効果」を力説します。

【目次】

①人が外部の情報を得るのは

「目→8割/耳→1割/その他→1割」である

②ジェスチャーの大切な役割

さて、まず①から。

「自分」と「世界」の外的境界線。

それは非常に狭い範囲で区切られています。

要は自分以外は全て外部。

じゃあどうやって外部から情報を得るかと言うと、「目→8割/耳→1割/その他→1割」なんですね。

それ程まで、目から得る情報は多い。

無意識ですが、私達は日常生活で

「目から得る情報」に非常に頼っています。

(※その他は、嗅覚・触覚・味覚など)

続いて②にいきます。

ジェスチャーとは、他人に何か伝えるために身振り手振りすること。

原始的な非言語コミュニケーションです。

原始的なだけあって、伝えられることは非常に少ない。

逆に少ないが故に、パッと見て分かりやすいメリットがあります。

近年特に多い、相手があまり周囲を見てないケースでは、ちらりと「相手の視界に入れる」ことで接触の危機を防げます。

何せ「目から8割」です。

特に横断歩道を渡る時なんて、歩行者の声は運転手に聞こえない&聞こえた時は手遅れ。

逆に手を上げる方が、相手に訴えやすい。

(運転手は周りを見ながら走っているので)

声(音)を出すのが効果的なのは、「相手が全く気付いてない時」ですね。

ところで。

国家公安委員会が作った「交通の方法に関する教則」があります。(そんなのあるのね)

ここでは、「手を上げて合図をし、車が止まったのを確かめてから横断する」

と記されています。

(小学校でも、手を上げて右→左→右を見て渡りましょうと習いますよね)

しかし作成された1972年から僅か6年後、なんと「手を上げて」が削除されている !

なんでやねん(✽ ゚д゚ ✽) !

思わずツッコミましたが、この話には続きがありまして…

2019年に、43年ぶりに「手上げ横断」の記載が復活したんですね。

すると手を上げない時に比べて、車の減速率や停止率が倍近く向上したそうです。

当然の結果だと思いますが、これで

「手を上げる効果」が立証されました。

削除したのに復活するなんて、判断ミスでしょうか。(そこを問い正したい…)

やはり原点が正しいのか、時代がそれを必要としているのか。多分両方でしょう。

という訳で、横断歩道を渡る時は

「手を上げること」

を大いにオススメします。

日常生活に潜む危険。

「手を上げる」だけで自分の身を守れるなら、こんな簡単なことはない。

やって損はなしと思われます(#^^#)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?